अनसुलझे प्रश्नों के अंबार में

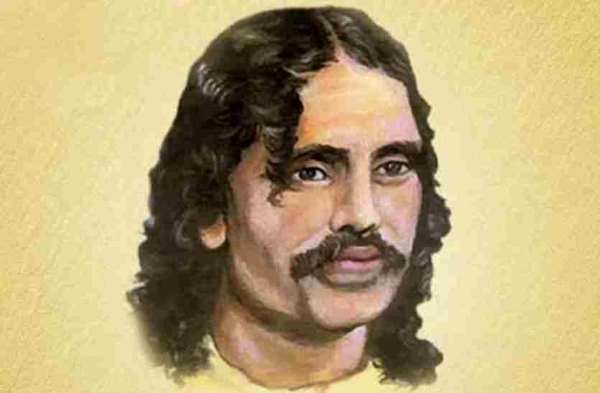

इन वर्षों हम इतने छले जा चुके हैं कि आदमी तो छोड़िए, उसकी परछाईं से भी खौफ पैदा होता-सा लगता है। पता नहीं कौन किस आदमी की परछाईं में घुसकर क्या कर डाले? पुराने प्रश्न सुलझाए नहीं जाते और जीवन के असंख्य नए प्रश्न आ जाते हैं। चंद्रकांत देवताले का एक कविता-संग्रह प्रकाशित हुआ था— ‘पत्थर फेंक रहा हूँ।’ यह उनका प्रतिरोधी स्वर था। इधर धीरे-धीरे प्रतिरोध अत्यन्त धीमा हुआ है; क्रूरता का अनंत विस्तार हुआ है और कट्टरता का बेतादात विकास हुआ है।

यही नहीं, हमारा समय खबरहीन बनाया गया है। खबरें नहीं, जलवा, गर्व से गनगनाता उत्पात, घमंड, अकड़ और जीवन को ढहाते इरादे लगातार नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपनी आग को भूल चुके हैं। देवताले की आग कविता का अंश पढ़ें— “पैदा हुआ जिस आग से/ खा जाएगी एक दिन वही मुझको/ आग का स्वाद ही तो/ कविता, प्रेम, जीवन-संघर्ष समूचा/ और मृत्यु का प्रवेश-द्वार भी जिस पर लिखा/ मना है रोते हुए प्रवेश करना/ … ज़िंदा लोगों की तरफ़/ फेंकता रहता है सवालों की चिंगारियाँ।”

प्रश्न बहुत हैं; लेकिन उत्तर नहीं हैं। उत्तर देने का सामर्थ्य भी नहीं है और न रिवाज़। जिन्हें उत्तर देना है वो इधर-उधर भाग रहे हैं। वे हर प्रश्न को लुगदी बना देने पर तुले हैं। इतिहास में जाएँ तो बाकायदा कुछ उत्तर हैं। सत्ताएँ जब प्रश्नों को चबा-चबाकर मार डालती हैं और पूछने वालों को ही डस लिया करती हैं। तब कहा ही क्या जाए! मीर कहते हैं— “यही जाना कि कुछ न जाना हाय/ सो भी इक उम्र में हुआ मालूम!” कुछ चीज़ों को जानने के लिए हम एक लम्बी प्रतीक्षा करते हैं कि शायद हमारा जीवन निरापद हो सके।

इसलिए उम्मीदों की दुनिया में बार-बार लौटते हैं। कुछ पाने के लिए अँधेरी परछाइयों तक में घुटते हैं। हमारे पास वैभव और ऐश्वर्य का आलोक है, फिर भी हम प्रपीड़ित हैं। भय की जड़ताएँ निरन्तर बढ़ी हैं। विचार और व्यवहार तक घिनौना हो चुका है। प्रतिप्रश्नों की झड़ी लगी है। प्रतिवादों के लिए किसी के पास समय नहीं। प्रतिरोध को भोंथरा बनाए जाने के हवाई किले हैं। विकल्पहीनता की घोषणाएँ करता राजा अट्टहास कर रहा है। मर्यादाओं के समूचे कलश-कंगूरे ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब हर चीज़ का लम्बा-चौड़ा विज्ञापन होगा। राजा की आज्ञा का पालन ही अपने को सुरक्षित होने की गारंटी है।

अभी मैं रामानंद तिवारी का काव्य-नाटक ‘अँधेरी अन्तर्यात्रा’ का पहला ड्राफ्ट और उसका पहला अंक पढ़ रहा था। यह नाटक राम और सीता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। राम लंका-विजय के पश्चात् पहली बार अयोध्या आ रहे हैं, फिर भी क्या सब कुछ ठीक ही रहेगा? क्या अन्तरंगता के लिए कोई ठोस जगह होगी? क्या हमारी आत्मा और निजता बची रहेगी? क्या त्रासदियों को हम पार कर पाएँगे। क्या गूँगी रुलाई का कोरस थम जाएगा।

एक प्रहरी कहता है— “मनुष्य के इस/ असुरक्षित जीवन में/ अज्ञात भय और आशंकाओं का/ चारों ओर पहरा है/ हमारी कौन सुने महाराज/ यह समय ही बहरा है।” समय के बहरे होने की शिकायतों में हम फँस चुके हैं। उत्तरों की खोज में एक बड़ा समय पार करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। सच को खोजते-खोजते हमें अभी कहाँ तक जाना हैं, कोई पता नहीं; लेकिन सच की जगह यहाँ झूठ का कारोबार और त्रासद महारास चल रहा है। ये गरजते-गूँजते इरादे अपने फैलाव में हैं। जटिलता दिन-ब-दिन बढ़ रही है। इसी को तोड़ना हमारा परम लक्ष्य है। बेचैनी हमारी आदत में शुमार हो चुकी है या बेचैनी में जीने का हमें आदी बनाया जा रहा है। उसी तरह धुप्पल शब्द बज रहा है लगातार।

यह इक्कीसवीं शताब्दी का तीसरा दशक है— तानाशाही मनोविज्ञान का चरमोत्कर्ष और व्यक्तिवाद का अभूतपूर्व वैभवकाल। शब्द झाँझ-मँजीरे की तरह बजाए जा रहे हैं। मौतों के व्यापार में रमा है हमारा जनतंत्र। ग़लत इरादों में झिंझोड़ी जा रही है आज़ादी। मौतों के महारास मंदिर में चप्पल जूते पहनकर मत घुसिए। प्रभु की नींद में खलल होगा और खुल जाएगी उनकी सुख-चैन की अभूतपूर्व नींद। अब तो दु:ख ही सुख में कन्वर्ट हो गया है। दु:खों के सुखों में बदलने के बडे़-बड़े कनवर्टर लगे हैं। समूची ज़िंदगी के हरे-भरे मैदान इन दिनों मृत्यु की उपत्यकाओं में बदले जा चुके हैं। इस दरम्यान मौत का पता पूछना अपराध है। दिन-रात मौतों के बेझिझक खेल देखिए। मौतें कोरोना से हों, किसान-आंदोलन से हों या मॉब लिंचिंग से, अब दबे पाँव कुछ भी नहीं है— न हत्या, न तस्करी, न हिंसा, न अपराध, न गर्व के इरादे। सब खुले आम है; यानी धकाधक। कल्पनाओं में भी कुल्हाड़ियाँ मारी जा रही हैं। बाहर-भीतर अँधेरा है; एक लम्बा अट्टहास जारी है। एक अदद दुःख का देवता तानाशाही मनोविज्ञान में दहाड़ रहा है और पूरे देश में सरपट दौड़ लगा रहा है। यही नहीं, हम अपनी भाषा में बार-बार पराजित हो रहे हैं। अपने इरादों में नंगे, ज़ख्मी, टूटे हुए खोखली हँसी हँस रहे हैं और समय पछाड़ खा-खाकर ‘सब ठीक है’ के इलाक़े में फेंक दिया गया है।

जीना है तो अपनी स्वयं हिफाज़त करो। सभ्यता और संस्कृति के नहान घाट बदल गए हैं। वहाँ घृणा, अन्याय और मौतें तमगे उगा रही हैं। क्षमा करना मेरी भारत माँ, हमारी साँसें डूब रही हैं और धुआँ फैला है चारों ओर अन्याय और अत्याचार का। क्रूर ग्रह सांत्वना के शब्द बजा रहे हैं किसी हिंसक जानवर की तरह और राष्ट्रीय प्रसारण से हमें भरमा रहे हैं। हमारा मरना-हारना कोई नई बात नहीं है। हम रोज़-रोज़ मर रहे हैं और रोज़-रोज़ थोड़ा-थोड़ा जी रहे हैं।

जी इसलिए रहे हैं कि हमारे पास उम्मीदों का अमृत-घट है। यही हमारा कलश है। अपने उसूलों के लिए मरना कोई हार नहीं होती। कबीर ने सच कहा था— “हम न मरहुँ, मरिहै संसारा/ हमको मिला जिवावनहारा।” चाणक्य ने कहा था कि मूर्ख प्रशंसा से और विद्वान सच्चाई से प्रभावित होता है। मूर्खों के लोक में सच्चाई दिए से तो छोड़िए तेज़ प्रकाश में भी ढूँढ़ना मुुश्किल है। अब आलम यह है कि समूचे विरोधी चाहे वे राजनितिक दल हों या लेखक-साहित्यकार-संस्कृतिकर्मी निंदा के औजार से दिन-रात काटे जा रहे हैं। निंदा-करम इतनी क्रूरता और व्यवस्था से कम ही देखने को मिलते हैं। थोरिहुँ मह सब कहौं बुझाई। समय शायद इसी भर का नहीं है।

यह भयावह आत्ममुग्धता का दौर है; जिसका रकबा दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। आकर्षण पैदा करने की युक्तियाँ तलाशी अभियान प्रारंभ है। अपनी उपस्थिति का गुरुत्वाकर्षण पैदा किया जा रहा है। सभ्यता-संस्कृति की वास्तविकताएँ अनेक चीज़ें तोड़ती है और आत्ममुग्धता उसे बार-बार अपनी दिशाओं से जोड़ती है। टेक्नॉलाजी अपने को चमकाने का धंधा बन चुकी है। प्रसिद्धि के तमाम मॉडल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसे विस्तृत रूपों में समझे जाने की आवश्यकता है। जटिलताएंँ और चुनौतियाँ जितनी बढ़ रही हैं, उतना ही हर तरह की सत्ताएँ, समाजसत्ता, धर्मसत्ता, अर्थसत्ता और राजनीतिक सत्ताएँ अपना जलवा दिखाने पर आमादा हैं— अपने समूचे तामझाम के साथ। हम अपना बाज़ार बनाने में जुटे हुए हैं।

दुर्भाग्य है कि त्रासदी के भयावह रूप हमारे सामने हैं और हम अपना ही पोषण करने में जी जान से जुटे हैं। हम दूसरों के उदाहरण अच्छाई के देते हैं; लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नानी की याद करने में भिड़े हैं नीचताओं के इलाकों से। दूसरे को नीचा दिखाने में हमें न कोई लाज है और न कोई शर्म। बड़े-बड़े व्यक्तित्व जातियों के अजायबघर में उलझ चुके हैं। हम सफलता हासिल करने की मुहिम में कुछ भी करने को तैयार हैं। क्या अजीब जलवा है। दुनिया से निरन्तर संवाद जारी रहेगा। इसके नाटक अपने फरेब से विस्तारित कर लिए गए हैं झूठ की बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सच को तोपना जारी है। इतिहास की लगातार हत्या की जा रही है।

हम विज्ञापन की अनंत लीलाओं के बीच फँसा दिए गए हैं। इसे विस्तार में न भी कहे तो यह उजागर हो चुका है कि अन्ततोगत्वा हम क्रूरताओं और कुटिलताओं के भयानक जाल में फँसे हैं। इस दौर में यह देखा जाना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपने खाँचे में नहीं है। जो अच्छे मूल्य रहे हैं उनको ढहाने के प्रयत्न जारी हैं। ज़हर से पूरा देश ढँक दिया गया है। भारतीय समाज हमेशा एक सहिष्णु समाज रहा है। मूल्यों के लिए निरन्तर संघर्ष किए जाते रहे हैं। इधर व्यापक रूप से हिटलर और मुसोलिनी की फासिस्ट मानसिकता और अन्ध राष्ट्रवाद ने हमारी संस्कृति की उदात्तता को तहस-नहस करना शुरू कर दिया है। लिप्सा लार्ज स्केल पर सब कुछ लील रही है।

प्रजातंत्र दाँव पर लगा है। उसे हमें हरहाल में रोकना है और जीवन-मूल्यों को निरापद बनाना है। चीज़ें और बातें हमें बहुत गहरे तक स्पर्श करती हैं। यह एकदम नए युग का अत्यन्त आत्मघाती शत्रु है। हम सभी को एहसास है कि लगभग दो दशकों में भारतीय समाज में फासिस्ट मानसिकता का उभार बड़ी तेज़ी से विकसित हुआ है। सांप्रदायिक राजनीति और पूँजी का अत्यन्त घृणित, नृशंस आक्रमण हुआ है; जो हमारे जनतंत्र को खोखला कर रहा है। मानवीय यातना ने हमारी शक्ल-ओ-सूरत बदल दी है। प्रतिरोध भी है; लेकिन असंगठित, अपाहिज़ और लगभग किंकर्तव्यविमूढ़ दु:खों चीत्कारों की विकराल छायाओं से थर्राता हुआ। हवा तक विषाक्त हो चुकी है और संभावनाओं को ग्रहण लग गया है।

हमारा शत्रु तरह-तरह के वार कर रहा है और हम अकल्पनीय इंतजार में फैशन-डिजाइनर की तरह रूपरेखाएँ ढूँढ़ रहे हैं। यथार्थ को झूठ किया जा रहा है और झूठ की पालकी सजाई जा रही है। धीरे-धीरे पता चल रहा है कि हम भीतर-ही-भीतर सड़ रहे हैं और जीवन हमारे सामने से फिसलता चला जा रहा है। समय गुज़र रहा है और वह किसी तरह गुज़र ही जाएगा। पछतावा ही शेष रह जाएगा कि सब ठीक हो रहा है के मोहफाश में क्यों उलझे रहे और तबाही-पर-तबाही देखते रहे।

कृष्ण मोहन झा की कविता का यह अंश पढ़ें— “रोज़-रोज़ सिकुड़ती इस दुनिया में/ एक-एक कर छीन लिया गया है मुझसे/ मेरा प्रिय रंग/ मेरे पास बच रही है अब/ सिर्फ़ मेरी नग्नता।” एक गंभीर और दिल दहला देने वाली वास्तविकता है कि काला सफ़ेद में प्रवेश कर चुका है। हम सभी निरन्तर टूट रहे हैं। आत्मा की आवाज़ टूट रही है; संवेदना-संसार टूट रहा है। एक दहशत हमारा पीछा कर रही है। समय पीछा कर रहा है और उसी अनुपात में यथार्थ भी। आडम्बर और शब्दजाल हमारे जीवन के पीछे पड़े हैं। अन्त में केदारनाथ सिंह की कविता का अंश पढ़ें— “मुट्ठी में प्रश्न लिए/ दौड़ रहा हूँ वन-वन/ पर्वत-पर्वत/ लाचार!“