हमारे समय का आक्रोश

- मणीन्द्र नाथ ठाकुर

हमें क्या चाहिए…? आज़ादी…| यह नारा हमारे समय के विरोध का स्वर बन गया है| इसकी गूँज देश के कोने – कोने से आ रही है| पहले तो नारा लगानेवाले केवल विश्वविद्यालय के युवा ही थे| शुरू में तो लोगों को यह बात अटपटी लगी| लेकिन धीरेधीरे यह नारा लोगों की ज़ुबान पर चढ़ने लगा है| यहाँ तक कि अब कई कम्पनियों ने इसे अपने प्रचार का माध्यम भी बना लिया है| इस नारे में जो भाव है उसमें आक्रोश है| यह आक्रोश किसके ख़िलाफ़ है? क्यों यह नारा अचानक इतना लोकप्रिय होता जा रहा है? इसकी गहराई में जायें समझ में आएगा कि यह नारा हमारे समय के संकट का प्रतीक है|

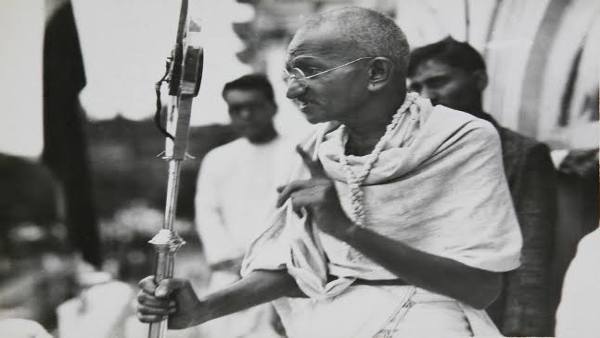

संकट जितना ही गहरा होता जा रहा है लोगों को यह बात उतनी ज़्यादा समझ में आती है कि केवल औपनिवेशिक ताक़तों से आज़ादी असली आज़ादी नहीं हो सकती है| आज़ादी का असली मतलब है उन बाधाओं से आज़ादी जो हमें अपने मनुष्य होने की पूर्णता से वंचित करता है| औपनिवेशिक काल में जो शोषण की संरचनायें थीं उसके कारण हमें अमानवीय स्थिति में रहना पड़ता था| हमारी सम्पदा को विदेशी लूट रहे थे, संस्कृति को ख़त्म कर रहे थे और इसका विरोध करने पर हमें जेलों में डाला जा रहा था, बेरहमी से पीटा जाता था| लेकिन इससे भी ज़्यादा मानसिक तौर पर हमें ग़ुलाम बनाया जा रहा था| आज़ादी की लड़ाई हमने अपनी मनुजता को वापस पाने के लिय लड़ी|

हमें आज़ादी मिली| समय बदला| हमें खुले में साँस लेने की आदत पड़ गई| आज़ादी के संघर्ष ने हमें एक बड़ा सपना दिया था| हमें लगता था कि हम में से हर कोई अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ऊँचाइयों को पा सकता है| इस रास्ते में जो भी बाधा आएगी हमारा राज्य उसे दूर करेगा, हमें अपने सपनों को पाने में मदद करेगा| हमें गांधी, नेहरु जैसे महापुरुषों के वादे और उन वादों का लिखित रूप हमारा संविधान इस बात के प्रति आश्वस्त करता था|

लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता जा रहा था| अस्सी के दसक में हमें बताया जा रहा था कि अब हमारा देश पुरानी व्यवस्था से नहीं चल सकता है| राज्य ने हमारे सपनों को पूरा करने का जो वायदा किया था अब उसे पूरा करना सम्भव नहीं है| उस सपने को आंशिक रूप से पूरा कर पाने के लिय भी हमें बाज़ार पर निर्भर करना पड़ेगा| हमें बताया गया कि बाज़ार व्यवस्था से हमें बेहतर सुविधाएँ मिल पायेंगी| पश्चिम के कुछ विद्वानों ने यह बताया था कि विकास का रास्ता केवल बाज़ार ही गुज़रता है| बाज़ार की तो एक ही नैतिकता है लाभ कामना| जैसे भी हो लाभ कमाया जाए इस नीति से लोगों का भला हो पाएगा यह आम तौर पर लगता तो नहीं है| हमने सोचा शायद ऐसा हो भी सकता है| इस बाज़ार की एक ख़ासियत है कि इसमें सामान का बिकना ज़रूरी है| लेकिन हमने तो गांधी से सीखा था कि हमें कम से कम में रहना और जीना सीखना चाहिय, ताकि अन्य लोगों के लिय भी कुछ बच सके| लेकिन बाज़ार तो चाहता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भोगी बने ताकि व्यवस्था चल पाए| धीरे-धीरे हमने गांधी की हत्या कर इस नई नैतिकता को अपना लिया| फिर हम इसके आग़ोश में समाते चले गए| हमें नया सपना मिल गया था कि अब हम विकास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ख़रीद पाने की क्षमता आ गई है| अब हमारे होने का मतलब ही हो गया ज़्यादा से ज़्यादा भोग कर पाना क्योंकि यही हमारी अस्मिता का नियामक हो गया| हम ख़रीदने की अपनी क्षमता को बढ़ाने में लग गए| हमें पता ही नहीं चला कि इस क्रम में हम अपने रिश्तों को कहाँ छोड़ आए| ज़िंदगी का मतलब ही बदलने लगा| अब रेलव स्टेशनों में बड़े लेखकों की पुस्तकों को ख़रीदने की परम्परा ख़त्म होती गई| हम धनी कैसे हों इस पर लिखने वाले लोग बड़े बनने लगे|

इस बदलाव का अहसास हो रहा था लेकिन फिर भी लगता था कि सबकुछ ठीक हो जाएगा| हम अपनी इस नई नैतिकता के लिय तर्क खोज लेते थे| शायद हम यह नहीं समझ नहीं पाए थे कि यह बदलाव तात्कालिक नहीं था| यह एक बड़ा बदलाव था, औपनिवेशिक बदलाव से भी ज़्यादा ख़तरनाक था| यह वास्तव में ग़ुलामी की ओर एक नई यात्रा थी| हम एक नए रास्ते पर चल पड़े थे| हमें यह मालूम ही नहीं था कि यह रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा| ठहर कर सोचने का समय भी नहीं था| लगता था कि सोचने से समय ख़राब होगा| धीरे-धीरे हमारे सोचने की आदत ही ख़त्म हो गई| किसी ने कहा था कि हम मनुष्य इसलिए हैं कि हम सोचते हैं, लेकिन अब हम मनुष्य इसलिय है हम उपभोक्ता हैं| केवल समान और सुविधाओं का ही नहीं बल्कि मनोरंजन और विचारों का भी| हम केवल उपभोक्ता हैं और कुछ भी नहीं| हमारे आपसी संबंध अब मानवीय नहीं रहे, घर भी मकान हो गया है, जिसे समय पड़ने पर ख़रीदा और बेचा जा सकता था|

इस नई उपभोक्ता संस्कृति ने अपना छाप राजनीति पर भी बख़ूबी डाली है| हम अब बाज़ारवादी लोकतंत्र में हैं| अपने नेताओं का भी चयन कुछ ऐसे ही करते हैं जैसे सामान ख़रीदते हैं| नेताओं को बेचने की भी वैसी ही व्यवस्था की जाती है, उनकी ब्रांडिंग की जाती है| टेलिविज़न में उपभोक्ताओं के लिय दोनों एक साथ ही दिखए जाते हैं| अब नेताओं को भी लोकतंत्र की चिंता कम है, बाज़ार की ज़्यादा है| टेलिविज़न हर प्रोग्राम के लिय अपना टीआरपी चेक करता है और बीच – बीच में नेताओं का भी तोलमोल होता रहता है| अब चुनाव लड़ने के पुराने तरीक़े बेकार हो गए हैं| चुनाव का प्रबंधन होता है, जीतने के लिय जनता से सम्पर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि उनके सोचने के तरीक़े को समझकर उस पर क़ब्ज़ा करने की योजना बनती है| इस तरह के लोकतंत्र का हाल क्या हो सकता है? उससे लोक ग़ायब हो जाता है और तंत्र रह जाता है| सरकारें बनती हैं, वादे किए जाते हैं| लेकिन नीतियों का निर्धारण कहीं और से होता है|

यह बात समझ में आने लगी है कि स्वतंत्रता आंदोलन का सपना न केवल बिखर गया है बल्कि उसे हमेशा के लिय दफ़ना दिया गया है| उन मूल्यों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी गई है| जिसे हम आज़ादी समझ रहे हैं, वह एक तरह से केवल चुनाव के दौरान वोट डालने की आज़ादी रह गई है| किसे वोट डालना है, शायद उसकी आज़ादी भी धीरे – धीरे सिमटने लगी है| ख़बर है कि देश की सम्पदा पर कुछ ही लोगों का अधिकार होता जा रहा है| इस दौरान कुछ बड़ी कम्पनियों की सम्पत्ति में इतना इज़ाफ़ा हुआ है कि अब राजनीति भी उनके आगे घुटने टेके बैठी है| देश की अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है| उसे ठीक करने के लिय जो भी क़दम उठाए जा रहे हैं सब उलटे पड़ रहे हैं| शायद ही कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें आम लोग अपना धंधा कर ठीक-ठीक आजीविका चला पा रहे हों|

इसी बीच राजनीति ने एक और करवट ले ली है| कहते हैं कि लगभग समान आर्थिक नीति के बावजूद एक दक्षिण पंथी पार्टी को पूँजीपतियों का साथ इसलिय मिला कि संकट की इस घड़ी में उनका मुनाफ़ा कमाने का रास्ता बंद न हो| नीतियाँ उनके पक्ष में बनती रहें| इसका एक ही तरीक़ा था कि जनता का ध्यान आर्थिक व्यवस्था से हटा कर मंदिर – मस्जिद जैसे मुद्दों पर लगाया जा सके| एक तरफ़ आर्थिक संकट है, बेरोज़गारी है और दूसरी तरफ़ साम्प्रदायिक मुद्दों को चुनावी राजनीति का अस्त्र बनाया जा रहा है| सुरक्षा का मंत्र फूँका जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि भारत को अल्पसंख्यकों से असुरक्षा है| जो लोग सतही तौर पर इस बात को देखते हैं उन्हें यह बात सही भी लगती है| समान्य से तर्क हैं कि सारी दुनियां में इस्लामी संगठनों का जिहादी स्वरूप सामने आ रहा है; भारत में इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सम्भव है कुछ दसकों में यहाँ उनका क़ब्ज़ा हो जाएगा| इन बातों की कहाँ तक सम्भावना है इस पर बहस कर भी सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि हम इस बहस में उलझे हुए हैं और देश की सम्पदा पर कुछ लोगों का क़ब्ज़ा हुआ जा रहा है|

धर्म और सम्प्रदाय महत्वपूर्ण हैं लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है कुछ मुद्दों को छुपाने के लिय| यह भी बजारवाद का एक दूसरा आयाम तो नहीं है? क्योंकि इसी समय यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सबकुछ को बाज़ार के हवाले कर दिया जाना चाहिय| राज्य इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता है| स्वतंत्रता संग्राम के जिस सपने को साकार करने के लिय राज्य ने शिक्षा और स्वास्थ्य का जो दायित्व लिया था उसे अब और निभाना नहीं चाह रहा है| राज्य के दायत्वहीनता से लागों का सपना टूट सकता है| अभी तक तो उन्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि सबकुछ ठीक चल रहा है; यह संकट तात्कालिक है| इस क्षणिक कष्ट से लम्बे समय तक सुख मिलेगा; अच्छे दिन आयेंगे| लेकिन जानकारों का मानना है कि यह संकट गहरा है, इसके और गहरा होने की संभावना है|

इस समय पक्ष विपक्ष को तार्किक आधार पर, तथ्यों के साथ परखने की और उस आधार पर अपना मत निर्धारित करने की परम्परा ख़त्म होती जा रही है| लोग इस विमर्श की प्रक्रिया से गुज़रना नहीं चाह रहे हैं| सब को यह लगता है कि वही सही है| टेलिविज़न के बहस की तरह समाज में भी लोग केवल चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं| गम्भीरता से सोच-विचार कर अपना पक्ष तय करने के बदले लोग पहले से ही अपना पक्ष तय कर लेते हैं और उसके हिसाब से ही सूचनाओं को क्रम में सज़ा लेते हैं| लोगों की सहनशीलता ख़त्म होती जा रही है और लोग जल्दी ही बहस से झगड़ा और फिर उससे हिंसा पर उतर जाने को आतुर हैं|

यह इस बात का परिचायक है कि हम आक्रोश से गुज़र रहे हैं| किसी का आक्रोश आज़ादी के नारे में मुखर हो रहा है और किसी का उसके ख़िलाफ़ के नारों में| लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ही आक्रोश में हैं| दोनों के आक्रोश का कारण भी एक जैसा है| दोनों को ही समझ में आ रहा है कि आने वाल समय संकटपूर्ण होने वाला है| एक को लगता है इसे बदलने के लिय कुछ करने की ज़रूरत है और दूसरे को लगता है कि जो कुछ किया जा रहा है उसके परिणाम अच्छे होंगे और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिय| इस आक्रोश की अभिव्यक्ति चाहे जैसे भी हो इतना तो है कि हमारे समाज के लिय इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे| इस बढ़ते आक्रोश का एक परिणाम तो यह है भी है कि कुछ लोग हतशा और निराश हो कर आत्महत्या कर लेते हैं या करने की सोचते रहते हैं| इस दौर में आत्म हत्याओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और मनोवैज्ञानिक आक्रोश से उपजे इस हतशा को ही इसका कारण मानते हैं| इसका दूसरा परिणाम पारिवारिक हिंसा और योन शोषण भी है| यदि आप आजकल के बलात्कार की घटनाओं पर ग़ौर करनेगे तो साफ़ नज़र आएगा कि उसमें कामुकता की जगह आक्रोश ज़्यादा है, निराशा और पराजय के भाव से उपजी हुई कुंठा ज़्यादा है|

इस आक्रोश की अभिव्यक्ति समाजिक हिंसा में भी हो सकती है| हालात अब ऐसे हो गए हैं कि लोगों का विश्वास राजनैतिक संस्थाओं पर भी ख़त्म होता जा रहा है| न्यायालयों की साख गिरती जा रही है| मीडिया के प्रति तो लोगों का आक्रोश आए दिन निकलता रहता है| ऐसे में अब नगरिकता कानून का आना इस संकट के गहराने की सूचना है| दुनिया भर के चिंतक अब यह कहने लगे हैं कि भारत का जनतंत्र ख़तरे की ओर बढ़ रहा है| जनतंत्र के ख़त्म होने के लक्षणों को यहाँ देखा जा रहा है| यह सवाल आज हमारे सामने ज़रूर है कि क्या हमारे समय का यह आक्रोश इस जनतंत्र को हमेशा के लिय ख़त्म कर देगा या फिर जनतंत्र की नई संस्कृति को जन्म देगा|

पिछले कुछ वर्षों में जनविरोध का जो स्वरूप सामने आ रहा है उससे तो यही लगता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का भाव इस समाज के सामूहिक चेतना में गहरे उतरा है| लोगों को यह पता है कि इन क़ानूनों को तबतक हम वापस नहीं करवा सकते हैं जबतक बहुमत हमारे साथ नहीं होगा| और बहुमत का साथ होना कठिन है क्योंकि उन्हें यह समझाया गया है यह उनके पक्ष में है| इसलिय अब समस्या है कि इस संवाद को कैसे आगे बढ़ाया जाए| इसमें दो स्थितियां हैं| एक, यह क़ानून हिन्दू-मुस्लिम सब के ख़िलाफ़ है, जैसा कि आसाम के अनुभवों से लगता है| यदि ऐसा है तो फिर आम लोगों को यह समझना होगा| सोच का जो संकट आज है उसमें यह समझा पाना कोई आसान काम नहीं है| दूसरी स्थित है कि लोग यह सोचें कि यह क़ानून मुस्लिम हित में नहीं है और यह उचित नहीं है| बहुसंख्यक समुदाय का अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखना उनका नैतिक दायित्व है| भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने इस नैतिकता को आम जन तक ले जाने का प्रयास किया था| तभी तो धर्म के नाम पर विभाजन के बावजूद भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य बन पाया था और इस बारे में एक जन सहमति बन पाई थी| लेकिन क्या आज इस नैतिकता को पुनः स्थापित कर पाना सम्भव है? समाज के जिस आमूल परिवर्तन की बात मैंने ऊपर की है वह यही है| क्या हम अपने हित से अलग नैतिकता को अपने सोच का आधार बना सकते हैं? क्या भारत में पंच परमेश्वर की परम्परा फिर से क़ायम हो सकती है? यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हमें मान लेना चाहिय कि हमारा समाज अब इतना बदल गया है कि उसे वापस पुराने स्वरूप में लाना मुश्किल है| समस्या यह नहीं है कि अभी दक्षिण पंथी पार्टी सत्ता में आ गई है, समस्या यह है कि हमारा समाज सही और ग़लत के बीच फ़र्क़ करना भूल गया है| और जो समाज सही और ग़लत में अंतर नहीं कर पता है उसकी आयु बहुत लम्बी नहीं हो सकती है| उसमें बिखराव निश्चित है|

इसलिय संघर्ष करने की ज़रूरत है कि हम सोचने के सही तरीक़े को सीख पायें; सही और ग़लत में अंतर करना सीख पायें| और यह सबकुछ केवल औपचारिक शिक्षा से सम्भव नहीं है| समाज में अनौपचारिक शिक्षा का बड़ा महत्व होता है| हर समाज कहानियों, लोकगीतों, लोक कथाओं, किवदंतियों आदि के माध्यम से इस नैतिकता को अपनी नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का काम करता है| यदि ये परम्परायें ख़त्म हो रही हैं तो चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि उपभोक्तावाद के घावों को भर पाने के लिय यथेष्ट ऐंटीबोडिज हमारे समाज में बन नहीं पाएगा| इसलिय यह समय आक्रोश का समय है और उससे निकलने के लिय रचनात्मक उपचार का समय भी है|

लेखक समाजशास्त्री और जे.एन.यू. में प्राध्यापक हैं|

सम्पर्क- +919968406430, manindrat@gmail.com

.