आज के समय में जब समाज और राजनीति के हर मोर्चे पर धर्म, जाति और राष्ट्रवाद की आवाजें पहले से अधिक मुखर हैं, जब मनुष्य की पहचान उसके विचारों से अधिक उसकी आस्थाओं से तय की जा रही है—ऐसे में यश चोपड़ा की फिल्म वीर-ज़ारा बार बार याद आती है । 2004 में प्रदर्शित इस फिल्म को अब इक्कीस वर्ष बीत चुके हैं, किन्तु इसकी संवेदना आज भी ताज़ा है, क्योंकि यह उस विचारधारा का प्रतिपक्ष है जो प्रेम, करुणा और इंसानियत को सीमाओं और धार्मिक पहचान से ऊपर रखती है। यश चोपड़ा ने इस फिल्म के माध्यम से सिनेमा को एक नयी ऊँचाई दी—जहाँ प्रेम कथा केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि दार्शनिक, सांस्कृतिक और मानवीय संवाद बन जाती है।

यश चोपड़ा को भारतीय सिनेमा का ‘कवि निर्देशक’ कहा जा सकता है। उनके कैमरे में प्रेम एक दृश्य नहीं, एक दर्शन बनकर उभरता है। सिलसिला, लम्हे, चांदनी जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रेम को सामाजिक मर्यादाओं के भीतर भी मानवीय गरिमा से जोड़ा, पर वीर-ज़ारा में उन्होंने प्रेम को सीमा-पार संवाद के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ प्रेम केवल स्त्री-पुरुष के बीच की भावना नहीं, बल्कि दो देशों की आत्माओं का संगम है।

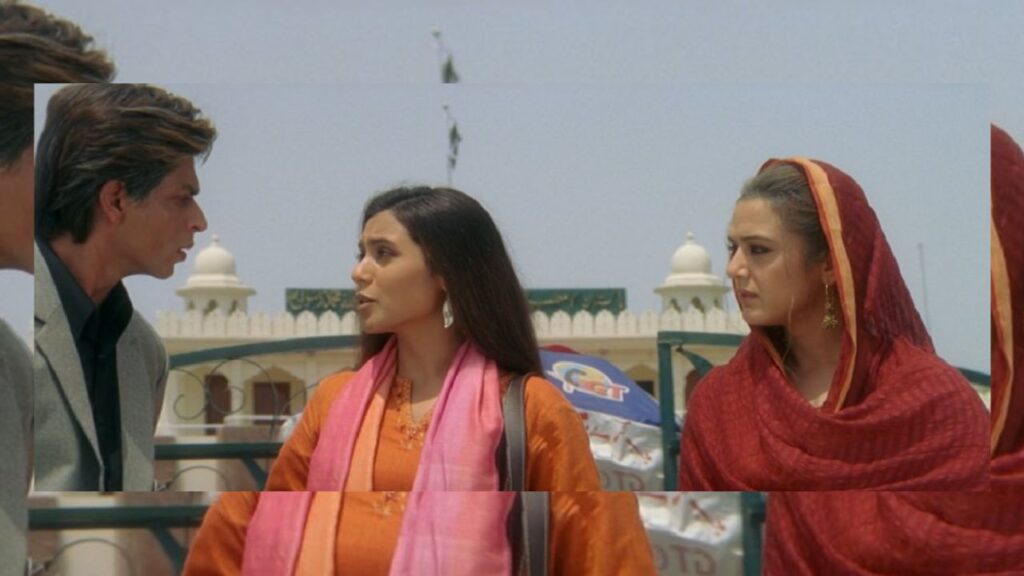

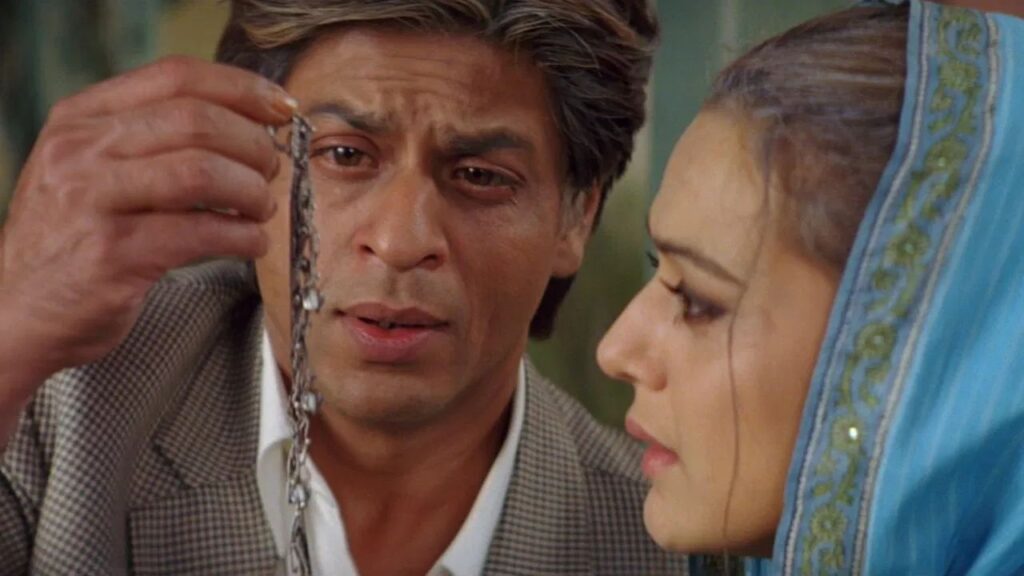

फिल्म की शुरुआत जेल से होती है—जहाँ एक वृद्ध, मौन और टूटा हुआ व्यक्ति, वीर प्रताप सिंह (शाहरुख़ ख़ान), 22 वर्षों से बिना बोले बन्द है। यह मौन केवल व्यक्ति का नहीं, इतिहास का मौन है—वह इतिहास जिसने 1947 में लाखों दिलों को बाँट दिया था। तभी आती है युवा वकील सामिया सिद्दीकी (रानी मुखर्जी), जो पाकिस्तान की नयी पीढ़ी की प्रतिनिधि है। वह इस मौन की दीवार तोड़ना चाहती है। यह आरम्भ ही संकेत देता है कि फिल्म केवल प्रेमकथा नहीं, बल्कि पीढ़ियों और सीमाओं के बीच संवाद की आकांक्षा है।

फिल्म का प्रारूप फ्लैशबैक में बुना गया है, जिससे यह एक औपन्यासिक लय ग्रहण करती है। जब वीर अपने अतीत को स्मरण करता है, तो दर्शक उस स्मृति की दुनिया में प्रवेश करता है जहाँ प्रेम की शुरुआत होती है। स्मृति यहाँ केवल अतीत का पुनर्पाठ नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए मार्गदर्शन है। जैसे साहित्य में गोदान या गुनाहों का देवता में स्मृति एक दर्पण का कार्य करती है, वैसे ही वीर-ज़ारा में स्मृति प्रेम की स्थायित्व का प्रतीक बन जाती है।

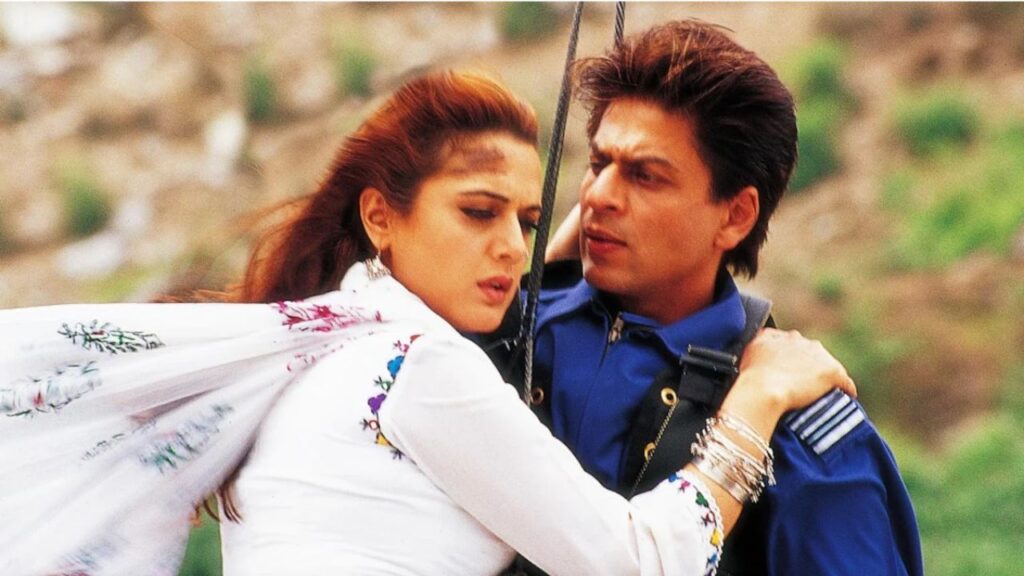

वीर प्रताप सिंह भारतीय वायुसेना का अधिकारी है—कर्तव्य, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक। दूसरी ओर ज़ारा हयात ख़ान पाकिस्तान के प्रतिष्ठित सियासी परिवार की पुत्री है—वह परम्परा, मर्यादा और सामाजिक बन्धनों का प्रतीक। दोनों की मुलाक़ात तब होती है जब ज़ारा अपने परिवार की वृद्ध दासी साकीना की अस्थियाँ भारत की मिट्टी में विसर्जित करने आती है। यह दृश्य फिल्म का सबसे गहरा प्रतीकात्मक क्षण है—मृत्यु, मिट्टी और स्मृति तीनों को जोड़ता हुआ। ज़ारा का यह कार्य दो संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक धार्मिक नहीं, मानवीय कर्म है। वीर जब उसकी सहायता करता है, तो दोनों के बीच जो संवाद जन्म लेता है, वह शब्दों से नहीं, दृष्टि और संवेदना से व्यक्त होता है।

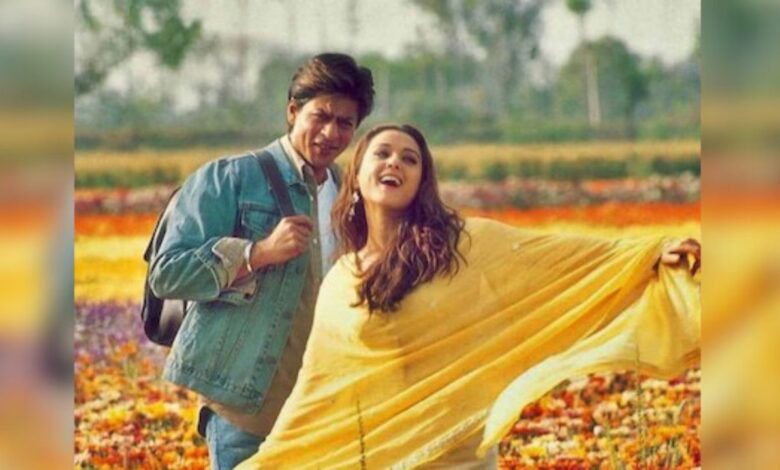

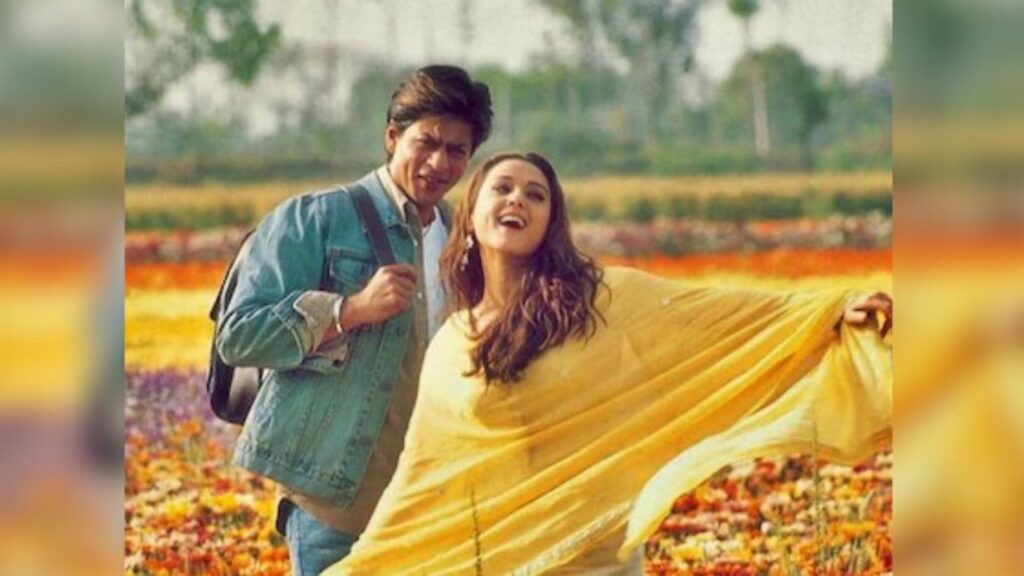

यश चोपड़ा का कैमरा यहाँ प्रेम को “कहना नहीं, महसूस करना” बनाता है। जब वीर और ज़ारा पंजाब के गाँवों से गुजरते हैं—सरसों के खेत, झूलते दुपट्टे, और मिट्टी की खुशबू—तो लगता है मानो यह दृश्य प्रेम की कविता बन गया हो। गीत “ऐसा देश है मेरा” इसी यात्रा का विस्तार है, जहाँ ज़ारा भारतीय संस्कृति की विविधता और सौन्दर्य को महसूस करती है।

ज़ारा का विवाह पहले से तय है, और उसकी सामाजिक स्थिति उसे प्रेम के विरुद्ध बाँधती है। जब वह भारत लौटकर वीर से मिलना चाहती है, तो परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वीर पाकिस्तान पहुँच जाता है और झूठे आरोपों में बन्दी बना लिया जाता है। यह घटना फिल्म के केन्द्र को प्रेम से उठाकर समाज और राजनीति के स्तर पर ले आती है। वीर जेल में 22 वर्षों तक चुप रहता है। वह न अपने लिए सफाई देता है, न विरोध करता है। यह मौन कबीर के “प्रेम गली अति सांकरी” का मूर्त रूप है—जहाँ दो नहीं समा सकते। उसका मौन ही उसका प्रेमपत्र है। एक दृश्य में वह कहता है, “ज़ारा की हिफाजत करना मेरा धर्म है।” यह संवाद केवल प्रेम का नहीं, मानव धर्म का उद्घोष है। यश चोपड़ा ने यहाँ प्रेम को एक नैतिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया है।

फिल्म में दो स्त्रियाँ हैं—ज़ारा और सामिया—जो यश चोपड़ा के स्त्री दृष्टिकोण को नया अर्थ देती हैं। ज़ारा एक पारम्परिक समाज से आती है, पर वह अपने निर्णय स्वयं लेती है। वह प्रेम के लिए विद्रोह करती है, पर यह विद्रोह करुणा से भरा है। ज़ारा में हमें वह स्त्री दिखाई देती है जो महादेवी वर्मा की कविताओं में मिलती है—मृदुल, पर दृढ़; मौन, पर आत्मनिर्णयशील। जब वह वीर के परिवार के गाँव में रहती है, तो वह समाज-सेवा में लग जाती है, स्कूल चलाती है, और एक नयी स्त्री-छवि गढ़ती है। वह किसी वीर की प्रतीक्षा करती प्रेमिका नहीं, बल्कि उसके आदर्शों को जीती हुई आत्मा है। यह स्त्री का आत्मविकास है—जो प्रेम में भी अपनी अस्मिता को बचाए रखती है। दूसरी ओर, सामिया सिद्दीकी पाकिस्तान की नयी सोच का प्रतिनिधित्व करती है। वह एक वकील है जो धर्म या राष्ट्र से अधिक न्याय और सच्चाई में विश्वास रखती है। जब वह कहती है, “क़ानून को इंसानियत से ऊपर नहीं होना चाहिए,” तो यह संवाद आज के सामाजिक परिदृश्य में अत्यन्त सार्थक प्रतीत होता है। वह नयी पीढ़ी की वह आवाज है जो दीवारों को ढहाना चाहती है।

वीर-ज़ारा का दृश्य संसार कविता की तरह खुलता है। यश चोपड़ा ने रंगों को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है—पीला रंग आशा का, सफेद त्याग का, और नीला अनन्त प्रेम का प्रतीक है। सरसों के खेतों में नायिका का उड़ता दुपट्टा केवल सौन्दर्य नहीं, स्वतन्त्रता की उड़ान है। फिल्म का संगीत, विशेषकर “तेरे लिए हम हैं जिये” गीत, आत्मा को स्पर्श करता है। यह गीत उस विरह का राग है जो प्रेम की साधना को परिभाषित करता है। लता मंगेशकर की आवाज और मदन मोहन के अमर सुर इस गीत को शास्त्रीय साहित्य की करुणा से जोड़ देते हैं। “तेरे लिए हम हैं जिये” में प्रेम का अर्थ मिलन नहीं, बल्कि स्मृति में जीना।

वीर-ज़ारा केवल प्रेमकथा नहीं, बल्कि मानवता का दर्शन है। भारत और पाकिस्तान यहाँ केवल दो राष्ट्र नहीं, बल्कि दो हृदय हैं—जो इतिहास की भूलों से विभक्त हो गये हैं। यश चोपड़ा का सिनेमा इस विभाजन पर प्रेम का पुल बनाता है। जब अन्त में ज़ारा अदालत में वीर की सच्चाई सुनती है और दोनों का मिलन होता है, तो वह दृश्य केवल दो प्रेमियों का नहीं, दो देशों की आत्माओं का पुनर्मिलन प्रतीत होता है। सामिया के संवाद—“वीर का अपराध प्रेम है, और प्रेम अपराध नहीं होता”—सिनेमा के सबसे मानवीय क्षणों में से एक है। यह वही दृष्टि है जो प्रेमचंद और टैगोर के लेखन में दिखाई देती है—जहाँ मनुष्य धर्म और राष्ट्र से पहले मनुष्य है।

फिल्म की गति धीमी है, पर यह धीमापन ही इसकी आत्मा है। लम्बे शॉट्स, सूक्ष्म मौन, और दृश्यात्मक प्रतीक इसे औपन्यासिक विस्तार देते हैं। हर दृश्य एक अध्याय-सा प्रतीत होता है—जैसे कोई लेखक शब्दों से नहीं, छवियों से कथा कह रहा हो। फिल्म में समय केवल बीतता नहीं, बल्कि चरित्रों के भीतर ठहरता है। वीर की झुर्रियों में समय का बोझ है, और ज़ारा के मौन में स्मृति का भार। यह वही शिल्प है जो हमें रेनकोट या प्यासा जैसी संवेदनशील फिल्मों में दिखता है।

अन्ततः वीर-ज़ारा प्रेम की नहीं, मानवता की विजयगाथा है। यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि सरहदें मिट्टी पर खींची जा सकती हैं, पर हृदयों पर नहीं। वीर का मौन, ज़ारा का समर्पण, और सामिया का साहस—ये तीनों मिलकर एक ऐसी त्रयी बनाते हैं जो मनुष्य की सर्वोच्च संवेदना का प्रतीक है। साहित्यिक दृष्टि से यह फिल्म प्रेम की दार्शनिक व्याख्या है—जहाँ प्रेम आत्मा का शुद्धतम स्वरूप बन जाता है। सिनेमाई दृष्टि से यह रंग, संगीत और मौन का ऐसा संलयन है जो दर्शक के भीतर मौन आँसुओं की लय जगाता है।

“जो प्यार करते हैं, वे सरहदें नहीं देखते—वे दिल देखते हैं।”

यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता का आत्म-सत्य है। वीर-ज़ारा हमें सिखाती है कि प्रेम ही मनुष्यता का सर्वोच्च धर्म है, और करुणा उसकी भाषा। इस अर्थ में यह फिल्म न केवल एक प्रेमकथा है, बल्कि हमारे समय के लिए नैतिक और सांस्कृतिक सन्देश भी—कि जब राजनीति दीवारें खड़ी करती है, तब कला और प्रेम पुल बनाते हैं।