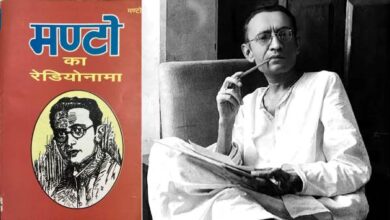

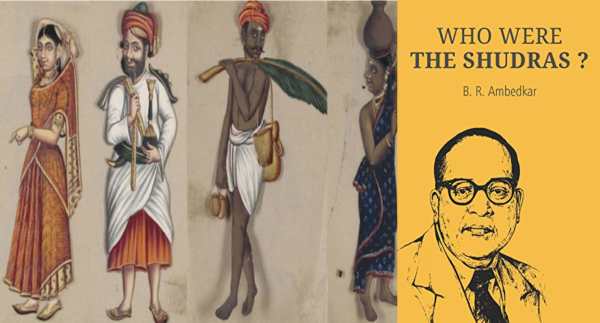

डॉ. आम्बेडकर की प्रामाणिक शोधपरक कृति : शूद्र कौन थे ?

डॉ. आम्बेडकर की बहुत सी रचनाएं हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और भी न जाने कितने विषयों पर गहन अध्ययन कर रचनाएं की। उनकी किसी भी एक कृति को अच्छी या सबसे अच्छी नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कृतियॉं बेजोड़ और एक से बढ़कर एक, ज्ञानवर्धक हैं। लेकिन इनकी कृति “शूद्र कौन थे? भारतीय-आर्य समाज में कैसे चतुर्थ वर्ण में आये”, अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है, जो अपने आप में अनुपम है। इसका प्रकाशन 1946 में ठक्कर एंड कम्पनी लिमिटेड, बॉम्बे (मुम्बई) के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक को डॉ. आम्बेडकर ने अपने गुरू महामना ज्योतिबा फुले को इन शब्दों के साथ समर्पित किया “आधुनिक भारत के महानतम शूद्र, जिन्होंने हिन्दुओं के निचले वर्गों को उॅंचे वर्गों की दासता के प्रति सचेत किया और जिन्होंने शुभोपदेश दिया कि भारत के लिये सामाजिक लोकतन्त्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है।”

यह पुस्तक एक प्रामाणिक शोध ग्रन्थ है। जिसके लिये डॉ. आम्बेडकर ने कुल 36 धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन किया। जिसमें से प्रमुख हैं- आपस्तम्ब धर्मसूत्र, ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, काठक संहिता, छांदोग्य उपनिषद, पुरूष सूक्त, बाजसनेयी संहिता, विष्णु स्मृति इत्यादि। इसके अलावा उन्होंने 21 पाश्चात्य विद्वानों के विचारों की सहायता ली, जिसमें प्रमुख हैं – प्रो. ओल्डन बर्ग, डॉ. ग्रिफिथ्स, डॉ. बेन्फे, सर हर्बर्ट रिस्ले, प्रो. सेनार्ट इत्यादि। 18 भारतीय विद्वानों में कौटिल्य, बाल गंगाधर तिलक, डॉ. डी.आर. भण्डारकर, टी.श्रीनिवास आयंगार इत्यादि प्रमुख हैं। इसके अलावा कुछ संदर्भ हैं जैसे – इन्साइक्लोपीडिया ऑफ रिजलीजन ऐंड इथिक्स, प्रिवी कौंसिल, भारत के उच्च न्यायालय, और महाराष्ट्र ज्ञान कोष इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब का यह शोध अध्ययन अकाट्य है।

डॉ. आम्बेडकर के इस शोध ग्रन्थ के प्राक्कथन में यह स्पष्ट किया गया है कि उनको यह शोधग्रन्थ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वे कहते हैं कि “यदि चातुर्वर्ण्य का मतलब केवल चार वर्गों में समाज का विभाजन ही होता, तो भी यह एक निरापद सिद्धांत रहा होता। किन्तु दुर्योगवश चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत यहीं तक सीमीत नहीं है। इस व्यवस्था में शूद्रों को सबसे निचले पायदान पर तो रखा ही गया, उन पर असंख्य कलंक और अयोग्यताऐं भी लाद दी गयी, जिससे वे अपने निर्धारित नियमों से उपर उठ ही न पाये।”

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात उन्हें बहुत सी आलोचना सहनी पड़ी। डॉ. आम्बेडकर इस संदर्भ में बहुत रोचक प्रतिक्रिया देते हुये इसका उत्तर देते हैं कि धार्मिक ग्रन्थों की विवेचना के लिये उनके आलोचक उन्हें अयोग्य ठहराते हैं, वे अपनी योग्यता को एक कहावत के माध्यम से सिद्ध करते हुये कहते हैं कि “जहाँ फरिश्तें जाने से डरते हैं वहाँ मूर्ख दौड़कर पहुचते हैं। किन्तु मेरी मान्यता यह है कि मूर्ख का भी एक कर्त्तव्य होता है, अर्थात् यदि फरिश्ता सोने चला गया है या फिर सच सामने लाना नहीं चाहता तो फिर मूर्ख का दायित्व हो जाता है कि वह अपना काम करें। वर्जित क्षेत्र में मैं अपने प्रवेश को इसी प्रकार उचित ठहराता हूँ।”

डॉ. आम्बेडकर की इस शोधपरक कृति में कुल 12 अध्याय समाहित है। प्रत्येक अध्याय के पूर्व में वे प्रश्न रखते हैं और मय प्रमाण समाधान निकालकर सत्य को प्रस्तुत करते हैं। ये बारह अध्याय हैं – शूद्र सम्बन्धी जटिल प्रश्न, शूद्रों की उत्पत्ति का ब्राह्मणी सिद्धांत, शूद्रों की स्थिती सम्बन्धी ब्राह्मणी सिद्धांत, शूद्र बनाम आर्य, आर्यों के विरूद्ध आर्य, शूद्र और दास, शूद्र कौन थे, वर्ण कितने तीन अथवा चार, ब्राह्मण बनाम शूद्र, शूद्रों की अवनति, समझौते की कहानी, कसौटी का सिद्धांत।

इन अध्यायों में अध्याय बारह ‘कसौटी का सिद्धांत’ के अन्तर्गत डॉ. आम्बेडकर ने पूर्व के ग्यारह अध्यायों में शूद्रों की उत्पत्ति और अवनति के सिद्धांत जो ऐतिहासिक सामग्री और विभिन्न पुरातनपंथी तथा आधुनिक लेखकों द्वारा प्रतिपादित किये गये थे, उनकी जाँच की और एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। जो इस शोधकृति का निचोड़ है। वह इस प्रकार है –

-

शूद्र लोग सूर्यवंशी आर्य समुदायों में से एक थे।

-

भारतीय-आर्यों के समाज में शूद्रों को क्षत्रिय वर्ण का दर्जा प्राप्त था।

-

पहले आर्यों के समाज में तीन वर्ण ही थे।

-

शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच लगातार लड़़ाई रही।

-

शूद्रों के प्रति घृणा के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें यज्ञोपवीत धारण करवाने से मना कर दिया जिसके कारण शूद्र सामाजिक सोपान में नीचे आकर चौथा वर्ण बन गये।

यह भी पढ़ें – जातिविहीन समाज की आम्बेडकरवादी अवधारणा

इस प्रकार समाज में असमानता आरम्भ हुई। जो आगे चलकर जाति प्रथा के रूप में एक कुत्सिक परम्परा बन गयी। इतिहास गवाह है, इसकी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जो आज तक जारी है। अतः अब समय आ गया है कि हम डॉ. आम्बेडकर की इस शोधपरक कृति से ज्ञान एवं मार्गदर्शन लेकर इस जाति प्रथा रूपी दानव का अन्त करें और राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ-साथ सामाजिक लोकतन्त्र, जो महामना ज्योतिबा फुले का सपना था, स्थापित करें। शायद यही महामानव, बोधिसत्व, भारतरत्न डॉ. भीमराव आम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रृद्धांजलि होगी।

अन्त में डॉ. आम्बेडकर के दो शब्द – “इस पीढ़ी के हिन्दु मेरी कही बातों पर ध्यान नहीं देते, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भावी पीढ़ी तो ध्यान देगी ही, मैं सफलता के प्रति हताश नहीं हूँ । समय अनंत है और पृथ्वी विशाल, किसी दिन उत्पन्न होगा वह व्यक्ति जो मेरे कहे का मूल्यांकन करेगा।

.