रानावि रंगमंडल की प्रस्तुति: ‘पहला सत्याग्रही’ – आशा

- आशा

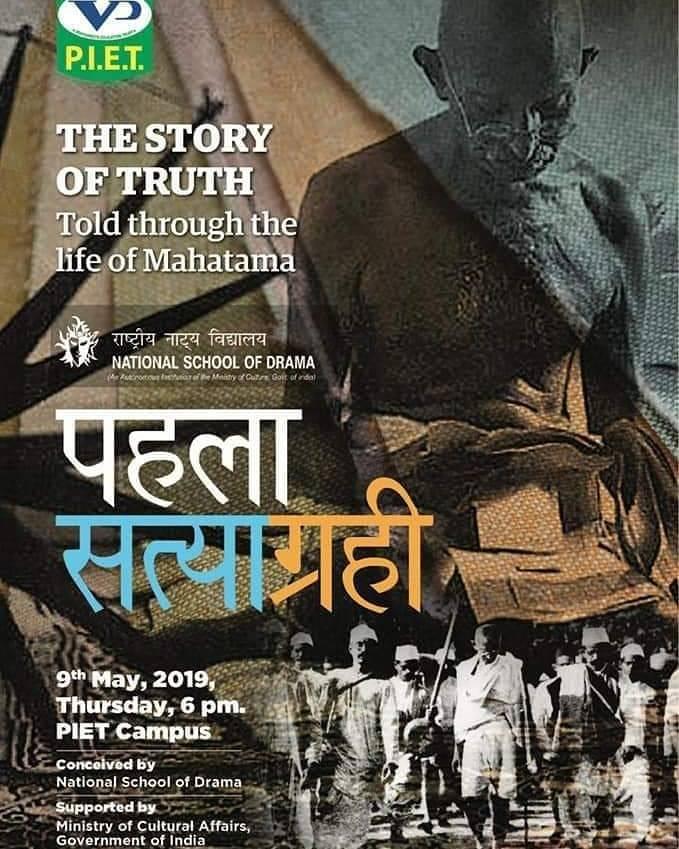

इस वर्ष देश महात्मा गाँधी का 150वाँ जन्म वर्ष मना रहा है| इसी सिलसिले के विभिन्न आयोजनों में गाँधी-केन्द्रित नाटकों की श्रृंखला में देश-भर में सर्वाधिक प्रदर्शन ‘पहला सत्याग्रही’ के हो रहे हैं| रवीन्द्र त्रिपाठी लिखित और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वर्तमान कार्यकारी निर्देशक सुरेश शर्मा निर्देशित यह प्रस्तुति राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के तहत तैयार की गयी है| नाटक में गाँधीजी के सचिव रहे महादेव देसाई, प्यारेलाल (भारत) और सोनिया स्केलेसेन, पादरी जोसेफ़ (दक्षिण अफ्रीका) गाँधीजी की जीवन-यात्रा दर्शकों को सुनाते हैं| दक्षिण अफ्रीका की नस्भेलदी नीति के खिलाफ आन्दोलन से शुरू हुई इस यात्रा को उनके कार्यों, संघर्ष और त्याग से ‘महात्मा’ बनने, स्वाधीनता-संग्राम से भारतीय नर-नारी को जोड़ने और उसे दिशा देने वाले विभिन्न उपवासों-आन्दोलनों, भारत-पाक विभाजन की कीमत पर मिली आज़ादी की पीड़ा, अंतिम दिनों का एकाकीपन, मृत्यु का पूर्वाभास आदि को झाँकी की तरह नाटक दिखाता चलता है| साथ ही कस्तूरबा का साथ, बापू के तीन बन्दर, स्वच्छता, छूआछूत और साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति उनकी दृष्टि भी सटीक ढंग से रूपायित है| कुछ दृश्यों की पृष्ठभूमि के रूप में प्रोजेक्टर का प्रयोग प्रभाव बढाने में कारगर रहा| नाटक में युवा मोहनदास और बुजुर्ग बापू का अभिनय दो अलग-अलग अभिनेताओं ने किया| बापू का अभिनय ज्यादा ‘अपीलिंग’ लगा| कस्तूरबा, महादेव देसाई, प्यारेलाल आदि चरित्रों का रोल करने वालों ने भी ठीक-ठाक काम किया| गीत-संगीत ने इस प्रस्तुति में अहम् भूमिका निभाई| नाटकांत में गाँधीजी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ के साथ ही ‘चरखा गीत’, ‘एकला चलो’, ‘राम धुन’, चंपारण वाले दृश्य में गाये गीत आदि ने नाटकीय गतिशीलता को बरकरार रखा| दृश्यवार प्रकाश-योजना भी ‘फिट’ थी| मंच-सज्जा, रंग-सामग्री और वस्त्र-विन्यास ‘गाँधी प्रभाव’ के अनुकूल सादगी भरे थे| शान्ति और तनाव के क्षणों में गाँधीजी का चरखा भी उनकी मनोदशा के अनुरूप हरकत करता-सा लगा| हाँ, गोली चलने की आवाज़ के बाद ‘हे राम!’ न सुनाई पड़ना अवश्य खटका| कुछ समीक्षकों ने इस प्रस्तुति पर गाँधी केन्द्रित नाटकों के साथ ही रिचर्ड एटिनबरो की फिल्म ‘गाँधी’ की नक़ल करने की बात कही है| एकबारगी यह सत्य भी लगता है किन्तु गहराई से सोचने पर यही लगता है कि राष्ट्रपिता के रूप में जन-मन में बसे और ‘ऐतिहासिक’ बन चुके गाँधीजी के जीवन के साथ कल्पनाशील प्रयोग की अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनका जीवन और उनके सिद्धांत एक खुली किताब की तरह सबके जाने-पहचाने हैं| नाटककार-निर्देशक अपनी ओर से कुछ जोड़ता भी है तो लोकतांत्रिक देश में ‘अभिव्यक्ति का खतरा’ मंडराना लाज़िमी है| ऐसे में यह अपने-आप में चुनौतीपूर्ण है कि एक स्थापित, महान और लोकप्रिय व्यक्तित्व पर केन्द्रित नाटक को रोचक कैसे बनाया जाय जिससे दर्शक घंटा-डेढ़ घंटा बंधा रहकर देख सके| ऐसे में, किन्हीं नाटकों या ‘गाँधी’ फिल्म से इस प्रस्तुति का प्रेरित-प्रभावित हो जाना स्वाभाविक ही जान पड़ता है| अंततः ‘मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है’ – कहने वाले मोहनदास करमचंद गाँधी को समर्पित यह नाटक मौजूँ दौर में उनकी प्रासंगिकता और महत्त्व को स्थापित करते हुए उनके सिद्धांतों के ‘वास्तविक’ अर्थ को समझने का विचार तो जगाता ही है|

लेखिका अदिति महाविद्यालय, दिल्ली में हिन्दी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं|

सम्पर्क- +919871086838, drasha.aditi@gmail.com