सांस्कृतिक पत्रकारिता का संकट

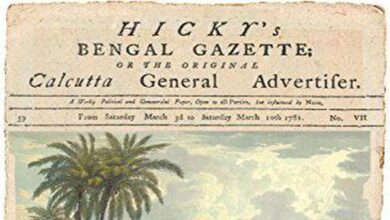

पिछले दिनों कोलकाता में हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दो कार्यक्रम आयोजित किए गये और प्रभात खबर ने अपने अख़बार का पूरा एक पृष्ठ इस पर केन्द्रित किया। लेकिन यह दुखद आश्चर्य है कि दोनों कार्यक्रमों और अख़बार के उस पन्ने पर एक भयंकर और अक्षम्य भूल हुई थी। तीनों जगह 1826 में कोलकत्ता से प्रकाशित पहला हिन्दी पत्र “उदन्त मार्तंड” के सम्पादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल की तस्वीर की जगह आचार्य शिवपूजन सहाय की तस्वीर लगाई गयी थी। आयोजकों और अखबार के सम्पादक को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि समारोह के पोस्टर पर और अखबार में गलत तस्वीर लगी हुई। जब एक समारोह में किसी ने ध्यान दिलाया तो बाद में आयोजक ने अपनी यह गलती स्वीकार कर ली लेकिन अखबार में भूल सुधार की कोई खबर छपी, इसकी जानकारी नहीं मिली। ये हिन्दी साहित्य ही नहीं बल्कि हिन्दी पत्रकारिता के लिए बड़ी शर्मनाक घटनाएँ हैं। ये घटनाएँ बताती हैं कि अपनी परम्परा से हम बिल्कुल कट गये हैं और उसे ठीक से जानते तक नहीं। अगर परम्परा से रिश्ता हमने बनाया होता तो इस तरह की घटनाएँ नहीं होतीं। दरअसल हमने अपनी परम्परा से बहुत ही अधूरा और अज्ञानता से भरा हुआ रिश्ता बनाया है। आचार्य शिवपूजन सहाय जी ने कोलकाता से ही अपनी पत्रकारिता शुरू की और मतवाला समेत चार-पांच पत्रिकाओं के सम्पादक रहे लेकिन कोलकाता के लोग भी उनको नहीं पहचानते और न ही वे पंडित जुगल किशोर को पहचानते हैं। यह घटना यह भी बताती है कि हम अपनी परम्परा का गौरव गान तो बहुत करते हैं और उसका ढोल भी पीटते रहते हैं लेकिन हम अपनी परम्परा को ठीक से जानते समझते नहीं। यह हाल केवल साहित्यिक पत्रकारिता का नहीं है बल्कि पूरी पत्रकारिता का है।

भारत में हिन्दी पत्रकारिता के 200 साल जरूर पूरे हुए लेकिन सच पूछिए तो इन 200 सालों में अखबारों और पत्रिकाओं के संरक्षण का कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। देश के विभिन्न पुस्तकालय में इन पत्रिकाओं के कुछ अंक जर्जर अवस्था में मिल जाते हैं लेकिन अगर आप किसी एक पुस्तकालय में किसी एक पत्रिका की पूरी फाइल खोजें तो नहीं मिलेगी। ‘कल्पना’, ‘दिनमान’ और ‘धर्मयुग’ की सभी फाइलें भी सहज रुप से उपलब्ध नहीं है। किसी एक पुस्तकालय में नहीं हैं। अगर ये मिल भी जाएँ तो वे इतना जर्जर हो चुके हैं कि उन्हें उलटना पलटना भी मुश्किल है। आज तक किसी भी प्रमुख अखबार या पत्रिका की कोई अनुक्रमणिका तैयार नहीं की जा सकी है। ‘विशाल भारत’ पत्रिका के अंकों की एक अनुक्रमणिका एक शोध छात्रा ने तैयार की है। प्रेमचन्द कालीन ‘हंस’ में छपी कहानियों की सूची जरूर है पर पत्रिका की अनुक्रमणिका नहीं। साहित्य अकादमी की पत्रिका ‘समकालीन साहित्य’, जबलपुर से प्रकाशित ‘पहल’ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका ‘रंग प्रसंग’ की अनुक्रमणिका तैयार की गयी पर ‘प्रताप’ ‘माधुरी’, ‘हंस’, ‘चाँद’, ‘मतवाला’ और ‘सरस्वती’ जैसी पत्रिका की कोई अनुक्रमणिका उपलब्ध नहीं है।

पत्रकारिता के 200 वर्ष पर कोलकाता में आयोजित हुए समारोह में दिल्ली से भाग लेने गये एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने पेपर में मतवाला मंडल के सदस्यों में नवजादिक लाल श्रीवास्तव का जिक्र नहीं किया। शायद उनको नहीं पता रहा होगा या सम्भवतः उनकी स्मृति ने धोखा दिया होगा कि मतवाला मंडल में एक और साहित्यकार भी थे।

पिछले दिनों प्रेमचंद की ‘अंतिम यात्रा’ को लेकर हिन्दी में बड़ी गरमा गरम बहस हुई लेकिन प्रेमचंद के निधन के 90 वर्ष बाद भी हिन्दी साहित्य को यह जानकारी नहीं थी की प्रेमचंद की शव यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था और कौन-कौन लोग शामिल थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री एवं कवि व्योमेश शुक्ल ने ‘आज’ अखबार की एक कटिंग पेश की जिसमें प्रेमचंद की अंतिम यात्रा में भाग लेने वाले सभी लेखकों के नाम दिए गये थे और बताया गया था कि उनकी शव यात्रा में भीड़ थी जबकि अमृत राय ने ‘कलम का सिपाही’ में लिखा कि शवयात्रा में मात्र 20-25 लोग ही शामिल थे।

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में साहित्यिक पत्रिकारिता पर कई पुस्तकें मिल जाती हैं लेकिन सांस्कृतिक पत्रकारिता पर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गयी है। जिन लोगों ने साहित्यिक पत्रकारिता पर शोध कार्य किये हैं, उन्होंने पत्रिकाओं का अध्ययन करते हुए उसमें प्रकाशित संस्कृति सम्बन्धी लेखों की चर्चा नहीं की है या बहुत कम की है। किसी ने इस पर शोध नहीं कराया कि ‘सरस्वती’ ‘विशाल भारत’ ‘हंस’ या ‘चाँद’ में संगीत और नृत्य कला के बारे में क्या-क्या छपता रहा? हमारी पत्रकारिता विशेषकर हिन्दी पत्रकारिता राजनीति, फिल्म और खेल में रुचि लेती रही है। उसके लिए संस्कृति हाशिये की वस्तु रही है। दूसरी बात यह है कि कला की आपसी विधाओं में संवाद नहीं रहा। चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य संगीत को लेकर कल्पना दिनमान धर्मयुग आदि में जब तब लेख रिपोर्ट छपते रहे लेकिन दैनिक अखबारों में इसका चलन कम रहा। कलाकारों को पद्म पुरस्कार एकेडमी पुरस्कार मिलने और उनके जीने मरने की खबरें जब तब छपती रहीं बशर्ते वह एक सेलिब्रेटी हो। अन्यथा छोटे मोटे कलाकारों की खोज खबर मीडिया नहीं लेता। प्रिंट मीडिया में तो जब तब खबरें आ जाती हैं लेकिन टीवी चैनलों में उन्हें जगह नहीं मिलती। पंडित रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान, ज़ाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, बिरजू महाराज औऱ अमजद अली खान, सोनल मानसिंह, इब्राहम अल्का जी आदि को तो मीडिया दिखाता भी है लेकिन अन्य कलाकारों को जगह नहीं मिलती।

प्रेमचंद की अंतिम समय यात्रा को लेकर उठा विवाद भले ही सोशल मीडिया में छाया रहा पर प्रिंट और टीवी ने इसे लोक समचार के रूप में नहीं दिखाया। सितारा देवी, समता प्रसाद, किशन महाराज की जन्मशती गुजर जाती है मीडिया ध्यान नहीं देता। आखिर नयी पीढ़ी इस विरासत को कैसे जानेगी।

रामकुमार, गायतोंडे, सूजा, रजा, अम्बादास की जन्मशती को लेकर हिन्दी मीडिया में कोई चर्चा नहीं। हबीब तनवीर, मोहन राकेश। धर्मवीर भारती, इब्राहम अल्काजी, बादल सरकार तापस सेन वीरेंद्र नारायण जैसी हस्तियों को जैसा कवरेज मिलना चाहिए था वह हिन्दी मीडिया में उनकी जन्मशती वर्ष में नहीं मिला।

क्षेत्रीय मीडिया में साहित्य और संस्कृति की कुछ खबरें जरूर मिल जाती हैं पर राष्ट्रीय मीडिया में खबरें कहीं नहीं होती है या अगर होती भी है तो बीच के पन्नों पर कहीं कोने में दिखाई पड़ती है यानी हिन्दी पत्रकारिता के लिए संस्कृत कोई महत्त्वपूर्ण चीज नहीं है, टीवी के लिए तो और भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। दरअसल अब सब कुछ टीआरपी संचालित होने लगा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर अब प्रिंट मीडिया में भी दिखाई देने लगा है। प्रिंट मीडिया के चरित्र में भी अब बहुत बड़ा बदलाव आया है। वहाँ भी वैसी खबरें अधिक छपती हैं जो मध्यमवर्ग की मानसिकता और रुचियों को ध्यान में रख कर लिखी गयी हों। दरअसल मीडिया का टारगेट विज्ञापन पर अधिक है और विज्ञापन के लिए यह जरूरी है कि खबरें भी मध्यवर्ग के उपभोक्ताओं की संस्कृति को ध्यान में रखकर लिखी गयी हो। अब तो अखबारों के सम्पादकों में ही नहीं बल्कि नयी पीढ़ी के पत्रकारों में भी संस्कृति में दिलचस्पी नहीं रही। यह एक बड़ा संकट उतपन्न हो गया है। पत्रकारिता से जुड़े संस्थाओं में सांस्कृतिक पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बदलाव यह भी आया है कि संस्कृति भी एक इवेंट है साहित्य अब लिट् फेस्ट है। कारपोरेट के प्रवेश से संस्कृति की दुनिया बदली है गतिविधियाँ बढ़ी हैं।

लेकिन अखबारों में सांस्कृतिक पत्रकार कम हैं उनमें विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए अखबारों ने बाहर के लोगों से लिखवाये। अब मीडिया हाउस इसके लिए अलग से रिपोर्टर नहीं रखते। अखबारों से कला समीक्षा, पुस्तक समीक्षा, नृत्य, रंगमचं समीक्षा, संगीत समीक्षा के स्तम्भ गायब हो गये। आज सांस्कृतिक पत्रकारों का कोई संघ नहीं है। वे हाशिये पर हैं लेकिन डिजिटल पलटफॉर्म पर संस्कृति के लिए स्पेस पैदा हुआ है। कई लोग अच्छे ब्लॉग वेबसाइट पेज के जरिये अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें रेखांकित करने की जरूरत है। हिंदवी, समालोचन, जानकी पुल, शब्दांकन, सदानीरा, पहली बार, कबाड़खाना, मेरा रंग जैसे डिजीटल मंचों ने दस साल में बहुत बड़ा काम किया है। अब तो वायर प्रिंट जैसे न्यूज़ पोर्टल भी साहित्यिक समाचार रिपोर्ट दे रहे है। यह एक नया माध्यम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अब सांस्कृतिक पत्रकारिता का स्वरूप इस तरह बदलेगा।