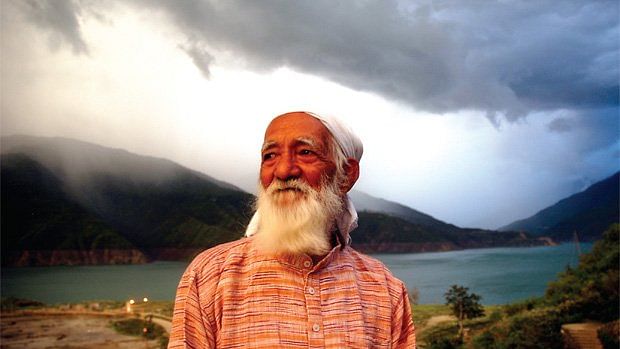

चिपको के रहनुमा : सुन्दरलाल बहुगुणा

आजाद भारत के असली सितारे – 24

चिपको आन्दोलन की शुरुआत उत्तराखण्ड (तत्कालीन उत्तर प्रदेश) के चमोली जिले में 1970 में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि में उसी वर्ष आयी अलकनंदा नदी की प्रलयकारी बाढ़ थी जिसकी तबाही ने उत्तराखण्ड के जनजीवन को बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया था। इस बाढ़ में अलकनंदा का जलस्तर 538 मीटर तक बढ़ चुका था। पर्यावरणविशेषज्ञों का मानना था कि अलकनंदा की इस बाढ़ का मुख्य कारण मानव जनित कृत्य ही हैं। बाढ़ को रोकने में जंगलों की प्रमुख भूमिका होती है। इसलिए जंगलों को बचाने के लिए पहाड़ के प्रबुद्ध नागरिकों ने कमर कस ली थी। इसी बीच 1972 में वन विभाग ने चमोली जिले में टेनिस रैकेट बनाने के लिए जंगल से 300 पेड़ काटने का ठेका इलाहाबाद स्थित साइमन कंपनी को दे दिया। क्षेत्र में इसका कड़ा विरोध हुआ और कांट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। फिर भी 1973 ई. में शासन ने जंगलों को काटकर अकूत राजस्व बटोरने की नीति बनाई।

जंगल कटने का सर्वाधिक असर महिलाओं पर पड़ा। उनके लिए घास और लकड़ी की कमी होने लगी। हिंसक जंगली जानवर गावों में आने लगे। धरती खिसकने व धँसने लगी। गाँव के लोगों और खासकर महिलाओं का विरोध जारी रहा। इसके बावजूद वन विभाग ने बड़ी चालाकी से जनवरी 1974 में पेड़ों की कटाई का फिर से ठेका दे दिया। गाँव वालों ने फिर से इसका विरोध किया। किन्तु इस बार ठेकेदार ने गाँव वालों से छल किया।

जनवरी का महीना था। रैंणी गाँव के वासियों को जब पता चला कि उनके इलाके से गुजरने वाली सड़क-निर्माण के लिए 2451 पेड़ों का छपान (काटने के लिए चुने गये पेड़) हुआ है तो पेड़ों को अपना भाई-बहन मानने वाले गाँववासियों में इससे हड़कंप मच गयी और वे हर परिस्थिति में इसे रोकने को कटिबद्ध हो गये। ठेकेदार को पेड़ काटने की हिम्मत नहीं हो रही थी।

23 मार्च 1974 के दिन रैंणी गाँव में कटान के आदेश के खिलाफ, गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ था। रैली में गौरा देवी, महिलाओं का नेतृत्व कर रही थीं। प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने की तारीख 26 मार्च तय की थी, जिसे लेने के लिए गाँववालों को चमोली जाना था।

दरअसल यह वन विभाग की एक सुनियोजित चाल थी। उनकी योजना थी कि 26 मार्च को चूँकि गाँव के सभी पुरुष चमोली में रहेंगे तो सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया जाएगा और इसी दौरान ठेकेदारों से कहा जाएगा कि ‘वे मजदूरों को लेकर चुपचाप रैंणी पहुँचें और कटाई शुरू कर दें। ‘

इस तरह नियत कार्यक्रम के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों के इशारे पर ठेकेदार मजदूरों को साथ लेकर देवदार के जंगलों को काटने निकल पड़े। उनकी इस हलचल को एक लड़की ने देख लिया। उसे ये सब कुछ असामान्य लगा। उसने दौड़कर यह खबर गौरा देवी को दिया। गौरा देवीने कार्यवाही में कोई विलंब नहीं किया। उस समय, गाँव में मौजूद 27 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकरवे भी जंगल की ओर चल पड़ीं। देखते ही देखते महिलाएँ मजदूरों के झुंड के पास पहुँच गयीं। उस समय मजदूर अपने लिए खाना बना रहे थे। गौरा देवी ने उनसे कहा, “भाइयों, ये जंगल हमारा मायका है। इससे हमें जड़ी-बूटी, सब्जी-फल और लकड़ी मिलती है। जंगल को काटोगे तो बाढ़ आएगी, हमारा सबकुछ बह जाएगा। , आप लोग खाना खा लो और फिर हमारे साथ चलो, जब हमारे मर्द लौटकर आ जाएँगे तो फैसला होगा। “

ठेकेदार और उनके साथ चल रहे वन विभाग के लोगों ने महिलाओं को धमकाया और गिरफ्तार करने की धमकी दी। लेकिन महिलाएँ अडिग थीं। ठेकेदार ने बंदूक निकालकर डराना चाहा तो गौरा देवी ने अपनी छाती तानकर गरजते हुए कहा, ‘लो मारो गोली और काट लो हमारा मायका’, इस पर सारे मजदूर सहम गये। गौरा देवी के इस अदम्य साहस और आह्वान पर सभी महिलाएँ पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गयीं और उन्होंने कहा, ‘इन पेड़ों के साथ हमें भी काट डालो। ‘

देखते ही देखते, काटने के लिए चिह्नितपेड़ों को पकड़कर महिलाएँ तैनात हो गयीं। ठेकेदार के आदमियों ने गौरा देवी को हटाने की हर कोशिश की लेकिन गौरा देवी ने आपा नहीं खोया और अपने विरोध पर अडिग रहीँ। आखिरकार थक-हारकर मजदूरों को लौटना पड़ा और इन महिलाओं का मायका कटने बच गया।

अगले दिन यह खबर चमोली मुख्यालय तक पहुंची। पेड़ों से चिपकने का ये नायाब तरीका अखबारों की सुर्खियां बन गयीं। इस आन्दोलन ने सरकार के साथ-साथ वन प्रेमियों का भी ध्यान आकर्षित किया। इस तरह अलकनंदा की घाटी में शुरू हुआ यह आन्दोलन धीरे धीरे अल्मोड़ा, नैनीताल आदि जिलों में दूर दूर तक में फैल गया।

मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित की। जाँच में पाया गया कि रैंणी के जंगलों के साथ ही अलकनंदा में बाईं ओर मिलने वाली समस्त नदियों, ऋषि गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, विरही और नंदाकिनी के जल ग्रहण क्षेत्रों और कुंवारी पर्वत के जंगलों की सुरक्षा पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत आवश्यक है।

पाँचवीं क्लास तक पढ़ी चमोली जिले की इस आदिवासी महिला को दुनिया भर में ‘चिपको वूमेन फ्रॉम इंडिया’ कहा जाने लगा। इस तरह चिपको आन्दोलन’ गौरा देवी के अदम्य साहस और सूझबूझ की कहानी है।

चिपको आन्दोलन’ का आप्तवाक्य है-

“क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार।

मिट्टी, पानी और बयार, जिन्दा रहने के आधार। “

धीरे-धीरे एक दशक के भीतर ही यह आन्दोलन समूचे उत्तराखण्ड में फैल गया। इसे आगे ले जाने में सुन्दरलाल बहुगुणा (जन्म-9.1.1927) और उनके सहयोगियों-चंडी प्रसाद भट्ट,गौरा देवी,गोविंद सिंह रावत, वासवानंद नौटियाल और हयात सिंहकी प्रमुख भूमिका थी। इस आन्दोलन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने बड़ी संख्य़ा में भाग लिया था। सुन्दरलाल बहुगुणा ने अपना पूरा जीवन चिपको आन्दोलन को समर्पित कर दिया

चिपको आन्दोलन से पहले 1730 ई. में जोधपुर के खेजड़ली गाँव में अमृतादेवी विश्वनोई के नेतृत्व में इसी तरह का एक आन्दोलन हो चुका था जिसमें जोधपुर के महाराजा के आदेश के विरुद्ध बिश्नोई समाज की महिलाएँ पेड़ से चिपक गयी थीं और उन्होंने पेड़ों को काटने से रोक दिया था किन्तु इस आन्दोलन में 630 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। चमोली के चिपको आन्दोलन को विश्वनोई समाज के इस आन्दोलन से अवश्य प्रेरणा मिली होगी।

सुन्दरलाल बहुगुणा का जन्म देवों की भूमि उत्तराखण्ड के सिल्यारा नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम अम्बादत्त बहुगुणा और माँ का नाम पूर्णा देवी था। अम्बादत्त बहुगुणा टिहरी रियासत के वन अधिकारी थे। सुन्दरलाल अपने माता पिता की छठीं संतान थे। उनसे बड़े तीन भाई और दो बहनें थीँ। बचपन से ही सुन्दरलाल बहुगुणा को पढ़ने- लिखने का खूब शौक था किन्तु संयोग से बचपन में ही वे श्रीदेव सुमन के सम्पर्क में आ गये। श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत की राजशाही के विरुद्ध विद्रोह करने वाले भारत के अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। श्रीदेव सुमन को जब गिरफ्तार किया गया तब टिहरी जेल से उनका एक वक्तव्य राष्ट्रीय दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ और ‘वीर अर्जुन’ में छपा। टिहरी की जेल से दिल्ली तक यह वक्तव्य पहुचाने में मुख्य भूमिका सुन्दरलाल बहुगुणा की थी। उन्हें इसके लिए जेल की सजा भी हुई। प्रधानाध्यापक के आग्रह पर पुलिस की निगरानी में उन्होंने उस वर्ष परीक्षा दी थी और उसके बाद उन्हें नरेन्द्रनगर जेल भेज दिया गया जहाँ उन्हें कठोर यातनाएं दी गयी। वहाँ से वे गुप-चुप तरीके से लाहौर भाग गये।

लाहौर में सुन्दरलाल बहुगुणा ने सनातन धर्म कॉलेज से बी.ए. की पढ़ाई की। लाहौर में टिहरी गढ़वाल के रहने वाले लोगों ने ‘प्रजामंडल’ की एक शाखा बनाई थी जिसमें सुन्दरलाल बहुगुणा ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। इस बीच टिहरी से भागे सुन्दरलाल बहुगुणा के लाहौर होने की खबर पुलिस तक पहुँच गयी और लाहौर में खोज शुरू हुई। इससे बचने के लिये सुंदरलाल बहुगुणा ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया और लाहौर से दो सौ किमी दूर स्थित एक गाँव लायपुर में सरदार मान सिंह के नाम से रहने लगे। यहाँ अपनी आजीविका के लिये वे सरदार घुला सिंह के तीन बेटे और दो बेटियों को पढ़ाने लगे। 1947 में लाहौर से बी.ए. की परीक्षा पासकर सुन्दरलाल बहुगुणा टिहरी वापस लौट आये।

समाज सेवा उनका स्वभाव था। सन 1949 में वे मीराबेन तथा ठक्कर बाप्पा के सम्पर्क में आए। वे गाँधी जी के पक्के अनुयायी बन गये। उन दिनों राजनीति में भी उनकी गहरी रुचि थी, किन्तु 1956 में शादी के बाद वे राजनीति से दूर हो गये और गाँव में रहते हुए सामाजिक कार्यों से अपने को पूरी तरह जोड़ दिया। उनकी पत्नी विमला, सरला बहन की सबसे प्रिय शिष्या थी और वे स्वयं मीराबेन के शिष्य थे। दोनों ने मिलकर बालगंगा नदी के किनारे सिल्यारा गाँव में अपने लिये झोंपड़ी बनाई और वहीँ बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सुन्दरलाल बहुगुणा लड़कों को पढ़ाते और उनकी पत्नी विमला नौटियाल लड़कियों को पढ़ातीं। दोनों के प्रयास से यहीं ‘’पर्वतीय नवजीवन मण्डल’ की नीव पड़ी। बाद में सरला बहन की सलाह पर ही यह नवजीवन मंडल ‘नवजीवन आश्रम’ में बदल गया। यह संगठन स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने लगा। वे दलित समुदाय के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए काम करने लगे और उनके लिए उन्होंने टिहरी में ‘ठक्कर बाप्पा होस्टल’ की स्थापना की। उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन छेड़ा और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए उन्होंने सोलह दिन तक अनशन किया।

1960 के बाद उन्होंने अपना ध्यान पेड़ों की रक्षा पर केन्द्रित किया। चिपको आन्दोलन के कारण वे विश्वभर में ‘वृक्षमित्र’ के नाम से प्रसिद्ध हो गये। चिपको आन्दोलन की मान्यता है कि वनों का संरक्षण और संवर्धन केवल कानून बनाकर या प्रतिबंधात्मक आदेशों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वनों के पतन के लिए वन प्रबन्धन सम्बन्धी नीतियाँ ही दोषपूर्ण हैं। एक ओर सरकारी संरक्षण में वन की उपजों को ऊँची कीमत पर बेचा जाता है तो दूसरी तरफ वनों में रहने वाले लोगों की जलाऊ लकड़ी, चारा पत्ती जैसी आवश्यकताएँ जो कानून से उन्हें प्राप्त है, आज की सरकारी नीतियों द्वारा छीन ली गयी हैं

चिपको आन्दोलन ने ग्रामीण महिलाओं में न केवल पर्यावरण संरक्षण की चेतना विकसित की है बल्कि व्यवस्था में भागीदारी के लिए नेतृत्व का विकास भी किया है। अब वन पंचायतों पर महिलाओं का भी कब्जा होने लगा है। आज के वनों के संरक्षण में सबसे अगली कतार में महिलाएँ स्वत: स्फूर्त रूप में खड़ी हैं।

चिपको आन्दोलन प्रारम्भ में त्वरित आर्थिक लाभ का विरोध करने का एक सामान्य आन्दोलन था किन्तु बाद में यह पर्यावरण सुरक्षा तथा स्थाई अर्थव्यवस्था का एक अभिनव आन्दोलन बन गया। चिपको आन्दोलन से पूर्व वनों का महत्व मुख्य रूप से वाणिज्यिक था। व्यापारिक दृष्टि से ही वनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता था। चिपको आन्दोलनकारियों द्वारा वनों के पर्यावरणीय महत्व की जानकारी सामान्य जन तक पहुँचाई जाने लगी। इस आन्दोलन की धारणा के अनुसार वनों की पर्यावरणीय उपज है, ईंधन, चारा, खाद, फल और रेशा। इसके अतिरिक्त मिट्टी तथा जल वनों की दो अन्य प्रमुख पर्यावरणीय उपज हैं जो मनुष्य के जिन्दा रहने का आधार हैं। इस तरह यह आन्दोलन वनों की अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आन्दोलन था।

चिपको आन्दोलन की मान्यता है कि वनों के संरक्षण के लिए लोकशिक्षण को आधार बनाया जाना चाहिए जिससे और अधिक व्यापक स्तर पर जनमानस को जागरूक किया जा सके। इस प्रकार, चिपको आन्दोलन में पेड़ों की रक्षा के साथ- साथ, वन संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग, समुचित संरक्षण और वृक्षारोपण आदि को भी शामिल किया गया। यह आन्दोलन अब केवल पेड़ों से चिपकने तथा उनको बचाने का ही आन्दोलन नहीं है अपितु यह एक ऐसा आन्दोलन बन गया है जो वनों की स्थिति के प्रति जागृति पैदा करने, संपूर्ण वन-प्रबन्ध को एक स्वरूप प्रदान करने और जंगलों एवं वनवासियों की समृद्धि के साथ ही धरती की समृद्धि के प्रति चेतना प्रदान करने वाला आन्दोलन है।

चिपको आन्दोलन यह संदेश देता है कि वनों से हमारा गहरा रिश्ता है। वन हमारे वर्तमान और भविष्य के संरक्षक हैं। यदि वनों का अस्तित्व नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। मनुष्य का यह अधिकार है कि वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करे लेकिन निर्ममता के साथ नहीं। प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने की कीमत परनहीं। चिपको आन्दोलन के निरंतर प्रयास के कारण संपूर्ण देश में अब लोग यह समझने और स्वीकार करने लगे हैं कि अगर उन्हें अपनी खोई हुई खुशहाली को फिर से लौटाना है तो उसके लिए उन्हें वनरहित भूमि को पुनः हरियाली से ढकना होगा। इस आन्दोलन का संदेश अब देश की सीमा से बाहर फैल चुका है।

उत्तर प्रदेश (वर्तमान उत्तराखण्ड) में इस आन्दोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की, जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। इस तरह इस आन्दोलन की मुख्य उपलब्धि यह है कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। धीरे-धीरे यह आन्दोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैला गया।

सुंदरलाल बहुगुणा ने 1981 से 1983 के बीच पर्यावरण को बचाने का संदेश लेकर, चंबा के लंगेरा गाँव से हिमालयी क्षेत्र में करीब 5000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। यह यात्रा 1983 में विश्वस्तर पर सुर्खियों में रही। उन्होंने यात्रा के दौरान गाँवों का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया।

बहुगुणा ने टिहरी बाँध के खिलाफ आन्दोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि 100 मेगावाट से अधिक क्षमता का बाँध नहीं बनना चाहिए। वे जगह-जगह जो जलधाराएँ हैं, उन पर छोटी-छोटी बिजली परियोजनाएँ बनाये जाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि इससे सिर्फ धनी किसानों को फायदा होगा और टिहरी के जंगल बर्बाद हो जाएँगे। उन्होंने कहा कि भले ही बाँध भूकम्प का सामना कर ले लेकिन वहाँ की पहाड़ियाँ नहीं कर पाएँगी। उन्होंने आगाह किया कि पहले से ही पहाड़ियों में दरारें पड़ गयी हैं। अगर बाँध टूटा तो 12 घंटे के अंदर बुलंदशहर तक का इलाका उसमें डूब जाएगा। उन्होंने इसके लिए कई बार भूख हड़ताल की। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी.वी.नरसिम्हा राव के शासनकाल में उन्होंने डेढ़ महीने तक भूख हड़ताल की थी। सालों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद 2004 में बाँध पर फिर से काम शुरू किया गया। उनकी भविष्यवाणी का असर अब दिखने लगा है।

आजकल नदियों को आपस में जोड़कर पानी की समस्या के हल का सुक्षाव दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव से सुन्दरलाल बहुगुणा सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में नदियों को आपस में जोड़ना अप्राकृतिक है। इसे वे मनुष्य के स्वार्थ की पराकाष्ठा कहते है। नदियों को जोड़ने से लगभग एक करोड़ लोग विस्थापित होंगे। विकास के नाम पर हो रहे नये प्रयोगों से आम इन्सान वैसे ही अत्यधिक परेशान हैं। पश्चिम इस समस्या को भुगत रहा है। अब वह इस मानव विरोधी विकास को हम पर थोप रहा है।

इसी तरह बाँधों के बारे में वे कहते हैं कि बाँध पानी की समस्या का हल नहीं है। बाँध का पानी मृत पानी है और नदियों का पानी जिन्दा पानी है। गाँधी जी ने भी बड़े बाँधों के विचार को नकार दिया था। बड़े बाँध तबाही के मंजर हैं। टिहरी बाँध से एक लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। विस्थापन सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी है। विस्थापित मनुष्य का मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कभी भी नहीं हो सकता।

बहुगुणा संभावनाव्यक्त करते हैं कि अगला विश्वयुद्ध पानी को लेकर होगा। भूस्तर से जल दूर होता जा रहा है। उनके अनुसार आजकल भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के नाम पर विकास की जो आँधी चल रही है यह भोगवादी सभ्यता हमें विनाश की ओर ले जा रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हमारे प्राकृतिक संसाधनों का सिर्फ दोहन कर रही हैं। आज धरती माँ को हम प्यार की नजरों से नहीं, अपितु कसाई की भाँति देखते हैं किन्तु जो समाज प्रकृति को माँ के समान देखेगा वही बचेगा।

बहुगुणा के अनुसार, “अमेरिका बड़ी शक्ति है जो पूरी दुनिया पर छाना चाहता है। इसलिए भय व खतरा उत्पन्न करके अपना हथियार गरीब देशों में बेचना चाहता है। भारत को कहता है कि पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है, कभी भी हमला कर सकता है इसलिए हथियार खरीदो। …. व्यापारिक हितों से यूरोपियन देशों ने महासंघ बना लिया। परमाणु ऊर्जा से पर्यावरण का विनाश ही होगा। भारत तो भाग्यशाली देश रहा है। सूर्य यहाँ रोज उगता है। इसलिए ऊर्जा संकट के लिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलशक्ति ऊर्जा, मनुष्य ऊर्जा और पशु ऊर्जा से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हाँ इन स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा विकेंद्रित होनी चाहिए, जिससे इसका लाभ आम व्यक्ति को भी मिल सके। “ (अमित कुमार विश्वास द्वारा लिए गये एक साक्षात्कार से, हिन्दी समय डाट काम )

उन्होंने कहा है, “वर्तमान दौर में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण के नाम पर जो विकास की आंधी चली है, यह मनुष्य को खतरनाक मोड़ पर ले जा रही है। आज का विकास प्रकृति के शोषण पर टिका है जिसमें गरीब, आदिवासी को प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल किए जाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। भोगवादी सभ्यता ने हम सभी को बाजार में खड़ा कर दिया है। “(https://www.amarujala.com/channels/downloads)

बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की ‘फ्रेंड ऑफ नेचर’ नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इन्हें और भी अनेक पुरस्कार मिले। 1981 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया जिसे उन्होंने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है, मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ।

चिपको आन्दोलन ने इको-सोशलिज्म और इको-फेमिनिज्म जैसे शब्दों को गढ़ा और इन्हें अंतरराष्ट्रीय बनाया। चिपको आन्दोलन की 45 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर गूगल ने डूडल बनाया जिसमें जंगल के एक एक बड़े पेड़ को घेरकर चार औरतें खड़ी हैं और आस पास जंगली जानवर दिखाई दे रहे है। ‘अमर उजाला’ (देहरादून) के 18 दिसम्बर 2020 के अंक में प्रकाशित खबर के अनुसार उन्होंने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आन्दोलन का समर्थन किया है।

.