दो शताब्दी, हिन्दी पत्रकारिता की

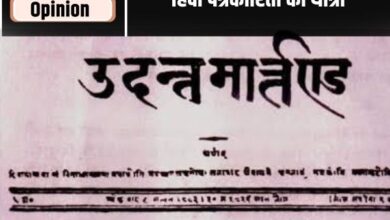

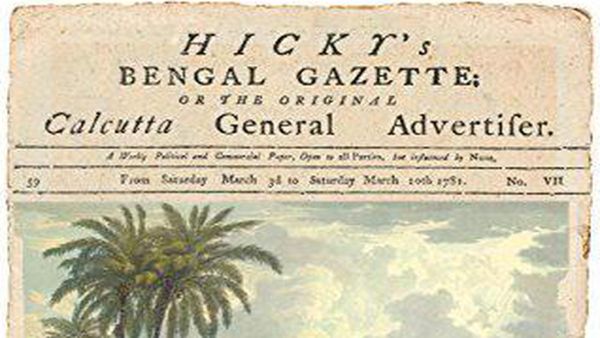

हमारे देश में हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ वर्ष पूरे हो गये। यद्यपि देश में पत्रकारिता और हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत में समय का अंतराल अधिक नहीं है। 30 मई,1826 में हिन्दी के पहले अखबार ‘उदंत मार्तंड ‘ प्रकाशन चालू हुआ। उससे मात्र 46 साल पहले कलकत्ता से एक अँग्रेज जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने अँग्रेजी के पहले अखबार बंगाल गजट या “केलकटा जनरल एडवर्टाइज़र” के प्रकाशन से भारत में पत्रकारिता की नींव रखी।बंगाल गजट का प्रकाशन दो वर्ष बाद ही बंद हो गया। बंगाल गजट के बाद बेंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड आदि कई अखबार शुरू हुए और बंगाल गजट की ही तरह कुछ समय चलने के बाद वे भी बंद हो गये।

देश में पत्रकारिता के इतिहास में कोलकाता का महत्त्वपूर्ण स्थान है। देश का पहला अँग्रेजी और हिन्दी का पहला अखबार ‘उदंत मार्तंड’ दोनों का प्रकाशन कोलकाता से ही हुआ था क्योंकि उन दिनों कोलकाता शैक्षिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र हुआ करता था।

हर नये काम के पीछे नयी सोच होती है। उदंत मार्तंड के पीछे भी इसको शुरू करने वाले युगल किशोर शुक्ल की नयी सोच थी कि अँग्रेजी अखबार से हिंदुस्तानियों का भला न होगा। एक नयी सोच के साथ शुरु हुए उदंत मार्तंड की भी आर्थिक और अन्य कारणों से कुछ ही समय पश्चात अकाल मृत्यु हुई। उदंत मार्तंड बंद हुआ लेकिन उससे शुरू हुई हिन्दी पत्रकारिता की यात्रा न कहीं रुकी न ठहरी। उदंत मार्तंड ने जो मशाल जलाई वह अनेकों तूफानों के बावजूद आज तक जल रही है।

हिन्दी की पत्रकारिता में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके पीछे प्रमुख कारणों में बिहार की धरती से बड़े-बड़े लेखकों, कवियों और बुध्दिजीवियों का होना, बिहार से आजादी की लड़ाई में बड़े-बड़े नेताओं का योगदान होना। इन नेताओं का प्रभाव बिहार की पत्रकारिता पर भी पडा। 1826 में हिन्दी का पहला अखबार निकलने के फिर से 46 साल बाद 1872 में बिहार में हिन्दी का पहला अखबार ‘बिहार बंधु’ प्रकाशित हुआ उसका भी प्रकाशन बिहार के लिए कलकत्ता से किया गया। प्रसिद्ध एडवोकेट गुरू प्रसाद सेन ने ‘बिहार हेराल्ड ‘ नाम से अखबार शुरू किया। 1884 से 1912 तक बिहार की पत्रकारिता बिहारी अस्मिता, हित और बिहार की पहचान के लिए संघर्ष करती रही। सच्चिदानंद सिन्हा इस संघर्ष के अगुआ थे। सच्चिदानंद सिन्हा ने साथियों, जिनमें महेश नारायण, शालिग्राम सिंह, महावीर सहाय, नंदकिशोर लाल और विश्वेश्वर सिंह प्रमुख थे, के सहयोग से 1884 में ‘बिहार टाइम्स’ नाम से साप्ताहिक का प्रकाशन शुरु किया। बाद में इसका नाम ‘बिहारी’ कर दिया गया।

‘बिहारी’ अखबार ने बिहार को बंगाल से पृथक राज्य बनाने में महती भूमिका अदा की। यह अखबार बिहारी लोगों को यह बात समझाने में कामयाब रहा कि बंगाल के साथ रहते हुए बिहार के लोगों का भला नहीं हो सकता। इस तरह 1912 में बंगाल से अलग बिहार राज्य बना। बिहार के राज्य बन जाने के बाद बिहार की पत्रकारिता की प्राथमिकताएँ भी बदली। उस समय तक ‘बिहारी’ बंद हो चुका लेकिन जन चेतना की मशाल बुझी नहीं थी।

उल्लेखनीय है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गाँधीजी ने पहला जन आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण जिले में ही नील की खेती करने वाले किसानों के दमन के विरोध में ही किया था। उसी समय सैयद हैदर हुसैन के सम्पादन में तीखे तेवरों वाले अँग्रेजी अखबार ‘सर्च लाइट’ का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ‘सर्चलाइट’ को भी अँग्रेजी हुकुमत की खिलाफत के कारण सरकार ने निशाना बनाया और सम्पादक को जेल में डाल दिया गया। 1921 में मौलाना मज़हरूल हक नें ‘मदरलैंड’ नाम का साप्ताहिक अखबार निकाला। 1931 में दरभंगा महाराज ने ‘इंडियन नेशन’ नाम का अँग्रेजी दैनिक निकाला। हिन्दी अखबार ‘आर्यावर्त’ और ‘प्रदीप’ भी बहुत लोकप्रिय हुए।

सन् 1900 से 1947 तक भारत में हिन्दी, अँग्रेजी के अलावा अन्य भाषायी पत्र-पत्रिकाओं ने भी आजादी के लिए सामाजिक चेतना जगाने में योगदान किया। इनका यहां उल्लेख न करना भाषाई पत्रकारिता के प्रति अन्याय होगा।बांग्ला की ‘आनंद बाजार पत्रिका,’ मराठी में लोकमान्य तिलक के ‘मराठा’ और ‘केसरी’ के अलावा ‘लोकमत’, तमिल में ‘डेली थंथी’,मलयालम में ‘मलाला मनोरमा’ और ‘मातृभूमि’ इनके अलावा गुजराती और तेलगु की पत्र-पत्रिकाएँ भी थीं।

लोकमान्य तिलक को तो ‘केसरी’ में 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र द्वारा अँग्रेज जज किंग्सफोर्ड के काफिले पर किये बम विस्फोट के समर्थन में लिखे सम्पादकीय के कारण ब्रिटिश सरकार ने छ: साल की सजा सुनाई और उन्हें मांडले (म्यांमार) जेल भेज दिया। 1908 से 1914 तक मांडले जेल में कारावास के समय ही तिलक ने अपने प्रख्यात ग्रंथ ‘गीता रहस्य’ की रचना की।

गाँधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, नेहरू, बाबा साहेब आंबेडकर, मदनमोहन मालवीय, भगतसिंह जैसे आला दर्जे के नेताओं ने अखबारों का सम्पादन किया, लेख लिखकर सरकारी नीतियों की आलोचना की। सन् 1900 से प्रकाशित “सरस्वती” एक लोकप्रिय पत्रिका थी जिसका प्रकाशन किसी हिन्दीभाषी ने नहीं वरन एक बंगाली बाबू चिंतामणि घोष ने किया था। कालांतर में सन् 1903 से इसके सम्पादन की जिम्मेदारी महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास आ गयी। अभ्युदय, सत्याग्रह समाचार, क्रान्तिवीर, नया हिंदुस्तान, प्रताप और शंखनाद जैसे कई छोटे,बड़े अखबार अँग्रेजी शासन के खिलाफ शंखनाद करते रहे।

सरकार के सामने नतमस्तक रहने वाले और झुकने को कहने पर सरकार के चरणों में लेट जाने वाले चरणदास पत्रकारों को जानना चाहिए कि उनके पुरखों ने अँग्रेज सरकार के सामने झुकने की बजाय जेल जाना और तरह-तरह के अत्याचार सहना मंजूर किया। अँग्रेज सरकार के दमन और प्रेस के खिलाफ लागू किए कानूनों के ज़िक्र के बिना पत्रकारिता की यह दास्तान मुकम्मल नहीं होगी।

ऊपर हम बता ही चुके हैं कि सरकार किसी की भी हो, आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। 1799, 1818 और 1823 में देश में औपनिवेशिक प्रशासन ने प्रेस की आजादी के खिलाफ सेंसरशिप के कई कानून लागू किये। 1835 में प्रेस एक्ट लागू हुआ जो मेटकाफ एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून ने प्रेस सम्बन्धी सरकार की नीति को थोड़ा नरम किया।

यह थोड़ा सा नरम रुख भी 1857 की क्रान्ति से पहले तक ही चला। अब तक हिंदुस्तान में लगभग पांव जमा चुकी ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिए 1857 की क्रान्ति जोर का झटका थी। क्रान्ति से हिल चुके और आतंकित कम्पनी प्रशासन ने फौरन उसी वर्ष लाइसेंसिंग एक्ट लागू कर दिया। इस कानून से कम्पनी प्रशासन को किसी भी प्रकार की मुद्रित सामग्री की छपाई और वितरण को रोकने के अधिकार प्राप्त हो गये।

अँग्रेजी सरकार प्रेस विरोधी काले कानूनों के जरिए किसी भी पत्रिका पर जब चाहे तब प्रतिबन्ध और जुर्माना लगा देती थी। सरकार के खिलाफ सामग्री को आपत्तिजनक बताकर पत्रिकाओं और अखबारों को जब्त कर लिया जाता था। लेखकों और सम्पादकों को जेल में डाल दिया जाता था। पत्रिकाओं और अखबारों को पुन: शुरु करने के लिए भारी रकम जुर्माने के तौर पर जमा करनी पडती थी। बावजूद इसके सम्पादकों के तेवर नर्म होने की बजाय तीखे होते जाते। अँग्रेजी हुकुमत एक तरफ क्रान्तिकारी पत्र-पत्रिकाओं को जब्त करती रही तो दूसरी तरफ इनके सम्पादक निर्भीकता से इन्हें निकालते रहे।

देश आजाद होने के बाद पत्रकारिता पर से भी प्रतिबन्ध हटे। नेहरू स्वयं अच्छे लेखक थे इसलिए लेखकों और अखबारों की स्वतन्त्रता का मोल जानते थे और लोकतन्त्र में मिली अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सम्मान करते थे। उनके प्रधानमन्त्री रहते अखबारों में उनकी तीखी आलोचनाएँ छपती रहीं। उस दौर के लोकप्रिय कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण के नेहरू का उपहास करते कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा करते थे। इंदिरा गाँधी तक आते-आते प्रेस की आजादी कम होती गयी और आपातकाल में अखबारों की आजादी पर प्रतिबन्ध लग गये। बाद की सरकारों में नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की सरकारों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लागू कर अखबार के अलावा आम आदमी की सूचनाओं तक पहुंच सुगम कर दी। यह एक महत्त्वपूर्ण लोकतांत्रिक कदम था। अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर भी प्रतिबन्ध लगभग समाप्त से थे। उसी का भरपूर लाभ उठाकर भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ आक्रामक प्रचार अभियान से सत्ता हासिल की।

सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा सरकार ने स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं को नष्ट किया जिसके फलस्वरूप पिछले ग्यारह वर्षों में प्रिंट और इलेक्ट्रानिक दोनों मीडिया न रहकर सरकार के सामने दुम हिलाने वाले डाॅगी मीडिया बन गये हैं। लेकिन अपवाद अभी भी हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पत्रकारिता धर्म का पालन कर रहे हैं। कहते हैं न काली रात को भी सितारे अपनी चमक से पूरी काली होने से रोके रखते हैं।