हिन्दी सिनेमा में तृतीयलिंगी – पुखराज जाँगिड़

- पुखराज जाँगिड़

“माननीय कलक्टर साहब, अभी भारतवर्ष में कोनों सोचने का बखत आ गया है कि हम हिजड़े भी इंसान होते हैं, इंसान, कोनों अजूबा नहीं। पुराणकाल का इतिहास उठाके देख लें, हम किन्नरों ने मेहनत मशक्कत करके समाज में अपना नाम कमाया है पर आज आपके राज में हम पर चारों तरफ से अत्याचार हो रहा है हुजूर! आज तो जानत हैं – हम सज्जनपुर से खड़ी हो रही हैं, लेकिन ये रामसिंह, उसका चाचा रामखिलावन और मामा रामसखा हमको बहुत धमकाए रहे हैं हुजूर – ऐसे जैसे हम कोनों रावण हों – कहते हैं – “अबे साले तू जन्मजात हिजड़ा है हिजड़ा, तुम लोगों को चुनाव में चुनाव में खड़े होने का कोनों हक नहीं है।” ये काहे है हुजूर? क्या हमारा दिल नहीं धड़कता? हमें कोई दुख तकलीफ नहीं होती? हमारी आँखों से आँसू नहीं गिरते हैं? फिर काहे सब हमसे इतनी नफरत करत है? अरे हम भी उसी परमात्मा की देन हैं, जिसके सब हैं। तुरंत हमारी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए हुजूर ताकि चुनाव आसानी से हो सके। आपकी और सबकी – मुन्नीबाई मुखन्नी।”

यह भारतीय लोकतंत्र (डेमोक्रेसी) में यकीन रखनेवाली श्याम बेनेगल निर्देशित ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ (2008) की तृतीयलिंगी मुन्नीबाई की वह चिट्ठी है, जिसे वह अपने सज्जनपुर के जिलाधीश और मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखती है। यह चिट्ठी तृतीयलिंगी की सामाजिक अवस्थिति, स्वाभिमान और नवाचार की अदम्य चाह और संकटों को दर्शाती है। यह चिट्ठी लोकप्रिय हिन्दी सिनेमा के एक दुर्लभ और तृतीयलिंगीसंवेदी हिस्से को सामने लाती है। यह हमें सौ बरस के हिन्दी सिनेमा में तृतीयलिंगी की उपस्थिति को खंगालने के लिए प्रेरित करती है। यह पड़ताल खासी दिलचस्प इसलिए भी हो जाती है क्योंकि एक तो विविध अन्य कला-माध्यमों की तरह सिनेमा में (विशेष रूप से हिन्दी सिनेमा में) भी तृतीयलिंगी की पहचान प्रायः हास्यास्पद और भयावह चरित्रों के रूप में गढ़ दी गई है। दूसरे, अक्सर तृतीयलिंगीयता को समलैंगिकता से जोड़कर देखा जाता है, जो सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। इस चूक के कारण हिन्दी में तृतीयलिंगी फिल्मों के नाम पर समलैंगिकता से जुड़ी फिल्मों के नाम गिनाए जाते हैं, जबकि दोनों की प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न है, एक जैविक है तो दूसरी परिस्थितिजन्य।

आमतौर पर लोगों को ये सवाल परेशान करता है कि सौ बरस का हिन्दी सिनेमा दर्जनभर अच्छी तृतीयलिंग संवेदी फिल्में क्यों नहीं दे पाया? इसपर बात करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सिनेमा कलात्मक उत्पाद होने के साथ-साथ खर्चीला पूँजीवादी औद्योगिक उत्पाद भी है। इसलिए उसमें सृजनात्मक पहलुओं के साथ-साथ व्यावसायिक हितों का ध्यान रखना पड़ता है। भारतीय राजनीति में शबनम मौसी के उभार के बाद जब यह तृतीयलिंगी विषय बाजार की माँग बना तो क्रमशः (अच्छी और बुरी) कई फिल्में आई।

यों तो 3 मई 1913 को प्रदर्शित भारतीय सिनेमा की दूसरी ही फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ (जिसका निर्माण व निर्देशन दादासाहब धुण्डीराज गोविंद फालके ने किया था) में रानी तारामती का किरदार एक पुरुष अन्ना हरि सालुंके ने निभाया था। इन्हीं अन्ना हरि सालुंके ने आगे चलकर ‘लंका दहन’ फिल्म में नायक और नायिका दोनों का किरदार सफलतापूर्वक निभाया। ऊपरी तौर पर उनका ये चरित्र तृतीयलिंगी लग सकता है पर असल में ऐसा है नहीं। यह उनकी अभिनय-क्षमता ही थी कि जिसके चलते दर्शकों का ध्यान कलाकार की लैंगिकता की ओर नहीं गया। यह फिल्म आगामी तृतीयलिंगी सिनेमा की संभावना बन सकती थी पर ऐसा हुआ नहीं और पहली तृतीयलिंगी चरित्र वाली फिल्म बनने में छह दशक लग गए।

बहरहाल, हिन्दी सिनेमा में तृतीयलिंगी की पहली उपस्थिति की ओर ध्यान दें तो सबसे पहले हमारा ध्यान ए. भीमसिंह निर्देशित ‘नया दिन नयी रात’ (7 मई 1974) की ओर जाता है। यह फिल्म ए.पी. नागराजन निर्देशित तमिल फिल्म ‘नवरात्रि’ (1964) की हिन्दी रिमेक थी। ‘नया दिन नयी रात’ को संजीव कुमार अभिनित नौ भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। इन नौ चरित्रों में एक तृतीयलिंगी फूलकंवर और उनकी नाट्यमंडली है। फिल्म में फूलकंवर और उनकी तृतीयलिंगी नाट्यमंडली मूलतः हास्यदृश्यों की सृजना के लिए हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है, वह समाज के साथ तृतीयलिंगी का सम्बन्ध है। लालची ठेकेदार का तृतीयलिंगी फूलकंवर के साथ पूर्णतः पेशेवराना रिश्ता है। ‘जुआरी की बीवी’ के मंचन के लिए उसने फूलकंवर को अग्रिमभुगतान किया है। सारे टिकट बिक चुके हैं पर ऐनवक्त नाटक की प्रमुख अदाकारा अस्वस्थ हो जाती है। अब फूलकंवर के लिए मंचन संभव नहीं है, लेकिन ठेकेदार कुछ सुनना नहीं चाहता, वह विशुद्ध सेठ है कलाप्रेमी नहीं। सहृदय दर्शकों को वह ‘गंवार’ और ‘उपभोक्ता’ मात्र समझता है। मंचन न होने की स्थिति में वह मारपीट की धमकी देता है। संयोग से फिल्म की मुख्य-नायिका उन्हें बेहोशी की हालत में मिलती है, वे लोग उसकी सेवा करते हैं और बदले में वह उन्हें उनके संकट से मुक्ति दिलाती है। तृतीयलिंगियों का “दीदी, जाने से पहले हमे सबको राखी बाँधकर जाना” सरीखी स्नेहिल आग्रह के कारण दोनों (स्त्रीलिंग और तृतीयलिंग) में बहनापा स्थापित हो जाता है। यह बहनापा नायिका को ठेकेदार की बुरी नियत और उसके गुर्गों के सामूहिक हमले से बचाता है। तृतीयलिंगी समुदाय का मानवीयता इस फिल्म का सर्वाधिक सशक्त पहलू है। नाट्यमंचन के दौरान फूलकंवर नाटक के बहाने हास्यपरक अंदाज में जिस तल्खी से बीमारू समाज की चीरफाड़ करता है, उससे समाज की नब्ज पर उसकी पकड़ दृष्टिगत होती है। इस फिल्म ने तृतीयलिंगी चरित्रों के लिए जो जमीन तैयार की है, आगामी फिल्में उसका लाभ उठाने में असमर्थ रही और वे उनके स्टीरियोटाइप चित्रण तक सीमित रही।

‘नया दिन नयी रात’ के लगभग दो दशक बाद महेश भट्ट निर्देशित ‘सड़क’ (3 दिसंबर 1991) आती है। यह उस दौर की फिल्म है, जब तृतीयलिंगी को मतदान तक का अधिकार मयस्सर न था (मताधिकार उन्हें सन् 1994 में मिला) और वे स्त्री या पुरूष के रूप में मतदान के लिए बाध्य थे। ‘सड़क’ का केंद्रीय चरित्र महारानी एक तृतीयलिंगी है। एक ऐसी नकारात्मक तृतीयलिंगी, जिसकी बादशाहत सभी स्वीकारते हैं। द्विलिंगी समाज द्वारा ठुकराई महारानी, आतंक के दम पर द्विलिंगी समाज पर अपना दबदबा कायम करना चाहती है, करती है। महेश भट्ट की फिल्में यथार्थ जीवन से खाद-पानी पाती हैं। उनकी दिलचस्पी प्रायः नये और चौंकानेवाले विषयों में रही है। शबनम मौसी का उभार उस समय सर्वथा नया और चौंकानेवाला विषय था, जिसे उन्होंने हाथोंहाथ लिया और हमें ‘सड़क’ सरीखी दूरगामी प्रभाव वाली फिल्म दी। इसने जो आधार निर्मित किया, उसका सर्वोत्कृष्ट रूप ‘तमन्ना’ के रूप में सामने आया।

‘सड़क’ लोगों का ध्यान खींचने में इसलिए भी सफल रही क्योंकि इसका खलनायक स्टीरियोटाइप नहीं था। महारानी किसी का यौनशोषण नहीं कर सकती पर स्त्रियाँ उससे खौफजदा हैं, क्योंकि वह चकलाघर चलाती है। वह ‘रोने-धोने’ में विश्वास नहीं करती पर ‘नामर्द’ और ‘हिजड़ा’ सरीखे शब्द उसे भीतर-ही-भीतर रूलाते हैं, जैसा कि वह कहती है – “लोगों ने मुझे नामर्द कहा, हिजड़ा कहा! लेकिन मैं इस सच को कभी नहीं बदल पायी कि मैं हिजड़ा हूँ।” वह लिंग-अक्षम है पर लिंग-सक्षम मर्दों की ऐसी-तैसी करती है, लेकिन “यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का राजा, और नाम, महारानी…” सरीखे संवादों से उसकी मानसिक उठाउठक को समझा जा सकता है।

अमोल पालेकर निर्देशित ‘दायरा : द स्क्वायर सर्कल’ (12 सितम्बर 1996) तृतीयलिंगी जीवन पर आधारित दूसरी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण फिल्म है। पहली बार यह फिल्म टोंरटो फिल्मोत्सव 1996 में प्रदर्शित हुई। उस समय ‘टाइम मैगजीन’ ने इसे 1996 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में एक बताते हुए इसके पृष्ठभूमि संगीत की तारीफ की थी। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का विशेष ज्यूरी सम्मान मिला और तृतीयलिंगी के रूप में निर्मल पाण्डेय के अभिनय को सभी ने सराहा। फिल्म का मूल द्वंद्व दो जीवदृष्टियों का टकराव है। एक ओर रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मर्दवादी अहम् है तो दूसरी ओर मनुष्यता में यकीन रखने वाला तृतीयलिंगी स्वाभिमान।

सन् 1975 की मुंबई माहिम की सत्यघटना पर आधारित महेश भट्ट निर्देशित ‘तमन्ना’ (7 मार्च 1997) तृतीयलिंगी जीवन पर आधारित सर्वश्रेष्ट फिल्म है, जो यह बताती है कि क्यों तृतीयलिंगी को भारतीय समाज या संस्कृति से अलग करके देखा जाता है! फिल्म तीनों लिंगों के आपसी सहभाव को समाधान के रूप में चिह्नित करती है। मूलतः तृतीयलिंगी (टीकू) और स्त्रीलिंग (तमन्ना) के सहभाव पर आधारित यह फिल्म बड़ी ही खूबसूरती से यह स्थापित करती है कि अगर सभी सामाजिक अस्मिताएं एकजुट और लिंगसंवेदी हो तो बहुत बेहतर दुनिया का निर्माण संभव है। तृतीयलिंगी टिकू जिस तरह अपना लैंगिक सच छिपाते हुए अनाथ तमन्ना की परवरिश करता है, वह उसके व्यक्तित्व को विराटता और तृतीयलिंगी समुदाय को मानवीय आधार और स्वीकार्यता प्रदान करता है। फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और परेश रावल को आज भी टीकू के दमदार अभिनय के लिए याद किया जाता है।

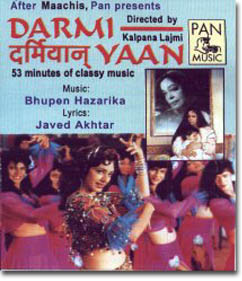

कल्पना लाजमी निर्देशित ‘दरमियां : इन बिटवीन’ (28 नवम्बर 1997) तृतीयलिंगी समाज पर आधारित सर्वाधिक प्रभावशाली फिल्मों में एक है। इसे आरिफ जकारिया (इम्मी) और किरण खेर (आपा) के उत्कृष्ट अभिनय के लिए जाना जाता है। यह मुंबइया फिल्म-उद्योग के अंधेरे पक्ष को सामने लाती है। तृतीयलिंगी इम्मी की अस्पष्ट लैंगिकता और सामाजिक भय के कारण उसकी माँ न तो उसे अपनाना चाहती है और न ही छोड़ना चाहती है। दुनिया इम्मी को आपा के भाई के रूप में जानती है। लिंग-असंवेदी समाज उसकी मर्दानगी को चुनौती देता है और अपनी अस्पष्ट लैंगिकता के कारण उसे दुनिया से अधिक खुद के सामने शर्मसार होना पड़ता है (स्त्री की तरह तृतीयलिंगी को भी तो भोग्या के रूप मे देखा जाता रहा है)। इम्मी की इस कशमकश का सीधा असर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है पर इन सबके बावजूद वह अपनी आपा को नहीं छोड़ती और अंततः वही उसका संबल बनती है।

‘दरमियां : इन बिटवीन’ तृतीयलिंगी इम्मी को एक संवेदनशील और संघर्षचेता मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करती है। तृतीयलिंगी इम्मी की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि आपा (माँ) ने मुझे पैदा होते ही हिजड़ों को क्यों नहीं दे दिया? मुख्यधारा के समाज ने उसे अपनाया नहीं और तृतीयलिंगी समाज से वह जुड़ नहीं पाता। ऐसे में “अब मेरी (इम्मी की) जगह न इस दुनिया में है और न ही हिजड़ों की दुनिया में, दोनों के दरमियां हूँ मैं।” इम्मी उसी समाज में रहना चाहता है, जिसमें वह पैदा हुआ है, वह न तो खुद अपनी और न समाज उसकी नियति को स्वीकार पाता है। सामाजिक और पारिवारिक अस्वीकार्यता के चलते उसका संघर्ष अत्यंत त्रासद बन जाता है। आपा (माँ) के निधन के बाद इम्मी का उनकी लाश से चिपके रहना इसे बखूबी बयां करता है। फिल्म बताती है कि रोजगार और पेशे का चुनाव तृतीयलिंगियों के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है – नाच-गाना, भीक्षाटन और यौनकर्म तब उनकी मजबूरी बन जाता है, जब समाज उन्हें विकल्प देने को तैयार नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह न घर का रह पाता है न बाहर का। इम्मी बारंबार इससे रूबरू होता है और सिवाय अवज्ञा, अपमान और त्रास के उसे कुछ हासिल नहीं होता। इन सबके बावजूद वह हार नहीं मानता और अपने स्वाभिमान के लिए तथाकथित मुख्याधारा के समाज और तृतीयलिंगी समुदाय, दोनों से लड़ता है। उसकी यही मनःस्थिति, अंतरद्वंद्व और संघर्षचेता प्रवृत्ति फिल्म की ताकत है।

तृतीयलिंगी जीवन पर आधारित सिनेमा के इतिहास में जिस फिल्म का लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया, वह थी योगेश भारद्वाज निर्देशित ‘शबनम मौसी’ (20 मई 2005)। ‘शबनम मौसी’ भारतीय लोकतंत्र की पहली तृतीयलिंगी विधायक शबनम मौसी के उस स्वाभिमानी व्यक्तित्व पर आधारित थी, जिसने बीसवीं सदी के नौवें दशक में पूरी दुनिया को तृतीयलिंगी समुदाय के बारे में और तृतीयलिंगी समुदाय को आत्मालोचन के लिए विवश कर दिया था। यह वही शबनम मौसी थी, जो सन् 1998 से 2003 तक सोहागपुर (मध्य प्रदेश) की विधायक रहीं और अब लैंगिक अधिकारों और लिंगसंवेदी समाज के लिए संघर्षरत हैं। “हम औलाद पैदा नहीं कर सकते, लेकिन हम अनाज पैदा कर सकते हैं। पढ़-लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, कलागुरु तो बन सकते हैं” का नारा देनेवाली शबनम मौसी से प्रेरणा लेकर बहुतेरे तृतीयलिंगी राजनीति में आए, ‘जीती जिताई राजनीति’ (जेजेपी) नामक तृतीयलिंगी राजनीतिक पार्टी बनी और फिर भुला दी गई। रूपहले परदे पर शबनम मौसी के किरदार को जीनेवाले आशुतोष राणा की सर्वत्र सराहना हुई पर फिल्म ने निराश किया। वह न तो पूर्ववर्ती ‘तमन्ना’ के स्तर को छू पाई और न बॉक्सऑफिस पर कामयाबी हासिल कर पाई, लेकिन इसने देशभर में शबनम मौसी के बहाने तृतीयलिंगियों के संकटापन्न जीवन को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया।

श्याम बेनेगल निर्देशित ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ (18 सितम्बर 2008) की मुन्नीबाई और प्रेमचंद के सूरदास की झौंपड़ी में बहुतेरी समानताएँ हैं। दोनों शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अशक्त हैं पर मानसिक रूप से सशक्त हैं। विरोधी उनकी झौंपड़ियाँ तो तोड़ देते हैं पर उनके स्वाभिमान को नहीं तोड़ पाते। फिल्म की मुन्नीबाई एक आदर्श तृतीयलिंगी है। उसकी लोकप्रियता का मूल उसकी मानवीयता है। बतौर तृतीयलिंगी मुन्नीबाई पर होनेवाले हमलों में पहला हमला उसकी लैंगिकता और पहचान पर होता है, दूसरा हमला उसकी मनुष्यता पर होता है और तीसरा हमला उसके पेशे पर होता है। पहले दो हमले (लैंगिकता और मनुष्यता) तो वह आजन्म झेलती रही है, इसलिए सह जाती है पर तीसरा हमला डरानेवाला है। जब रामसिंह सार्वजनिक रूप से उसके रोजगार पर हमला बोलते हुए कहता है – “मुन्नीबाई चुनाव छोड़ दे, नहीं तो ढोलक फाड़के रख देंगे।”

आर्थिक बदहाली के बावजूद मुन्नीबाई गीतकार महादेव को अपने चुनावी गीतलेखन के लिए अग्रिमभुगतान (एडवांस पेमेंट) करना नहीं भूलती, जबकि विरोधी रामसिंह गीतलेखन के लिए पैसा देना तो दूर, गीतकार को डराता, धमकाता और गरियाता है। यह घटना मुन्नीबाई पर हुए दूसरे हमले (तृतीयलिंगियों की अमनुष्यता) का नितांत संवेदनशील जवाब है, जो मुन्नीबाई को ‘लोकशाही’ और ‘मनुष्यता’ की तथा रामसिंह को ‘सामंतशाही’ और ‘अमनुष्यता’ के प्रतीक के रूप में स्थापित करती हैं। मुन्नीबाई लोकतंत्र और उसकी चुनावी प्रक्रिया की ताकत को समझती है। विरोधियों की लठैती और धाँधली के बावजूद वह जीतती है। एक तृतीयलिंगी की जीत से तथाकथित सामंतों की मर्दानगी आहत होती है। हर बार की तरह इस बार भी उनका शिकार एक कमजोर ही होती है (इस बार वह स्त्रीलिंगी नहीं, तृतीयलिंगी है)। सज्जनपुर के तालाब के किनारे पड़ा मुन्नीबाई का क्षत-विक्षत शरीर जो भविष्यगत सवाल हमारे और सज्जनपुरवासियों के सामने रखता है, उन्हीं के बूते महादेव यह कहने में समर्थ होते हैं कि “मुन्नीबाई अब एमएलए होकर विधानसभा में तूफान मचाए हैं।”

श्याम बेनेगल प्रतीकों के प्रभावशाली उपयोग में माहिर हैं। रामसिंह, रामखिलावन और रामसखा नामों के प्रतीकार्थ से वे सत्ता और धर्म के कुचक्र को भेदने में सफल रहे हैं। ‘नवाचारी’ मुन्नीबाई ‘हस्ताक्षर’ करती है तो ‘रूढ़िवादी’ रामसिंह और जमुनाबाई ‘अंगुठा’ लगाते हैं। फिल्म में ‘हिजड़ा’ शब्द बदलाव, नवाचार, संघर्ष और मनुष्यता की प्रतीक बन जाता है। बाहुबली रामसिंह और जमुनाबाई राजनीति के अपराधीकरण के प्रतीक बन जाते हैं। जब सारा गाँव जमुनाबाई और रामसिंह के आतंक के समक्ष घुटने टेक अपनी नपुसंकता सिद्ध करता हैं, तब तृतीयलिंगी मुन्नीबाई उनसे लोहा लेती है।

ऐसा नहीं है कि हिन्दी सिनेमा के इतिहास में ‘नया दिन नयी रात’, ‘सड़क’, ‘दायरा : द स्क्वायर सर्कल’, ‘तमन्ना’, ‘दरमियां : इन बिटवीन’ या ‘वेलकम टू सज्जनपुर’ में ही तृतीयलिंगी का चरित्र सामने आए। तृतीयलिंगी चरित्र हमेशा से हिन्दी सिनेमा का हिस्सा रहे हैं पर पहले वह विशुद्ध हास्य और मनोरंजन का विषय रहे हैं, अब भी हैं पर उपर्युक्त फिल्मों के बाद तृतीयलिंगी चरित्रों को मजाक का विषय बनाना आसान न रहा। यही इन फिल्मों की ताकत है। नये दर्शकों को उसी दौर में बनी कमल हासन निर्देशत ‘चाची 420’ (1997) और कीर्ति कुमार निर्देशित ‘आंटी नंबर वन’ (1998) सरीखी लोकप्रिय फिल्में पहली नजर में तृतीयलिंगी जीवन पर आधारित फिल्में लग सकती हैं पर असल में ऐसा है नहीं, वह सिर्फ वेषभूषा-बदलाव और हास्यांतरण मात्र है। हालांकि इन फिल्मों की सफलता को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि इन्होंने तृतीयलिंगी चेहरे को चर्चा और स्वीकृति का विषय बनाया, लोकप्रिय सिनेमा में उनके लिए जगह बनाई, और फिर तृतीयलिंगी का तो सारा संघर्ष ही सामाजिक स्वीकार्यता, अस्मिता और अस्तित्व का है।

समय के साथ तृतीयलिंगी समुदाय के प्रति हिन्दी सिनेमा के ट्रीटमेंट में बदलाव आया है। शुरूआती प्रस्तुतीकरण विशुद्ध मनोरंजन तक सीमित था। बाद में उनके बाहरी संघर्ष उभरकर सामने आए। अब वह उनके भीतरी संघर्षों तक पहुँचने की कोशिश में जुटा है। संभव है, आगे चलकर हमें बेहतर तृतीयलिंगी सिनेमा देखने को मिले। इस बीच हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि लिंगविरोधी समाज में नकारात्मक तृतीयलिंगी भूमिकाओं वाली महेश भट्ट निर्देशित ‘सड़क’ (1991),

मोहित सुरी निर्देशित ‘मर्डर 2’ (2011) और विश्वास पाटिल निर्देशित ‘रज्जो’ (2013 ) सरीखी फिल्में बेहद डरानेवाली होती हैं (क्योंकि ऐसी समाज में फैली तृतीयलिंगी-विरोधी अफवाहों को पोषित करती है) और इस बात से तृतीयलिंगी समाज भलीभांति अवगत हैं । तृतीयलिंगी समूहों द्वारा ‘मर्डर 2’ सरीखी फिल्मों के पुरजोर विरोध का मूल कारण यही है। तनुजा चंद्रा निर्देशित ‘संघर्ष’ के लज्जा शंकर पाण्डेय ऊपरी तौर पर तृतीयलिंगी नजर आते हैं पर असल में वह तनुजा चंद्रा की ही पूर्ववर्ती फिल्म ‘दुश्मन’ (1998) के गोकुल पंडित की ही तरह अधविश्वासी, सनकी, मानसिकरोगी और पेशेवर हत्यारा है। इसी तरह मोहित सुरी निर्देशित ‘मर्डर 2’ का धीरज पाण्डेय भी अंधविश्वासी और पेशेवर कातिल हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के मूल में लिंगसंवेदी शिक्षा के अभाव को माना जा सकता है। विश्वास पाटिल निर्देशित ‘रज्जो’ (2013 ) महेश भट्ट निर्देशित ‘सड़क’ (1991) का विस्तार मानी जाती है पर वह किसी भी रूप में उसके स्तर को नहीं छू पाई, इसलिए भुला दी गई।

मोहित सुरी निर्देशित ‘मर्डर 2’ (2011) और विश्वास पाटिल निर्देशित ‘रज्जो’ (2013 ) सरीखी फिल्में बेहद डरानेवाली होती हैं (क्योंकि ऐसी समाज में फैली तृतीयलिंगी-विरोधी अफवाहों को पोषित करती है) और इस बात से तृतीयलिंगी समाज भलीभांति अवगत हैं । तृतीयलिंगी समूहों द्वारा ‘मर्डर 2’ सरीखी फिल्मों के पुरजोर विरोध का मूल कारण यही है। तनुजा चंद्रा निर्देशित ‘संघर्ष’ के लज्जा शंकर पाण्डेय ऊपरी तौर पर तृतीयलिंगी नजर आते हैं पर असल में वह तनुजा चंद्रा की ही पूर्ववर्ती फिल्म ‘दुश्मन’ (1998) के गोकुल पंडित की ही तरह अधविश्वासी, सनकी, मानसिकरोगी और पेशेवर हत्यारा है। इसी तरह मोहित सुरी निर्देशित ‘मर्डर 2’ का धीरज पाण्डेय भी अंधविश्वासी और पेशेवर कातिल हैं। इनकी आपराधिक प्रवृत्ति के मूल में लिंगसंवेदी शिक्षा के अभाव को माना जा सकता है। विश्वास पाटिल निर्देशित ‘रज्जो’ (2013 ) महेश भट्ट निर्देशित ‘सड़क’ (1991) का विस्तार मानी जाती है पर वह किसी भी रूप में उसके स्तर को नहीं छू पाई, इसलिए भुला दी गई।

बहुतेरी फिल्में ऐसी भी हैं, जहाँ कुछेक पलों के लिए परदे पर आने वाले तृतीयलिंगी किरदार पूरी फिल्म पर भारी पड़ते हैं। ‘बांबे’ (1995), ‘मेला’ (2000) और ‘ट्रैफिक सिग्नल’ (2007) के मानवीय, जूझारू और स्वाभिमानी तृतीयलिंगी चरित्रों को भला कौन भूल सकता है! तृतीयलिंगी सिनेमा बताता है कि तृतीयलिंगी में स्त्रीलिंग की संवेदना और पुल्लिंग का साहस, दोनों समाहित है। द्विलिंगी मुख्यधारा की असंवेदनशीलता ने उन्हें हाशिए पर धकेला पर उन्होंने मनुष्यता का दामन नहीं छोड़ा। लैंगिक-अक्षमता किसी से उसकी मनुष्यता नहीं छिन सकती। तृतीयलिंगी सिनेमा के अधिकांश पात्र स्वाभिमानी हैं और इसके लिए वे तथाकथित मुख्यधारा और तृतीयलिंगी समाज, दोनों से लड़ते हैं।

हिन्दी फिल्मों के संवादों का अध्ययन करें तो उनमें सामंतवाद, पितृसत्ता और मर्दवाद को आसानी से चिह्नित किया जा सकता है। वहाँ लैंगिक अक्षमता को एक मानवीय कमजोरी के रूप देखा जाता है। इसलिए आवश्यकता उनकी उस संघर्ष-चेतना को स्वाभाविक रूप देने की है, जिसमें उनकी अस्मितापरक लैंगिक पहचान के साथ-साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार (पेशा चुनने की आजादी व आर्थिक स्वायत्ता) और सामाजिक स्वीकृति गंभीर बहस का विषय बनें। अकेले स्वास्थ्य के सवाल के महत्त्व को इस बात से समझा जा सकता है कि तृतीयलिंगी जीवन पर आधारित एशिया की दो सर्वश्रेष्ठ फिल्मों – ‘माई वे’ और ‘कॉमन जेंडर’ – के जन्म के मूल में अपनी पसंद (पुरुष या महिला) के शौचालय का उपयोग ही है। उत्तराधिकार का सवाल उसकी पहचान के सवाल के साथ जुड़ा है। संभव है आगे चलकर यहाँ जाति, वर्ग, धर्म के षड़यंत्र भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो वे खुद को मनुष्य के रूप में देखने के आग्रही हैं। आजादी के सात दशक बाद भी तृतीयलिंगी आन्दोलनों के मूल में खुद को मनुष्य के रूप में स्वीकारने का आग्रह बना हुआ है तो यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर आत्मालोचन का विषय है!

लेखक युवा आलोचक और अनुवादक हैं।

ईमेल – pukhraj.jnu@gmail.com