दक्षिणपन्थी छवि और विरोधाभास

‘कौन हैं भारतमाता’ का सवाल उठाते हुए नेहरू जी ने जब किसानों से कहा था कि असली भारतमाता तुम्ही लोग हो, तब वह स्वाधीनता आन्दोलन का समय था। यह प्रश्न और इसका उत्तर व्यक्ति के विचारधारात्मक रुझान पर निर्भर था। नेहरू जी आन्दोलन के वामपन्थी नेता थे। वे रूस से आने के बाद मार्क्सवाद से प्रभावित थे, यह वैचारिक रुझान उनकी लोकप्रियता का बड़ा कारण था। एक छवि दक्षिणपन्थी संस्थाओं ने निर्मित की थी और कूट-कूट कर लोगों के दिमाग में बिठा रहे थे जो दैवी प्रतिमा के अनुकरण पर थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैलेंडरों और पोस्टरों में वही छवि अंकित है। संघ राष्ट्रीयता का ध्वजवाहक है लेकिन राष्ट्रीय आन्दोलन में कभी शामिल नहीं हुआ। हमेशा बाहर रहा बल्कि उसके विरुद्ध भी रहा; समय-समय पर संघ विदेशी शासकों की सहायता और युद्धकाल में उनके लिए सैनिक भर्तियाँ करवाता रहा। उसने ‘राष्ट्र’ के भीतर ही एक ‘आतंरिक’ शत्रु गढ़ लिया था जो वर्त्तमान सच्चाइयों से नहीं, अतीत के आग्रहों पर आधारित था। वे थे अँग्रेजों से पहले के ‘मुसलमान’ शासक।

यह बात दिमाग में तब उठी जब ‘सबलोग’ के नए अंक में सवेरे-सवेरे ‘उपन्यास के बहाने सार्वकालिक युद्ध विमर्श’, सुनीता सृष्टि का लेख पढ़ने लगा और उसमें कमलेश्वर के ‘कितने पाकिस्तान’ के बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल के ‘कौन हैं भनभनाता’ का उल्लेख हुआ। याद आया 1986-87 के आसपास नामवर जी ने आलोचना में मैथिली शरण गुप्त के विरुद्ध अभियान चलाया था और उन्हें हिन्दूवादी सिद्ध करने के काम में इन्हीं पुरुषोत्तम का मुख्य योगदान था, लेकिन गुप्त जी राष्ट्रवादी कवि थे जिनपर उस समय के अनुरूप गाँधी जी का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। गुप्त जी ने लिखा था—भारतमाता ग्रामवासिनी! अगर देखा जाए तो यह दक्षिणपन्थी छवि के विपरीत एक समयानुकूल और जनतान्त्रिक छवि थी।

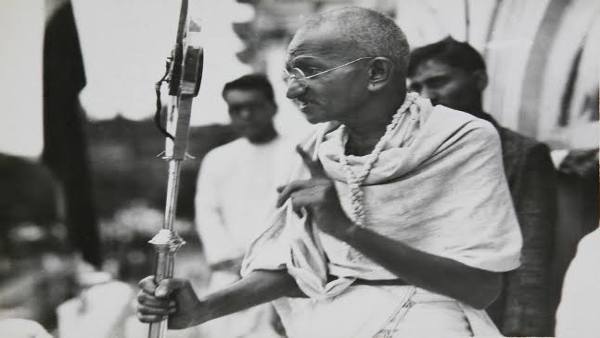

गाँधीजी ने इंग्लैण्ड से आने के बाद भारत को समझने के लिए ‘थर्ड क्लास’ डिब्बे से देश की यात्रा की। इसी यात्रा में बिहार के एक किसान के घर के अनुभव ने उनसे सूट-बूट छुड़वा दिया और एक वस्त्र—धोती—पर आ गये। इसे सन्त वेश माना गया जिसका उनके कट्टर अहिंसावादी विचारों/ सिद्धान्तों से बहुत धनिक मेल था।

जो भी लेखक वैष्णवता, भारतीयता और अहिंसा के मेल से बनी विचारधारा अपनाते थे, वे गाँधी जी के अनुयायी बने। गुप्त जी ऐसे ही लेखक थे। सच तो यह है कि पटेल, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और अनेक क्षेत्रीय नेता गाँधी जी के प्रभाव में आये और कार्यकर्ता तो उनसे सभी जगह नज़दीकी महसूस करते थे। लेकिन सच यह बात भी है कि अहिंसावाद की कट्टरता गाँधीजी के समान उनके अनुयायियों में नहीं थी। नेहरू तो मार्क्सवाद से प्रभावित थे लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक शिष्य और गाँधी के राजनीतिक अनुयायी गुप्त जी वैसे अहिंसावादी न थे जो गाँधी की नैतिकता के अनुरूप होती। ‘किसान’ काव्य में वे अँग्रेजों द्वारा लुटे जा रहे किसानों की व्यथा ही देखते, उनका आक्रोश भी लक्ष्य करते हैं। ‘जयिनी’ काव्य में मार्क्स अपनी पत्नी जेनी से कहते हैं, ‘पूँजी नहीं लूट ही इसे कहो/ दूसरों को ठगकर जोड़ी जो गयी अहो!’ तत्पश्चात वे इस शोषण और लूट को समाप्त करने के लिए हिंसा को भी जायज ठहराते हैं। लगभग नागार्जुन की तरह, जो गाँधी के धनकुबेर के अतिथि’ वाले रूप के विरोधी लेकिन ‘जननायक’ वाले रूप के प्रशंसक थे।

स्वाधीनता आन्दोलन की विशेषता यह थी कि जो भी व्यक्ति आजादी के पक्ष में था, वह कट्टर नहीं हो सकता था, ‘भारतमाता’ को यहाँ के अधिसंख्य लोगों में ही प्रतिष्ठित कर सकता था जो विदेशी औपनिवेशिक सत्ता के शोषण और दमन का शिकार थी, यहाँ की प्रकृति में उस भारतमाता का विस्तार देख सकता था, जिसे अपने प्राकृतिक दोहन की आकांक्षा लिए यह उपनिवेशवाद लगातार नष्ट कर रहा था। आधा काम प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और राजनेताओं ने किया, आधा काम रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और छायावादी कवियों ने किया। इस दृष्टि से भारत का स्वाधीनता आन्दोलन विश्व का सबसे महत्त्वपूर्ण और मौलिक घटना है।

जो लोग वैचारिक स्तर पर दक्षिणपन्थ और वामपन्थ का बेमेल घोल तैयार करते हैं, वे मौसम के अनुरूप कभी किसी को और कभी किसी और को स्थापित करने का ‘योगासन’ करते हैं। बदले में, यश के अलावा धन लाभ करते है और प्रकाशक समुदाय में प्रतिष्ठित होते हैं। इतने ‘गणित’ से साहित्य का आकलन करने वाले एक भी राष्ट्रहित की बात नहीं कहते, एक भी सांस्कृतिक महत्त्व की स्थापना नहीं कर सकते। यही कारण है कि नेहरू किसानों को भारतमाता का बिम्ब बनाते हैं लेकिन ‘नदी झरने, पर्वत, खेत’ को इस बिम्ब से बाहर करते हैं। पुरुषोत्तम जैसे लोग इस बात को दोहराते हैं लेकिन शुक्लजी और प्रेमचंद की तरह इस धारणा का खण्डन नहीं करते। यह काम उन छायावादी कवियों ने किया जिनका प्रकृति-प्रेम साहित्य को नयी अन्तर्वस्तु प्रदान करता है, उसी युग के साहित्य विचारक रामचंद्र शुल्क ने किया जिन्होंने नदी, पहाड़, पेड़, खेत से प्रेम को देशप्रेम की परिभाषा में ही समाहित कर दिया है।

अफसोस की बात है कि हिन्दी की फैशनेबल साहित्य परम्परा से जुड़े विचारक प्रगतिशील और जनतान्त्रिक परम्परा से बहुत दूर रहते हैं। यह समय नेहरू के वापस महत्त्वपूर्ण स्थापित होने का है क्योंकि फासिज्म की गम्भीर प्रवृत्तियाँ अपने में समाहित किये एक निहायत जनविरोधी और दक्षिणपन्थी सत्ता का है जिसका विकल्प जनता जल्दी ही खोजेगी। स्वभावतः इस समय अटल बिहारी वाजपेयी को संस्कृति पुरुष बनाने से बदनामी होगी। इस समय ‘साम्प्रदायिकता विरोधी आन्दोलन’ भी मुश्किल में ड़ाल सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित है नेहरू-गाँधी को और उनके वारिसों को महिमामण्डित करना। कुछ लोगों को वक़्त की नब्ज़ बहुत अच्छी तरह मालूम रहती है। वे नामवर सिंह को प्रसन्न करते हुए रामविलास शर्मा को तिकड़मी, नकलची और स्वार्थी सिद्ध कर सकते हैं जो हमेशा ‘श्रेय’ लेने को बेचैन रहते थे। वही लोग पश्चिम में नयी विद्वत्ता का आगमन होने के बाद रामविलास जी की बातों को अपना बनाकर लेकिन उनका नामोल्लेख न करके ‘देशज आधुनिकता’ का सिद्धान्त प्रतिपादित कर सकते हैं।

उदारीकरण के तीन दशक बीत जाने के बाद ज्ञान के क्षेत्र में यह नया तरीका विकसित हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य विदेशी विद्वानों का नाम गिनाकर पाठक को आतंकित करना है और अपना कोई विचार न होने पर किसी के विचार को लेकर बाकियों को प्रभावित करना। परिणाम होता है कबीर का विश्लेषण करते हुए फ़्रांचेस्का ऑरसीनी और रामविलास शर्मा के बेमेल विचारों को एक ही साथ धारण करना!