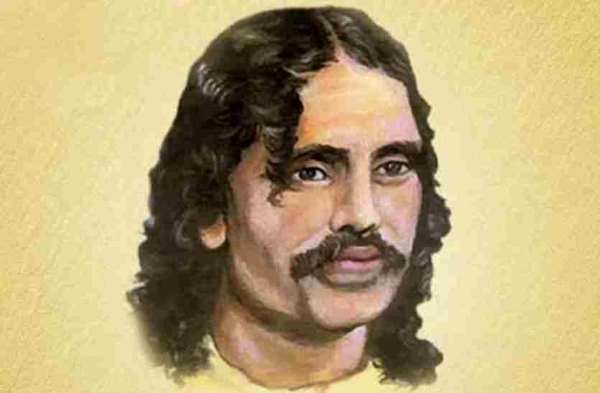

कविता के कहन में गंगा प्रसाद विमल

अपने देश में जीवित लोगों की संख्या अरबों में है। लक्ष्मी की नेमत जिन पर नहीं बरसीं, वे जी तो रहे हैं पर उनका जीवन तक़लीफदेह, कष्टप्रद अधिक है। बाकी लोग अलमस्त हैं। अपनी-अपनी ज़िंदगी में बेलाग-बेलौस हैं। सब एक से बढ़कर एक। खासकर बौद्धिक ज़मात तो अव्वल धुरंदर है। नामचीन, नामख़ास, नामगीर इत्यादि विशेषताएँ उन्हें सुहाती अवश्य हैं; पर वह अपने आस-पास घटित छोटी-बड़ी घटनाओं का इरादतन अनदेखी करते हैं। इस बारे में संवेदनशील हो कर विचारते बिल्कुल नहीं हैं। खुद को क़सूरवार ठहराने की बात बहुत दूर है। गंगा प्रसाद विमल इनसे अलग हैं। भविष्य के लोगों से उनकी गुहार अलग क़िस्म की है। उनकी आत्म-स्वीकृति चौंकाती है, बरबस-”तुम मेरा नाम जरूर लिखना/न केवल मैं चुप था/विदूषकों के बीच था/बल्कि मैं तो/सनसनीखेज सुबह के इन्तज़ार में/हमेशा सजग था।/जब कुछ नहीं घटता था तब/मैं बुझ जाता था।”

गंगा प्रसाद नये मन के पुराने कवि हैं। वह पुरातनपंथी, रूढ़िवादी नहीं हैं। उनमें मनुष्यता की लौ है जिसकी अपेक्षा एक कवि से होनी ही चाहिए। इसी कारण उनकी दृष्टि साफ़ है और अभिव्यक्ति साफ़गोई का कोठार मालूम देती है। सौ बात की एक बात कि उनके कहन में फ़ौरीपन अथवा तात्कालिकता न हो कर सचाई की करवटें बेशुमार हैं। वह जन-वेदना से पीड़ित हैं, दुःख संतप्त हैं। वह उत्तर आधुनिक करतबों के कारण ‘प्रोफेशनलिज़्म’ का चोला पहने नागरिकों को मौजूदा हाल-हालातों का कारण मानते हैं। उनका लक्षित भाव व्यापक है कि नई उत्तर आधुनिक जयकारा ने मानवीयता के पहलू को सूखा डाला है, मन बेजान तो आत्मा को बंजर कर दिया है। कोई स्फुरण्-स्पंदन नहीं, संवेग-गति नहीं। ऐसे में जीवित लोगों की तमाम उपलब्धियों, निजी निर्माणों इत्यादि को कवि-हृदय सवालिया निगाह से देखता है-‘’हत्यारों में केवल/वे ही नहीं शामिल/जिनके साधन विफल हुए थे।/अख़बार//बनिये/अध्यापक/कलाकार/ये सब शामिल थे।/इसलिए कि ये अपनी–अपनी/चिन्ताओं में/अपने निर्माण में रत थे।/इन्हीं के भविष्य से कितने ही अतीत/और वर्तमान टूटे थे।/लिखना इनके भी नाम…”

कवि जन-संवेदी है और आमजन की पीड़ा से उसके ताल्लकुक़ात गहरे हैं। इस नाते वह अनाम, अलक्षित, अनुद्धृत जनसाधारण लोगों द्वारा सही गई दुनिया भर के जार, पीड़ा, यातना, त्रासदी आदि को कहने और लिखने ख़ातिर बेचैन और व्याकुल दिखता है। यह सदिच्छा आज के कराहती-तड़पती दुनिया को जीवंत-जानदार बनाने हेतु अत्यावश्यक है-”कितना कुछ कहा गया है अब तक/फिर भी कुछ है जो नहीं कहा गया/मैं वही कहना चाहता हूँ/कितना कुछ लिखा गया है अब तक/फिर भी है कुछ बाकी जो नहीं लिखा गया/वही तो लिखना चाहता हूँ मैं/सहने की अनेक गाथाओं में/विचित्र–से भयंकर और क्रूरतम/सब कुछ जैसे सहा गया है/पर सूरज के आने और विदा होने तक/हर रोज–यह असहनीय वक्त/सहना पड़ता है। चुपचाप बिना इनकार किए/वही तो मैं खोजना चाहता हूँ मैं’’

यद्यपि वह मानते हैं कि ऐसी खोजी प्रवृत्ति सदियों से चली आ रही हैं, तब भी कुछ नया पाने को, जानने को इसी बरास्ते संभव है। बकौल कवि-‘शब्द और अर्थ के बीच/अमूर्तित मूर्ति को/इतनी बार खोजा गया है सदियों से/फिर भी…’’। कवि गंगा प्रसाद का यह टोही इरादा उनकी अन्य कविताओं में भी प्रचुर मात्रा में दिखाई देती है। कविताओं में घनीभूत जो अन्तरावलम्बी बल, लगाव और चित्तवृत्ति है उन्हें ठीक-ठीक पहचानने और उनसे अपनापा गाँठने के लिए बस एक अदद मानुष दिल चाहिए होता है। दरअसल, कवि गंगा प्रसाद जिनके बीच हैं, उन्हें खुले मन से देखते हैं। आजकल तो हमारी दुनिया इतनी सिमट-सिकुड़ सी गई है कि हम रहते हुए अनजान और अनुपस्थित मालूम देते हैं। ऐसा होने पर महसूसना संभव नहीं हो पाता है; और इस तरह हमारा होना-जीना एक ‘रूटीन वर्क’ मात्र बनकर रह जाता है। असल बात तो इस बात में है कि हम अपने को ही केन्द्र में रखकर नहीं, बल्कि समूचे वातावरण, प्रकृति, सृष्टि, पशु-पक्षी, पेड़-पौधे, चर-चराचर सब को हीक भर देखें-सजीव और प्राणवान बने रहते हुए। ऐसा हाने पर नज़ारे जो होंगे उसमें कवि का दख़ल कुछ इस तरह होगा-‘’खुले आसमान के नीचे/घाटियों से/सिर उठाये/सर्दियों में/धूप तापती हैं पहाड़ियाँ/…. /…./एक निस्तब्ध प्रतीक्षा/किसी आहट की/सन्नाटे के भरे–पूरे फैलाव में/अवाक्/रूपायित होती है/नीले आकाश में।‘’

गंगा प्रसाद की कविताओं में कहन की खूबसूरती अनुमानित नहीं, सबमें व्याप्त यानी अनुप्राणित है। तभी तो, शस्य श्यामला धरती का सौन्दर्यशास्त्र कवि पढ़ चुका है; इसलिए उसके लिखित पाठ में प्रकृति की गूँज-नाद, सुर-लय, छटा-हरीतिमा उपस्थित है, वर्तमान है-‘’चाहे निपट नीले आसमान का/खुलापन ही/या दूब की हल्की सिहरन/घाटियों में अनवरत बहते नदों की/लहरों की हल्की–सी कम्पन/घोषणा करती है शब्देतर/संवत्सर संवत्सर’’ कवि में परकाया प्रवेश और प्रकृति-रूप को समानधर्मा समझने की अकुलाहट जबर्दस्त है। इसी टान का असर है कि उसके टोन में चैतन्यता अधिक है और बेहद जीवंत भी-‘’कितनी ही पीढ़ियों के एकान्त/स्मृति और गाथाओं में/लपेटे हुए/धूप के अकेले विस्तार से/घिरी छाया/सन्नाटे भरे/विराट आसमान की ओर/उन्मुख है।‘’ घरेलू दायरे में, चहारदीवारी के बीच बसी स्त्री-आत्मा को उस दूब सरीख मान कर देखिए, तो एक स्त्री की साया अथवा छाया तक पर पितृसत्ता का घेरा जर्बदस्त है। इन सबके बावजूद उसमें ओज और मुखरपन इतना ‘स्ट्रांग’ है कि वह अपने जीवन के अग्नि-पथ पर निरंतर आगे बढ़ने को इच्छुक है, उन्मुख है। कवि की जीवटता देखिए, वह बेहद सकारात्मक उपादानों द्वारा थके-हारे, एकान्त-अकेले बैठे उन जनों विशेषकर स्त्रियों के मन की बात अंदाज लेता है जिन्हें परिस्थितियों का दास बनाकर एक बंद दायरे में कैद कर दिया गया है। ऐसे में स्त्रियाँ जैसे हवा-बयारों को सम्बोधित करते हुए कह रही हैं-‘’ओ! दिशाओ/आओ/बाँट लें अकेलापन/थकान और ऊबभरी प्रतीक्षा के बीच’’

दृष्टिसंपन्न कवि दिवास्वप्न नहीं देखता है, किन्तु उसकी सामान्य नज़र भी असाधारण होती हैं। गंगा प्रसाद बालसुलभ जिज्ञासु की भाँति मन का भेद खोलते हुए कहते हैं-‘’बन्द आँखों के भीतर/कितनी होगी जगह/अचरज में सोचता हूँ/पाता हूँ अचरज/निष्कर्षतः/तिनके भी समाने की/ चौखट भी नहीं/वहाँ दीखता है संसार/अपरम्पार’’। समय का जोख़िम इन दिनों मनुष्य बने रहने में सबसे ज़्यादा है। कवि उन बुराइयों, कठिनाइयों, संत्रासों, हिंसक वातावरणों इत्यादि का स्थूल-सूक्ष्म वाचक है; जो आजकल बेलगाम घटित, मुदित और प्रचारित है। कवि के कहन की बानगी तो देखिए-‘’आग की ही करतूत होगी सब/सड़क का खूँखार कुत्ता/अब पालतू–सा/दुम हिलाकर स्वागत करता है मेरा/पढ़ता हूँ अख़बार या दूसरी इबारतें/हमलों के हक़ में एक हो गयी हैं जातियाँ और धर्म/आग धीरे से पसर गयी है विचारों में/अब फ़तवे भी जलाने लगे हैं मुर्दाबुत/डरता हूँ सलाम ठोंकते/आग अगर घुस आयी घर में/मेरा तो जो होना है होगा ही/उनका क्या होगा/जो मेरी स्मृतियों में रहते हैं’’

भयावहता के इस बवंडर ने स्वतन्त्रता, समानता, सौहार्द, भाईचारा, अपनापन, सहमेल, सामूहिकता आदि के अमरबेल पर तो मानों ग्रहण लगा दिया है। चारों तरफ एक अनकही-अपरिभाषित औपचारिकता तारी है। तिस पर हिंसा, उपद्रव, तनाव, साम्प्रदायिकता, दंगों आदि का बैताल उकड़ू बने बैठा है। अपने ख़राब होते सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल का मुआयना कीजिए, तो सहज भान होगा कि राजनीतिक कील चहुँओर ठोंकी जा रही है। ऊपर से आदिम भाषा इतनी ‘टैक्टिकल’ हो गई है कि आपसी विश्वास और पारस्परिक तहज़ीब में संवादहीनता और ग़लतफहमी आम बात हो चली है। ऐसे में कवि की माकुल चिन्ता अपनी यादों, स्मृतियों आदि को बचाने की ख़ातिर हीक भर है। वह अपने अनुभव के छतनार डाल पर गुँथे-जिए अहसासों को आग की मौजूदा दावाग्नि से बचाना चाहता है। कवि की नज़र तो देखिए वह आग के बहुरुपिएपन को उधेड़कर सामने रख देता है, बस हमें अपनी आँख रोपने की ज़रूरत है-‘’आग जो सीने से उछलकर/नाखूनों में बस गयी/टुकड़े–टुकड़े वही आग/बस चली है जगह–जगह/ख़त्म करना था जिस शीत को/उसे भी भड़का गयी आग/सोचता हूँ लौटाना ही होगा उसे/घर की ओर…’’ । कवि नफ़रत, घृणा, विद्वेष, हिंसा, हत्या, लूट, दंगा आदि बलवों-फ़सादों की जड़ बन चुके इस दावानल को उसी घर को लौटाना चाहता है, जहाँ उसका मूल ठिकाना है; ताकि वह पसरते और फैलते हुए दिलों के बीच न आ जाए, जिसकी भभक और लपट से पूरी मानवता का भस्म हो जाना तयशुदा है। अराजक-असहिष्णु हो उठे इस जीव-जगत में कवि गंगा प्रसाद की आँखों में उभरते दृश्य-बिंब अपने होने में कई-कई अर्थच्छटाओं को समेटे हुए हैं-‘’हवा में अर्थ हो आसमान में अर्थ/तब हर ओर वार करने में ही/उगता है अर्थ’’।

समीक्ष्य पुस्तक के कवि शब्द और अर्थ को लेकर सचेष्ट हैं। वह अच्छी-बुरी चीजों के बीच अन्तर करते हैं। वह उन लिखी इबारतों को लेकर आग्रही हैं जो जन-मन की रागिनी हैं, वेदना की सहचरी हैं। इस भूमिका में निराला, महाश्वेता, केदार, त्रिलोचन, नागार्जुन आदि कवियों के लिए स्थान सुरक्षित है, तो कामेन काल्वेव के लिए भी पर्याप्त जगह है। गंगा प्रसाद को इस बात की आश्वस्ति है कि-‘‘उन्हीं से मिलता है तुम्हारा चेहरा/जो हैं मेहनतकश/जो रात–दिन लगे हैं स्थितियाँ सुधारने में/जो रात–दिन तुम्हें पढ़ते हैं/उभरेंगी कई तस्वीरें’’ । गंगा प्रसाद अपनी कविता में जन-मन के कवि कामेन काल्वेव के लिए श्रद्धानत होते हैं, तो उसके ठाठ का पूरेपन बेहद मानवीय और ‘जैनुइन’ प्रतीति देता है-‘’ तुम्हारी ख़ामोश मुस्कान/घेरे हैं मुझे एक किले की तरह/पहले से ही कैद हूँ मैंतुम्हारी सादगी में’’। यही नहीं कवि कई-कई रूपों, अर्थों, में सृष्टि का शुक्रगुजार है। वह प्रकृति की असाधारणता, अविकल चेतना और सामूहिक-गान के प्रति मोहित है। कारण कि-‘’सोचता हूँ/पूरे अतीत की गाथा/कैसे खोलेगा/आकाश/क्योंकि/उसी से फूटते हैं राग/उसी से झरती है अबोधता/झरता है आदिम मोह’’

इस तिमिर-लोक में धरती के इस ओर भी अन्धकार है और उस पार भी उसकी व्याप्ति है। जबकि रोशनी खुद इन्हीं दो अन्धकारों के बीच देदीप्यमान है। कवि इन अन्धकारों से मुक्ति के लिए नहीं उचट रहा है, बल्कि उन्हीं के बीचोंबीच जीवन-दीप की उपस्थिति स्वीकार करता मालूम देता है-‘’दो अन्धकारों के बीच/खुली रोशनी में/खिला है जीवन का फूल’’। सही मायने में, भलमनसाहत और सज्जनता समाज की सबसे सजीव और जीवंत कायदा है। आज हम उसे ढूह में तब्दील होते देख रहे हैं। ऐसे में हमारी आँखें जो पहले लाज, शर्म, हया से पेनाही होती थी; इन दिनों उन पर कु-दृष्टि सवार है-‘’क्या तुमने कभी/भीख माँगते परिवार के परिवार देखें हैं/कामुक आँखों को ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं।‘’ हमारे देखने में दोष बहुत है। यह कोई नेत्र-रोग या विकार नहीं है; बल्कि लहूलुहान मानवता आधुनिकता के ‘बास्केट’ में उत्तर आधुनिकता का मुलम्मा गाँठें बैठी है। इस कारण हम उन चीजों को जानते-समझते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं जिनकी स्थिति दारूण, दयनीय और विकल्पहीनता का शिकार है-‘’किसानों की आँखें, घास लाती औरतों के पाँव/पानी उलीचते हाथ/मीलों–मील चलते कदम/कह देते हैं सब कुछ। हाँ…सब कुछ।‘’

कवि का भीतरी कोठार उनके हाल-हुलिया को ऊपर-चापर देख कर अथवा यथास्थिति बयां कर के मात्र छुटकारा पा जाने को उद्धत नहीं है। वह उनके भीतर आँख रोपता है और पाता है कि-‘’तुम्हें देख रहा हूँ काम करते/बोझा उठाते बर्तन माँजते/जुगत से गृहस्थी चलाते/खैनी में खुश होते/सत्तू में उत्सव मनाते/तुम्हें देख रहा हूँ शहरों, गाँवों,/कस्बों में धीरे–धीरे कच्ची उम्र में/बुढ़ाते। मेरी तरह ही आँखों में/छपे होंगे ये दृश्य’’। कवि अपनी भूमिका में निर्णायक नहीं है, तो भी उसे जो कुछ असामान्य और असहनीय दिखाई दे रहा है; वह उसकी अभिव्यक्ति करना जरूरी समझता है-‘’भीतर का आदमी/हिन्दुस्तान की तरह/सो रहा है/उन लोगों की तरह/जिन्हें नहीं दिखाई देते/खुले में/खेलते बच्चे या भूख नंगई/खुले में/रोशनी में कितना अँधेरा है–ओफ़्फ….’’ । शहर में रोशनी की चिमचिमाहट तेज भले हो, किन्तु उसके भीतर पैठा सड़ांध कवि को आक्रांत किए हुए है। एकबारगी कवि अपने अतीत की डोर पकड़ गाँव की मेड़ और पगडंडियों को चूमने-चाटने लगता है। यह नकली टिटिमा यूटोपिया है, पर उसमें कवि मगन बहुत दिखाई देता है-‘’मैं जी भर कर चूमना चाहता हूँ/आभार में/अपने उस गाँव को/वह पहले तो मेरे साथ ही आया था/शहर में/झटक कर, मुझे अकेला कर कहाँ चला गया वह/स्मृति की खोह में/ढकेल रहा हूँ मैं पत्थर/आगे सिर्फ अँधेरा है…’’ ।

देश-काल-परिवेश से निरपेक्ष रह सकना संभव नहीं है। हाँ, वर्तमान चलन का लोकप्रिय मुहावरा है-‘तटस्थ’ होना। ऐसे में कवि को मौजूदा देश राजनीतिक खूनी पंजों से मर्माहत दिखाई देता है। वादों के धरातल पर सपने बेचने वाले राजनीतिक फेरीकारों ने समूचे देश पर इन दाग-धब्बों का न मिटने वाला छाप लगा रखा है। कवि की भाषा में कहन का अंदाज देखिए-‘’देखो देखो/राजपथ/और संसद/जो लोग चल रहे हैं/उनके खून सने कपड़े देखें/मैं हिन्दुस्तान के नक़्शे पर भी/खून का धब्बा देखता हूँ/…./खून/खूनियों की ज़मात से घिरा है मेरा देश।‘’ अतएव, इस कविता संग्रह से गुज़रते हुए सहज दिख जाता है कि गंगा प्रसाद अपनी कविताओं में सहजता से स्वयं को रोपते हैं और उनकी स्पंदित-संवेदित भावनाएँ यथार्थ की पटरी पर उमगती हैं तो बिना किसी बनावटीपन और अतिरिक्त सब्जबाग के। कई जगह कवि विदेह का चोला धारण करता है, तो उसकी भव्यता देखते बनती है-‘’होता है यहीं पैदा/खिलौना धरती पर/ढेर होता है/टूटकर अपनी निस्सारता में/दो सिरों के मध्य/जुड़ता है सेतु/स्मृति में रहता है यहीं तक’’

अस्तु, गंगा प्रसाद विमल अपने उद्गार में उस मूल सोते को नहीं तजना चाहते हैं जिससे उनका निर्माण हुआ है। यह किसी किस्म की मोहग्रस्तता न हो कर सचाई से सामना है वह बाद की संभावनाओं को बढ़ते अन्धकारों से आगाह करना चाहते हैं। इसीलिए कवि यत्नपूर्वक प्रार्थी भाव से कहता है-‘’जिन रास्तों पर/हम चले हैं। वे तो बियाबान हो जाएँगे/तुम अपने अपने यान से/जब भी देखोगे धरती/मैं तुम्हारी आँखों से/अपने पुरखों के पुराने करतब देखूँगा।‘’

| राजीव रंजन प्रसाद

सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, राजीव गाँधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, दोईमुख, अरुणाचल प्रदेश-791 112 मो. : 09436848281 Email : rrprgu@gmail.com

|

कविता-संग्रह : पचास कविताएँ (नयी सदी के लिए चयन)

लेखक : गंगा प्रसाद विमल प्रकाशन : वाणी प्रकाशन, 4695, 21-ए, दरियागंज, नयी दिल्ली.110 002 प्रथम संस्करण : 2014 मूल्य : 65 रुपए

|