शख्सियत

जाति उन्हें अदृश्य बना देती है

- यादवेन्द्र

दक्षिण भारत के प्रख्यात शास्त्रीय गायक टी एम कृष्णा निरन्तर कर्नाटक संगीत में व्याप्त वर्ण व्यवस्था या यूं कहें कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व पर चोट करते रहे हैं, उस पर सवाल उठाते रहे हैं। इसको लेकर उनकी पारम्परिक यथास्थितिवादियों के बीच खासी आलोचना भी होती है। पर कृष्णा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक विचारों को विरोध का सामना करते हुए भी निर्भीकता के साथ व्यक्ति करते रहे हैं जिसके लिए उनके तय कार्यक्रमों के रद्द किए जाने की खबरें बार-बार आती रही है।

अपनी पिछली किताब ‘रीशेपिंग आर्ट’ में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात उठाई थी। उसका एक उद्धरण देखें :

कला हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित ही नहीं करती है बल्कि नियन्त्रित भी करती है – भोजन, वेश भूषा, रीति रिवाज, धार्मिक आस्था, मनोवृत्ति, नैतिकता, उचित अनुचित …. जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी संस्कृति अपनी धुनों पर हमें नचाती रहती है। हमारे क्रिया कलापों और प्रतिबद्धताओं पर बलशाली और आक्रामक संस्कृति का भरपूर नियन्त्रण रहता है – जो कोई भी इस दबंग समुदाय का होता है या उसकी अधीनता स्वीकार कर उसकी छत्रछाया में बना रहता है वही हमारा आदर्श सांस्कृतिक नायक या प्रतीक बनता है। शेष समाज से उम्मीद की जाती है कि वह इस व्यवस्था को सिर झुका कर स्वीकार कर ले अन्यथा उनको प्रताड़ित किया जायेगा … बहिष्कार तक की नौबत आ सकती है।

ए के रामानुजन ने हमें बताया ही है कि इस देश में सैकड़ों रामायण हैं जिनका मुख्य किरदार एक है पर कथा भिन्न भिन्न है ….. जिसने यह कथा कही उसने अपने समुदाय की भावनाओं को प्रतिनिधि स्वर दिया – उनकी सबसे अलग पहचान, विशिष्टता, विश्व दृष्टि, विचार और चुनौतियाँ इसका आधार बनीं। फिर भी हम इस से इनकार नहीं कर सकते कि रामायण पर वाल्मीकि, तुलसीदास और कंबन कुण्डली मार कर बैठ गये हैं। इसका कारण समझना मुश्किल नहीं है – इन कवियों की लिखी रामायण उच्च वर्ण के हिन्दुओं के बीच समादृत और लोकप्रिय हैं। इतना ही नहीं इनकी लिखी कृतियाँ हू ब हू वैसी संरक्षित नहीं रखी गयी हैं बल्कि नियन्त्रण रखने वाले वर्ग ने उनको अपनी ‘वर्तमान’ समझ से न सिर्फ अनुकूलित किया है बल्कि संशोधित और परिशुद्ध भी किया है। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि ‘वर्तमान’ की अवधारणा जड़ नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है।

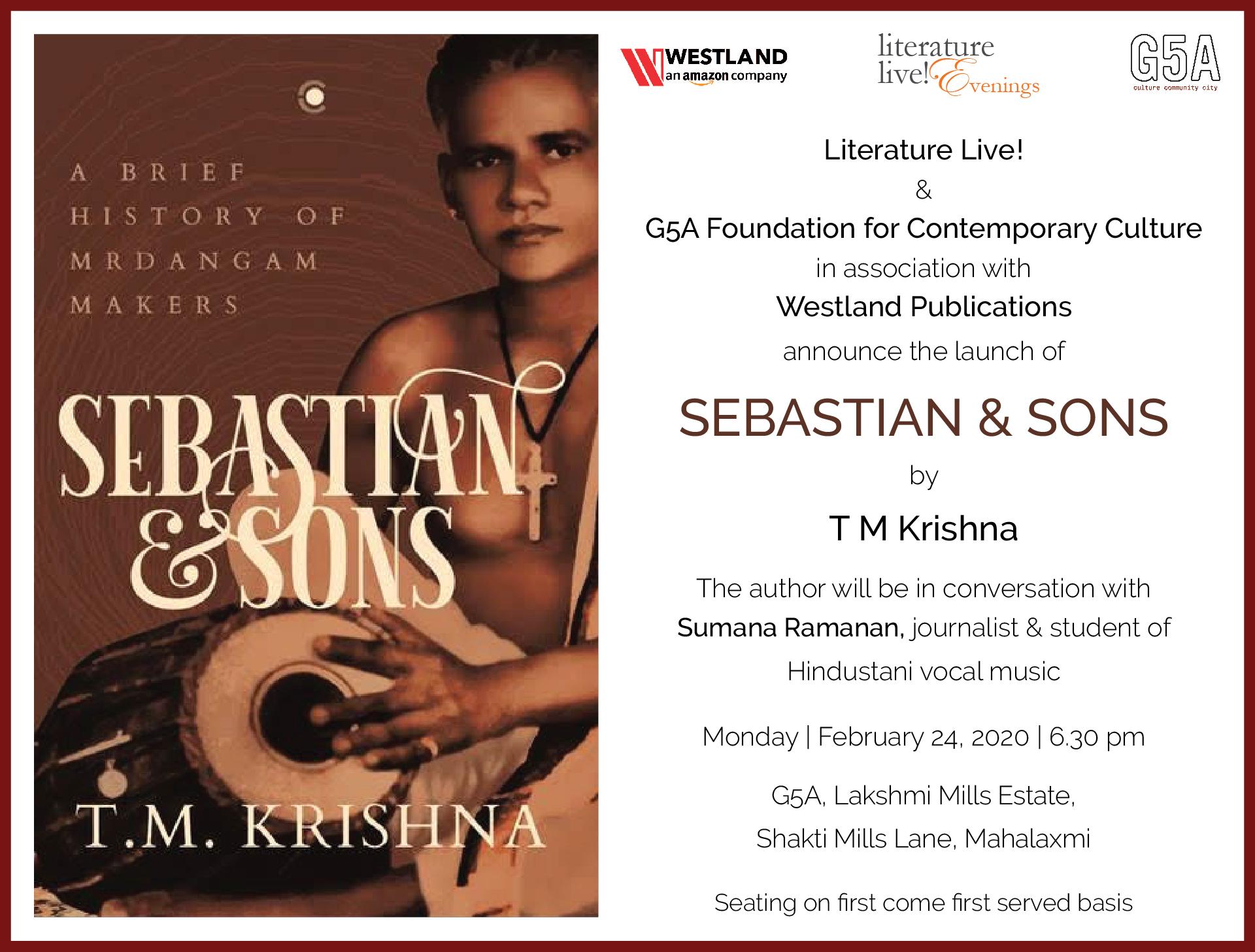

उन्होंने अभी एक किताब लिखी है ‘सेबेस्टियन एंड संस : ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मृदंगम मेकर्स’ जिसके लोकार्पण के तय कार्यक्रम को यह कहते हुए आखिरी पलों में रद्द कर दिया गया कि इसकी स्थापना से सामाजिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है। कर्नाटक संगीत में मृदंग का वही स्थान है जो हिन्दुस्तानी संगीत में तबले का है और कर्नाटक संगीत का कोई भी संगीतकार मृदंग की संगत के बगैर नहीं गा सकता। कई लोग कर्नाटक संगीत को सामवेद का समकालीन मानते हैं लेकिन इसमें मृदंगम का प्रवेश करीब डेढ़ सौ साल पहले हुआ।

किताब के लिए शोध करते हुए वे जिन तथ्यों से रूबरू हुए उनसे मालूम होता है कि मृदंगम बनाने वाले लगभग सभी कलाकार पीढ़ी दर पीढ़ी दलित समुदाय के हैं जिसमें बहुतायत दलित ईसाइयों का है। इस किताब के सिलसिले में उन्होंने 40 से ऊपर मृदंगम बनाने वाले कारीगरों से बात की और यह सुनकर दंग रह गये कि दस-बीस साल पहले तक वे जिन ब्राह्मण मृदंगम कलाकारों के लिए यन्त्र बनाते थे उनके घरों में उनका प्रवेश था…जबकि घर में यन्त्र पहुँचते ही उसे कारीगरों के हाथ से लेकर भगवान को अर्पित किए जाने की परिपाटी थी। कृष्णा क्षुधित होकर कहते हैं : ‘जाति इन कारीगरों को अदृश्य बना देती है’।

मृदंगम वादक इन कारीगरों को बिल्कुल भाव नहीं देते और जाहिल अज्ञानी मानते हैं जबकि ये हर वादक की रुचि और माँग के अनुसार यन्त्र में विशेष ध्वनि उत्पन्न करने का वैज्ञानिक शोध कर के उसे वादक के अनुकूल बनाने का बेहद बारीक और अद्वितीय काम करते हैं। आम तौर पर संगीतकार इसे मिस्त्री वाला किसी के भी कर सकते वाला मामूली श्रम मानते हैं… यहाँ तक कहा जाता है कि ब्राह्मण संगीतकार (आर्किटेक्ट की तरह) कारीगरों को ज्ञान और दृष्टि देते हैं तब वे दिहाड़ी मजदूर जैसा काम कर देते हैं। मृतक पशुओं के खासतौर पर गाय की खाल का उपयोग करने उसके साथ काम करने के कारण इन कलाकारों का सामाजिक स्तर और भी नीचे चला जाता है, वे अस्पृश्य माने जाते हैं।

इस कटु यथार्थ को आगे बढ़ाते हुए कृष्णा कहते हैं कि हम जब भी जाति की बातचीत करते हैं तो उसके साथ अर्थव्यवस्था और विद्वत्ता को जोड़कर देखने के आदी हैं, लेकिन इसे संस्कृति कला और ज्ञान के साथ भी जोड़कर देखा जाना जरूरी है। मृदंगम बनाने वाले कारीगरों पर काम करने के बाद उन्हें लगता है कि यह उदाहरण उनकी आँख खोलने वाला है और सब कुछ देखते सुनते हुए भी सच्चाई से मुँह मोड़ कर जाति के कारण बहुत बारीक और गहरी समझ वाला काम करने वाले कारीगरों की अनदेखी की जाती है, उन्हें उनके सम्मान से वंचित किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है।

मृदंगम के निर्माण में लकड़ी, पत्थर और तीन तरह की खाल का इस्तेमाल होता है – गाय, भैंस और बकरी। और यह खाल जितनी मुलायम हो इतनी अच्छी मानी जाती है। मनमाफिक ध्वनि निकालने के लिए इसका उसकी कोमलता बहुत मायने रखती है। इतना ही नहीं कुछ कुछ महीनों के उपयोग के बाद यह खाल बेजान हो जाती है, नयी खाल लगानी पड़ती है। कृष्णा ने अपनी किताब के विमोचन के अवसर पर बहुत खरी खरी बात कहकर समाज के दोमुंहेपन को उजागर भी किया – कहा कि यह किताब जिस विषय पर लिखी गयी है वह उन लोगों की बखिया उधेड़ती है, उनका ढोंग सामने लाती है जो एक तरफ तो बड़े जोर शोर से गोवध का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ मरी हुई गाय की खाल का उपयोग करने वाले मृदंगम से संगीत प्रस्तुतियाँ करते हैं।

वे हमारी वर्तमान धारणाओं विचारों के खोखलेपन के बारे में तल्खी से कहते है कि समाज में हम घूम-घूम कर यह प्रचार करते हैं कि गो हत्या पर पूरी तरह से पाबन्दी होनी चाहिए लेकिन थोड़ी देर बाद हम ही किसी कंसर्ट हॉल में जाते हैं और मृदंगम का भरपूर आनन्द भी लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि यह मृदंगम आया कहाँ से? आप उन सैकड़ों कारीगरों के बारे में सोचिए उन्हें ध्यान में लाइए जो आधा पेट खा कर अपने जीवन के दिन, महीने और साल इस मृदंगम को बनाने के लिए लगा देते हैं… मरी हुई गायों की खाल के लिए खून से लिथड़े हुए खड़े रहते हैं।

मृदंगम बनाने वाले कारीगरों की दुर्दशा और अन्याय पूर्ण अनदेखी के बारे में पढ़ते हुए मुझे अनायास मंगलेश जी की लोकप्रिय कविता ‘संगतकार’ याद आ गयी। संगतकार मुख्य संगीतकार या मुख्य गायक के साथ बैठा हुआ सहायक या छोटा गायक होता है जो उसका/उसकी प्रस्तुति के बीच में जो कभी-कभी अंतराल आ जाता है, अपने स्वर से उसको भरने की कोशिश करता है।

बड़े गायक की सफलता में अवर्णित अचर्चित रहने वाले संगतकार की भूमिका के बारे में कवि ने बड़े अच्छे और अर्थपूर्ण रूपक इस्तेमाल किये हैं :

संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है

जैसे समेटता हो मुख्य गायक का

पीछे छूटा हुआ सामान।

……

तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला

प्रेरणा साथ छोड़ती हुई

उत्साह अस्त होता हुआ

आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ

तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता

कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर

……..

वह देता है उसका साथ

यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है

और यह कि फिर से गाया जा सकता है

गाया जा चुका राग

गायक को शिखर पर बनाए रखने और उसके स्वर को बाँधे रखने में जितनी बड़ी भूमिका नेपथ्य में पीछे रहने वाले संगतकार की होती है, यह कविता उसी दारुण और अन्यायपूर्ण स्थिति की तरफ बगैर शोर मचाए संकेत करती है :

उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है

या अपने स्वर को ऊँचा न उठाने की जो कोशिश है

उसे विफलता नहीं

उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए।

मंगलेश जी टी एम कृष्णा की तरह कटु यथार्थ को बहुत तीखे शब्दों में व्यक्त नहीं करते बल्कि कवित्व पूर्ण कोमलता के साथ इस अन्यायपूर्ण परिपाटी को विनम्रता और मनुष्यता के हवाले करके वर्ण व्यवस्था के शिकार कारीगरों को सम्मानजनक पेडेस्टल पर बिठा देते हैं।

लेखक सीएसआईआर के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक और साहित्यकार हैं|

सम्पर्क- +919411100294, yapandey@gmail.com