‘शोले’ का हर प्रसंग ऐसा कि आँखों के सामने नाच उठे। शोले के संवाद ऐसे कि बच्चे से बूढ़े तक की जबान पर आज भी दिनकर की ‘रश्मिरथी’ जैसे। ‘शोले’ हरिवंश राय बच्चन की ‘मधुशाला’ की तरह। हर वर्ग, हर आयु की पसन्द। मेरे बचपन में बांग्ला रेडियो पर एक बिस्कुट का विज्ञापन आता था : दादू खाय नाती खाय। सबकी पसन्द अलग-अलग मगर सब की पसन्द ‘शोले’।

‘शोले’ हर दौर की पसन्द। सबको एक साथ सम्मोहित कर लेने वाला ‘शोले’। क्या औसत बुद्धि वाले, क्या बुद्धिमान और क्या बुद्धिजीवी ! क्या स्टीफेन कॉलेज क्या कैंब्रिज क्या आक्सफोर्ड के प्रोडक्ट। बैल भी और बालक भी, सब दीवाने थे इसके।

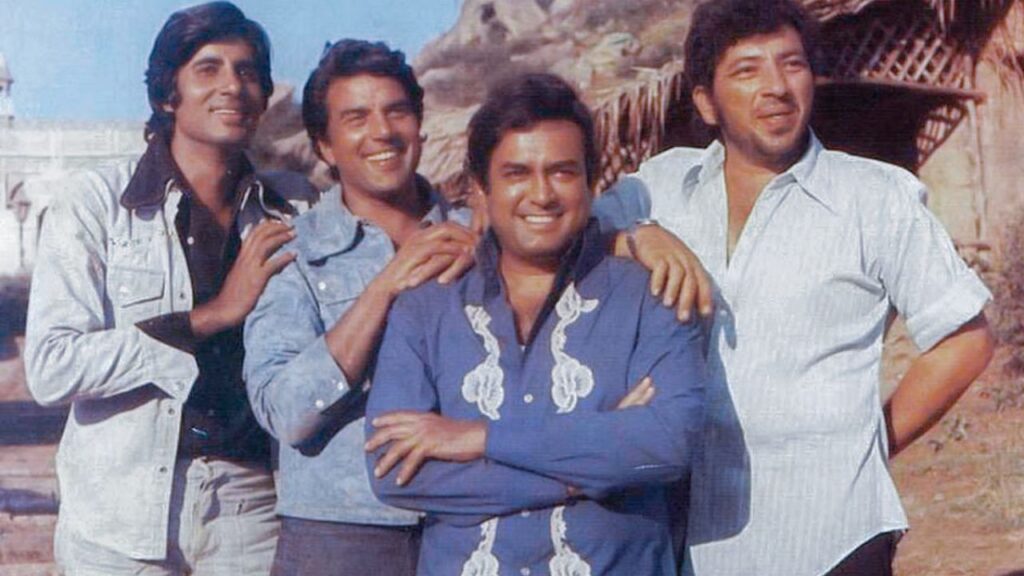

1975 कई मायनों में यादगार साल है। भारत के राजनीतिक-सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। रमेश सिप्पी की फिल्म ‘शोले’ इसी साल आयी एक बेमिसाल फिल्म है। इनकी यह तीसरी फिल्म है। पहली ‘धर्मात्मा’ और दूसरी ‘सीता और गीता’।

‘शोले’ जब आयी थी मेरी उम्र सत्रह साल थी। तब से फिल्म देखने का अपना सिलसिला चल पड़ा। सहूलियत यह थी कि घर से कुछ ही फर्लांग की दूरी पर दो-दो सिनेमा हॉल थे। 1975 के पहले फिल्म नहीं देखी थी मैंने, फिल्मी पोस्टर खूब देखे थे। रेखा की फिल्मों के दो पोस्टर खूब याद हैं। एक फिल्म थी ‘सावन भादो’ और दूसरी थी ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’। इसमें सुनील दत्त डाकू थे। इन दोनों फिल्मों की हीरोइन थीं रेखा। स्कूल में खूब चर्चा थी कि रेखा ने बोल्ड सीन दिये हैं। ऐसे प्रचार का असर यह होता था कि टिकट ब्लैक होते थे।

उस जमाने में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का चलन खूब था। पुलिस के डंडे खाने पड़ते थे। मेरे क्लास के कई लड़के रेखा को देखने गये थे। वे निराश हो कर लौटे थे। पोस्टर और प्रचार ने रेखा को जिस तरह देखने की उम्मीद जगायी थी, वह पूरी नहीं हुई थी। कई वर्षों बाद अपन ने भी यह फिल्म देखी थी इसी उम्मीद में।

1975 में शोले के अतिरिक्त और भी कई फिल्में आयी थीं। ‘जंजीर’ आयी। इस फिल्म ने अमिताभ की धमक पैदा की। इसके पहले हृषिकेश मुखर्जी की तीन फिल्मों ‘आनंद’,’नमक हराम’ और ‘अभिमान’ से अमिताभ के नाकाम हीरो होने का टैग उतरने लगा था। इसी साल इनकी ‘चुपके-चुपके’ आयी। ‘जंजीर’, ‘अभिमान’ और ‘चुपके-चुपके’ में अमिताभ के साथ जया थीं। ये फिल्में खूब पसन्द की गयी थीं। इसी साल आयी थी ‘जय संतोषी माँ’। खूब चली थी यह फिल्म। बावजूद इसके धार्मिक फिल्मों का ट्रेंड आगे नहीं चला। ‘दीवार’ के बाद शायद ही किसी फिल्म में मन्दिर को अहमियत वाली जगह मिली है। अक्सर फिल्मों में मन्दिर-मस्जिद का इस्तेमाल इमोशनल मार्केटिंग के लिए किया जाता है। चुनावी बाजार में इनका इस्तेमाल अब आम है।

‘शोले’ के आने के पहले जया भादुड़ी अपना मार्केट बना चुकी थीं -‘गुड्डी’ और ‘उपहार’ के माध्यम से। ये दोनों फिल्में बाबू जी और मामा जी साथ-साथ देखने गये थे । दोनों ने जया की खूब प्रशंसा की थी। जया मुझे भी अच्छी लगी थीं ‘शोर’ में। यह बात मैंने अपने एक मित्र से शेयर की थी। उन्हें मेरी पसन्द पर हैरत हुई इसलिए कि जया माँसल नहीं थीं। मेरे वे समझदार मित्र तब तीस के भी नहीं थे। उनके ऐसा कहने से मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी नासमझी पर शर्म आयी थी।

‘शोले’ में अमिताभ के ऑपोजिट जया विधवा राधा की भूमिका में थीं। वे महीन अदाकारा थीं तब। तब उनकी शालीनता में आकर्षण था। पचास साल में यह फर्क आया है कि जया बच्चन अपनी निजी जिन्दगी में सार्वजनिक स्तर पर सादगी की चादर उतार चुकी हैं। केवल जया की ही नहीं, सबकी सादगी और नम्रता की चादर तार-तार हो चुकी है । पिछले पचास सालों की यह उपलब्धि है। हर तरफ उग्रता है। क्या पॉलिटिशियन! क्या जर्नलिस्ट! क्या इलेक्शन कमीश्नर !

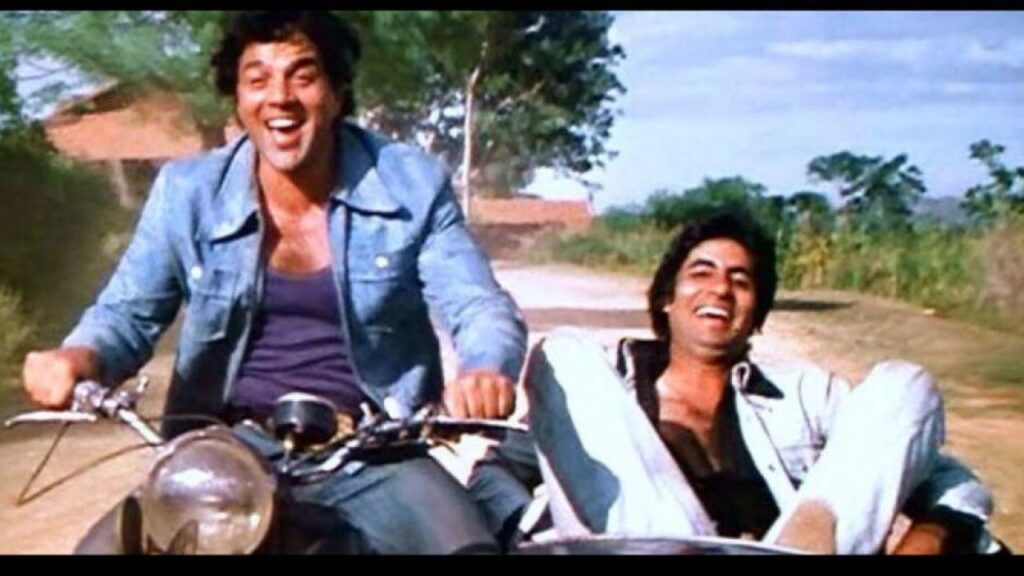

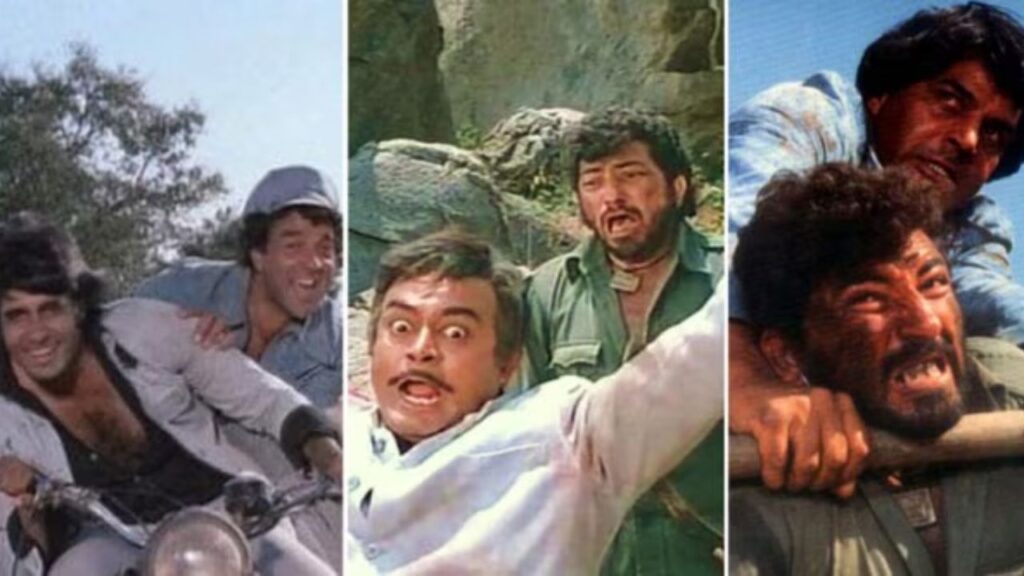

वह जमाना माँसल हीरोइनों का था। मेरा एक सहकर्मी माँसल हीरोइनों की अदाओं पर इतना रीझता था कि उनकी एक-एक फिल्म कई बार देखता था। हेमा मालिनी एक ऐसी करिश्माई हीरोइन थीं। ‘सपनों के सौदागर’ से ही इनका जलवा छाया हुआ था। पर्दे पर इन दोनों की जोड़ी शोला भड़का देती थी। धर्मेंद्र जब हेमा मालिनी के साथ रोमाँस करते हुए एक फिल्म में गाना गा रहे थे, ’भेज दे चाहे जेल में प्यार के इस खेल में’ उस जमाने का नया खून जो सामने की तरफ बैठे होते थे हॉल में सीटी बजा कर पैसा उछाल कर कहता था –‘भेज दे मुझे भी जेल में, भेज दे मुझे भी।’ धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी एक जान थी फिल्म ‘शोले’ की।

‘शोले’ जब-जब मैंने देखी, पर्दे पर थिरकती बसंती का तेज मुझमें झुरझुरी पैदा करता था। बसंती नाच रही हैं। वीरू यानी धर्मेंद्र के दोनों हाथ पहाड़ की दो शिलाओं पर जंजीरों में बंधे हुए हैं। निष्ठुर और दुष्ट गब्बर बसंती से कहता है, ’छमिया जब तक तेरे पाँव चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। ’ गब्बर के इस संवाद से में हवा में तैरने लगा। अब वह यार कोई और नहीं,मैं था।

बसंती अपने यार के लिए नाच रही है। धर्मेंद्र की जगह मैं अपने को पाने लगा। लगने लगा बसंती मेरे लिए नाच रही है झमक-झमक। मुझे लगा बसंती मेरी जान बचा रही है। उसके नाच से अपनी सांस ऊपर-नीचे हो रही थी। तभी गब्बर के आदमियों ने बसंती के पाँव के नीचे बोतल फेंक-फेंक कर कांच के टुकड़े बिखेर दिये। अब बसंती को मेरी जान बचाने के लिए कांच के टुकड़ों पर नाचना था। मेरे मन में सन्देह पैदा हुआ था कि बसंती अब मेरी जान बचाने के लिए नाचेगी भी या गब्बर की हो जाएगी ?

गनीमत यह थी कि बसंती पल भर में ही नाचने लगी थी। निश्चिन्त हो गया था कि अब गब्बर या उसके आदमियों की बन्दूकें मुझ पर नहीं चलेंगी। जंजीर में बंधा मैं सोचने लगा कि गब्बर की अगली हरकत यह होगी कि वह घासलेट छिड़क कर दियासलाई फेंकेगा, आग फैलेगी और वह कहेगा –नाच बसंती नाच, नहीं तो बन्दूक छेद देगी तेरे यार की खोपड़ी। लेकिन गब्बर ने ऐसा नहीं किया। मेरा दिल मायूस हुआ था।

वीरू ने बसंती को बन्दूक चलाना सिखाया था शोले में। मैंनें धर्मेंद्र को ठेल कर गिरा दिया था, अब बन्दूक चलाना मैं सिखा रहा था। मेरी हथेलियों ने बसंती के गदराए बदन का स्पर्श पाया था। इस एहसास के लिए न जाने कितनी बार ‘शोले’ देखी। ‘प्राण जाए पर वचन न जाए’ वाली रेखा को केवल पोस्टर में देखने का जो मलाल रह गया था,अब कम होने लगा था।

‘शोले’ से पहले हिन्दी में डकैत के किरदार को केन्द्र में रखकर कई फिल्में हंगामा मचा चुकी थीं।

‘प्राण जाए पर वचन न जाए’ का मुख्य किरदार डकैत था। ‘गंगा जमुना’ एक ऐसी ही फिल्म थी। ‘जिस देश में गंगा बहती है ‘,’मुझे जीने दो’, ‘मेरा गाँव मेरा देश’ और ‘कच्चे धागे’ भी डाकू की फिल्म थी। इन फिल्मों के पोस्टर पर नायिका को प्रमुखता से नहीं डाला गया था। डाकू के फोटो को अकेला छापा गया था। बहुत आकर्षित करते थे डाकू वाले पोस्टर। ‘शोले’ के पोस्टरों पर भी गब्बर को सबसे अधिक जगह मिली थी। बाद में कुछ ऐसी फिल्में भी आयीं जिनमें डाकू मर्द नहीं, औरत थी। रेखा की कई फिल्मों के पोस्टर याद हैं जिनमें वे डाकू की तरह पेश की गयी थीं।

हिन्दी सिनेमा के बाजार को डाकू वाली फिल्मों ने हमेशा ही उत्साहित किया है। ‘शोले’ भी डाकू केन्द्रित फिल्म थी। ऐसा डाकू जो पहले के डाकू से भिन्न था, धोती और कुर्ते की जगह मिलिटरी की पोशाक में था। यह एक नयी घटना थी। ‘शोले’ के बाद डाकू वाली जितनी फिल्में आयीं उनके डाकू पश्चिमी पोशाक में थे। चाहे वह फूलन देवी हो या पानसिंह तोमर। ’ शोले’ के बाद डाकुओं पर आयी फिल्में हैं : बैंडिट क्वीन,पानसिंह तोमर,चायना गेट और सोनचिरैया।

गब्बर परिस्थितिजन्य डकैत नहीं है। वह प्रोफेशनल डकैत है। गब्बर वह डकैत है जो बकरी का बच्चा नहीं कि पकड़ लिया जाए। गब्बर वह है कि बच्चे पचास कोस दूर रोते हैं तो माँ कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ठाकुर ने इस गब्बर को अपने संवाद में पागल कुत्ता और साँप बताया है।

‘शोले’ पहले बनी डाकू केन्द्रित फिल्मों से अलग थी। पहले फिल्मों में डाकू बनने की कहानी होती थी। कहानी बताने के क्रम में भारतीय समाजों की विषमता और सामन्ती अत्याचार को सामने लाया जाता था। नायक की भूमिका डाकू को सुधार कर अच्छा आदमी बनाने की होती थी। लेकिन ‘शोले’ इस पारम्परिक झमेले में नहीं जाती है। ‘शोले’ से पहले की डाकू आधारित फिल्में सोशल ड्रामा हुआ करती थीं, ‘शोले’ रिवेंज ड्रामा है।

हिन्दी सिनेमा में यह पहला प्रोफेशनल डाकू था जो पूरी की पूरी ट्रेन लूटता था। ट्रेन को लूटने का अर्थ है सरकार को लूटना। पहले डाकू आधारित हिन्दी फिल्मों में जमींदारों और सामंतों को लूटने के और हत्या के दृश्य होते थे। जमींदारों और सामंतों को लूटकर गरीबों को सहायता करना डाकू की चारित्रिक विशेषता होती थी। फिल्म ‘शोले’ में ऐसा नहीं है। गब्बर गाँव के गरीबों को लूटता है और गाँव के निर्दोष युवा की हत्या करता है। फिल्म में एक गब्बर था, लेकिन आज गब्बरों का एक सिंडिकेट है। वह समूचा का समूचा देश निगल रहा है। हिन्दी सिनेमा में ट्रेन डकैती का ऐसा दृश्य पहले नहीं फिल्माया गया था।

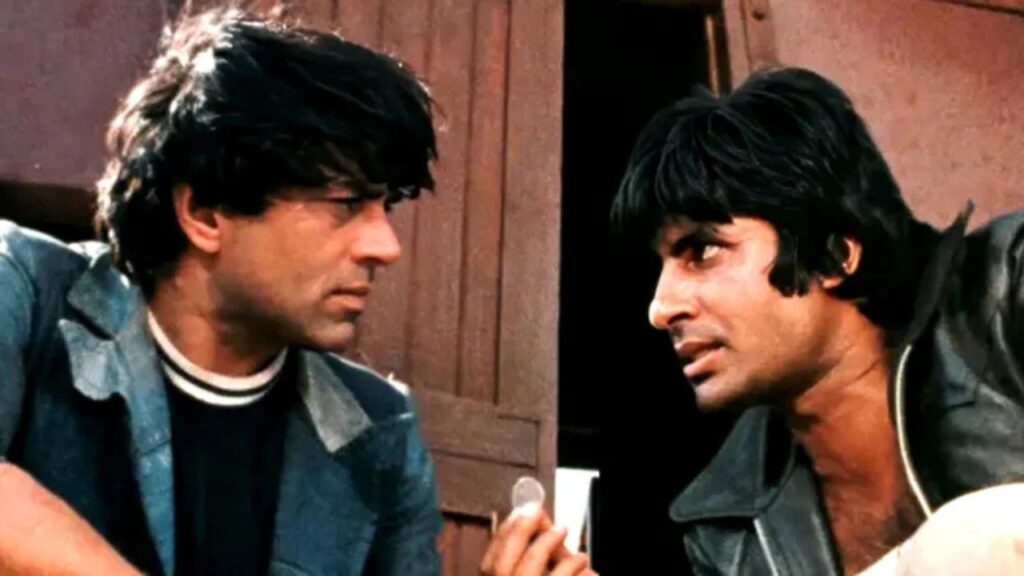

‘शोले’ में गब्बर के समानान्तर प्रोफेशनल अपराधी जय और वीरू हैं जिन्हें ठाकुर ने अपना हिसाब चुकता करने के लिए किराए पर लिया है। वे इनाम घोषित अपराधी हैं। सजायाफ्ता भी। इनकी दोस्ती की बुनियाद अपराध है। गब्बर भी इनाम घोषित अपराधी है। दोनों के पेशे एक हैं, केवल डिग्री का फर्क है। दोनों ‘निजी फायदे’ के लिए अपना-अपना काम करते हैं।

‘शोले’ में संजीव कुमार ठाकुर हैं। भारतीय समाज में ठाकुर माने व्यवस्था। यह ठाकुर पुलिस में भी है। पुलिस माने कानून व्यवस्था। गब्बर को कानून व्यवस्था ने जेल भेजा था। गब्बर की दुश्मनी कानून व्यवस्था से है। गब्बर ने ‘स्टेट’ के दोनों हाथ काट दिये हैं। हाथ काटने का मकसद इससे इतर क्या हो सकता है कि व्यवस्था लुटेरे-डकैतों से पंगा न ले। यह वह वक्त था जब निजी फायदे के लिए ‘स्टेट’ के पर काटने का चलन जोर पकड़ रहा था। आज तो चरम पर है। व्यवस्था विवश है।

ठाकुर अपने परिवार की हत्या और अपने हाथ काट दिए जाने के बाद फिल्म में व्यक्ति किरदार में तब्दील हो जाते हैं। इस किरदार का मकसद बदला लेना होता है। पहले के डाकू केन्द्रित फिल्मों में डाकू बदला लेता था, इस फिल्म में एक पुलिस अफसर या ठाकुर बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ‘शोले’ रिवेंज की फिल्म है। रिवेंज सर चढ़ कर बोलता है।

‘शोले’ लाउड शैली में बनाई गयी लाउड रिवेंज ड्रामा है। अभिनय और डायलॉग डिलेवरी भी लाउड और मेलोड्रामैटिक है। ‘शोले’ के सभी किरदारों का-जय और राधा को छोड़कर– अभिनय और डायलॉग डिलेवरी चरम मेलोड्रामेटिक है। गब्बर, ठाकुर, जेलर,सुरमा भोपाली, वीरू और बसंती सब एक ही पिच पर खेल रहे हैं। जय और राधा ने दर्शकों की संवेदना को अवश्य आकर्षित किया था, मगर ‘शोले’ को चरम सफलता तक पहुँचाने में लाउड मेलोड्रामा की भूमिका बड़ी है। गब्बर की मेलोड्रामैटिक संवाद अदायगी से हिन्दी यह पहली बार था कि गब्बर के संवादों का ऑडियो अलग से रिलीज हुआ था।

ठाकुर के हाथ काटे जाने के बाद वह ‘स्टेट’ नहीं रह गया था। वह सामान्य नागरिक था। नहीं,वह ठाकुर ही था। सर से पाँव तक ठाकुर था वह,ठाकुर बलदेव सिंह। उसके पास अपनी तिजोरी थी। तिजोरी में इतना पैसा है कि वह अपनी फौज बना सके। इस फिल्म में त्रिकोण है जिसके एक बिंदु पर हैं ठाकुर, दूसरे पर जय और वीरू और तीसरे पर गब्बर। वस्तुतः वे एक ही ठिकाने पर हैं और अपने -अपने निजी मकसद के लिए काम कर रहे हैं। ‘शोले’ ‘अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ’ की महागाथा है। ‘अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ’ के लिए समाजों और नागरिकों को अपने साथ लेने के लिए लाउड मेलोड्रामा एक मजबूत उपकरण होता है। आज की भारतीय राजनीति और वैश्विक राजनीति में इसके दृश्य दिख रहे हैं।

हिन्दी सिनेमा का एक पुराना चलन रहा है कि वे हिंसा और हास्य का कॉकटेल बनाते हैं। इस फिल्म में हिंसा और हास्य का फ्यूजन नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ विशुद्ध हिंसा है। ठाकुर के परिवार की हत्या केवल क्रूरता का चरम नहीं था। ठाकुर के दोनों हाथ काट लेने जैसे वीभत्स दृश्य सिने पर्दे पर पहले कभी नहीं देखे गये थे। एक बार मैं अपनी माँ के साथ ‘शोले’ देखने गया था। ठाकुर के दोनों हाथ काटे जाने के दृश्य में मेरी माँ की चीख निकल गयी थी। उन्होंने मेरे कन्धे को अपने सीने में ऐसे समेट लिया था कि जैसे मेरे कन्धे काटे जा रहे हों। ओटीटी की वेब सीरीजों ने इससे कई गुना अधिक क्रूर हिंसा का हमें अभ्यस्त कर दिया है। वेब सीरीजों में हिंसा और क्रूरता को देखते हुए लगता है कि ‘शोले’ की क्रूरता इनसे गनीमत थी।

‘शोले’ में क्रूरता एक-एक सोपान चढ़ रही थी। इस फिल्म में ठाकुर ने जो जूता पहन रखा था,जिसे संकेत में लेता हुआ वह गब्बर से कहता है कि तुम्हें कुचलने के लिए मेरे जूते ही काफी हैं। उस जूते की तली में कीलें ठुकी हुईं थीं। हमने पर्दे पर ठाकुर को अपने कील ठुंके जूते से गब्बर को कुचलते नहीं देखा था। वजह थी कि सेंसर ने इस दृश्य को दिखाने की अनुमति नहीं दी थी। तर्क था कि चूंकि ठाकुर पुलिस विभाग में थे, इसलिए उनके कुचले जाने से गब्बर का मरना जायज नहीं है। हम कल्पना कर सकते हैं कि गब्बर को मारने का वह दृश्य कितना वीभत्स रहा होगा। ‘शोले’ को उसके 50 साल पूरे होने पर गब्बर के कील ठुंके जूते से मारने वाला दृश्य जोड़कर नए सिरे से रिलीज किया गया है दुनिया के कई महत्त्वपूर्ण शहरों में।

मेरे दोस्त की बेटी सुजाता जो एमबीबीएस की तैयारी कर रही है वह शोले के नए संस्करण को देखने के लिए बेताब है। सुजाता जैसे बहुतों को इन्तजार है कि भारत में यह नयी ‘शोले’ कब रिलीज होगी। ‘शोले’ के लिए ऐसी ही बेताबी तब थी जब आयी थी। दो हफ्तों तक शोले का बाजार उदास रहने के बाद उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी जैसे बसंती और उसकी धन्नो। 60 हॉलों में गोल्डेन जुबली यानी 50 सप्ताह लगातार,100 हॉलों में सिल्वर जुबली यानी 25 सप्ताह और बम्बई (मुम्बई) के मिनर्वा हॉल में लगातार पाँच साल तक एक शो में यह फिल्म टिकी रही।

शोले की क्रूरता ने मनोरंजन भरपूर दिया। खूंखार गब्बर का दीवाना कौन हुआ सबसे ज्यादा? –बच्चे। बच्चे इतने दीवाने हुए कि एक ब्रांडेड बिस्किट कम्पनी ने बच्चों को लुभाने के लिए अपने बिस्किट के रैपर पर गब्बर को छापा। यह जाया नहीं गया,उस बिस्किट की बिक्री में उछाल आ गया। बच्चे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन पर फैंसी ड्रेस कंपीटिशन में गब्बर की पोशाक और मूंछ पहनकर पूछते थे, ‘कितने आदमी थे’ या ‘अब तेरा क्या होगा कालिया’ या ‘नमक खाया है अब गोली खा’।

पहली बार ऐसा हुआ कि एक खलनायक ने खलनायक जैसा प्रभाव नहीं छोड़ा। यह एक संकेत है कि केवल फिल्म में ही नहीं, समाज और राजनीति में भी खलनायक नायक की जगह ले रहा था। हम जानते हैं कि पहले चाचा नेहरू बच्चों में खूब पापुलर हुआ करते थे। वह जमाना कुछ और था यह समय था 1975 का, तब नेहरू पापुलर थे अब गब्बर सिंह था।

भारत के लिए 1975 एक यादगार साल है। एक ओर घोर निराशा-हताशा और दूसरी ओर लोकतन्त्र के लिए संघर्ष। 1972 की लौह-नेतृत्व,स्वदेशी उपग्रह आर्यभट की नायिका, सिक्किम को भारत का 22 वाँ राज्य बनाने वाली नेत्री 1975 में खलनायिका बनकर उभरीं। उनका छोटा लाडला राष्ट्रीय स्तर पर खलनायक बनकर पावरफुल था। एक ओर लाडला छा रहा था तो दूसरी ओर गब्बर सिंह धूम मचा रहा था। फर्क केवल इतना रहा कि इन्दिरा गाँधी और संजय गाँधी को लोगों ने सबक सिखा दिया, लेकिन वही लोग गब्बर सिंह को सर पर बिठा कर नाच रहे थे। क्या आज नहीं नाच रहे हैं लोग गब्बर को सर पर बिठाकर? आज की राजनीति में संजय गाँधी और गब्बर के अवतार हर चौराहे पर दिख रहे हैं।

याद आता है कि 1975 में ही श्याम बेनेगल की फिल्म ‘निशांत’ आयी थी। यह फिल्म शासक उर्फ जमींदार और उसके छोटे भाई के अत्याचारों के खिलाफ लोक-विद्रोह की कहानी बता रही थी। इस फिल्म ने बौद्धिक दर्शकों का ध्यान खूब खींचा था। ‘शोले’ वह फिल्म थी जिसने हिटलर जैसे अन्तरराष्ट्रीय तानाशाह को हास्य और कौतुक का विषय बना दिया। ‘शोले’ ने ऐसा अवश्य किया मगर पिछले सालों में भारत समेत दुनिया में हिटलरी मिजाज और क्रूरता ने खूब जगह बनाई है। कौन जानता था कि फेंकू सुरमा भोपाली का नया अवतार भी पैदा हो जाएगा ! कौन जानता था कि फिल्मी गब्बर सिंह विश्व पटल पर टैरिफ सिंह बनकर जन्म लेगा ! 2025 में शोले के एक किरदार का यह सवाल, ’इतना सन्नाटा क्यों है?’ कितना मौजूं है।

‘शोले’ के इतिहास बन जाने के बावजूद मुझे याद है कि तब मेरा मन ‘माई हार्ट इज बीटिंग’ पर झूमने लगा था। अंग्रेजी का यह गाना 1975 की फिल्म ‘जूली’ में था। यह हिन्दी सिनेमा में नया प्रयोग था। हिन्दी फिल्म में पूरा का पूरा गाना अंग्रेजी में। मुझ जैसे नए जमाने के युवाओं को यह गाना छू गया था। आज सड़सठ वर्ष की उम्र में भी मेरे मन में ‘माई हार्ट जी बीटिंग एन बीटिंग एन बीटिंग ‘ कहीं भीतर बज रहा है तो दूसरी ओर शोले में टंकी पर चढ़े वीरू के ड्रामे का वह संवाद भी गुदगुदा रहा है,’ मौसी चक्की पीसिंग एन पीसिंग एन पीसिंग।