पिछले कुछ वर्षों में आदिवासी समाज के बीच एक नयी प्रवृत्ति उभरकर सामने आयी है—युवाओं में पारम्परिक सरकारी नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक पद के बजाय व्यवसाय की ओर बढ़ती रुचि। यह नहीं कि वे पहले व्यवसाय नहीं करते थे, पर वह सीमित दायरे में था। कोरोना-काल के बाद उनमें व्यापार की ओर झुकाव अधिक तेजी से उभरा है। आज राँची, जमशेदपुर के अलावा गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, धनबाद, दुमका जैसे शहरों और आसपास के कस्बों में आदिवासियों द्वारा संचालित होटल, क्लिनिक, किराना, कपड़ों की दुकानें, डेयरी, कार वाशिंग, रिपेयरिंग, दवा दुकान, नर्सरी आदि आसानी से दिखाई पड़ते हैं। वनोपज आधारित खाद्य, चिकित्सा-केन्द्र, स्कूल, आधुनिक खेती तथा गैस एजेंसी और पेट्रोल पम्प तक में उनकी उपस्थिति बढ़ी है।

पद्मश्री रामदयाल मुण्डा ने कभी कहा था—“आदिवासी को बनिया बनने में दो हजार साल लगेंगे।” उनका आशय यह था कि व्यापार में जिस तरह की आक्रामक, चालाक, अधिक-से-अधिक लाभ अर्जित करने वाली मानसिकता की आवश्यकता होती है, वह आदिवासी समाज की सहअस्तित्व-प्रधान जीवनशैली से भिन्न है। उनका जीवन-संस्कार सम्मान, सहयोग, सन्तुलन और प्रकृति से सामंजस्य पर आधारित है, जहाँ अनाप-शनाप दोहन या अत्यधिक लाभ कमाने का आग्रह नहीं मिलता। आधुनिकता से कटे कुछ लोग इस शैली को खोते हुए दिखते हैं, लेकिन व्यापक आदिवासी मानसिकता आज भी सरल, साझेदार और सन्तुलित ही है। इसी कारण नौकरी में समान पद पर रहने वाले आदिवासी और गैर-आदिवासी की तुलना करें तो आदिवासी के पास अक्सर कम बचत मिलती है—क्योंकि उसका बड़ा हिस्सा वह सामाजिक रिश्तों में सहयोग पर खर्च कर देता है। यह प्रवृत्ति व्यवसाय में अत्यधिक कमाई की मानसिकता पर भी स्वाभाविक अंकुश लगाती है।

फिर भी आज जब आदिवासी उद्यमिता की बात उठती है तो आश्चर्य होता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त युवाओं और स्वप्रेरणा से आगे आए लोगों की संख्या बढ़ रही है। कुछ एनजीओ प्रेरित उद्यम में हैं, कुछ वास्तविक लाभ आधारित व्यापार में। माइकेल मॉरिस ने अपनी पुस्तक ‘ट्राइब्ल’ में लिखा है कि आदिवासियों के बीच सहयोग, सहभागी भावना और सामूहिक लक्ष्य-सिद्धि की शक्ति उन्हें तीन प्रकार की प्रवृत्तियों—सहकर्मी, नायक और पूर्वजों की प्रेरणा से बल मिलता है। इस वातावरण में वे फलते-फूलते हैं, पर इसके बाहर आधुनिक तकनीक, माफिया-ठेकेदार संस्कृति, कानूनी जटिलताएँ, लालफीताशाही और सरकारी योजनाओं के ढीले क्रियान्वयन जैसे अवरोधों के कारण उद्यमिता की ओर उनका आकर्षण कम रहा।

पिछले डेढ़ दशक में यह तस्वीर बदली है। शहरों में उभरता एक छोटा आदिवासी मध्यवर्ग, प्रतियोगिता से भरे नौकरी बाजार और थोड़ा बेहतर आर्थिक आधार ने युवाओं को आत्मनिर्भरता के लिए व्यापार की ओर प्रेरित किया है। अनेक युवा तकनीक, प्रशिक्षण और आधुनिक ज्ञान से लैस होकर व्यापार में आत्मविश्वास के साथ उतर रहे हैं। वे अब छोटे होटल-किराना से आगे बढ़कर बड़े स्तर पर कृषि (फार्म हाउस), फैशन, सिनेमा, निर्माण-कार्य, बड़े शोरूम, संगीत, कला, शिक्षा, परिवहन, भोजन व्यवसाय, आदिवासी परिधान-आभूषण, वनोपज, वनौषधि, पारम्परिक खाद्य को आधुनिक रूप देकर बाजार में ला रहे हैं। चिकित्सा और सेवा-क्षेत्र तक में वे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अभी यह व्यवसाय अधिकतर आदिवासी समुदाय तक सीमित है, पर आदिवासी कला और उत्पाद महानगरीय उच्च वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं। सम्पर्क बढ़ने पर इनकी सफलता और विस्तार की सम्भावना और बढ़ेगी।

भारत सरकार ने इस उभरती प्रवृत्ति को पहचानते हुए 12 नवम्बर 2025 को दिल्ली के यशोभूमि में ‘ट्राइब्ल बिजनेस कॉन्कलेव’ आयोजित किया, जिसमें देश भर के आदिवासी उद्यमी और आदिवासी उत्पादों के व्यापारी एकत्र हुए। इसमें आदिवासी जीवन और उत्पादों के व्यापारिक आयामों पर व्यापक चर्चा हुई। उम्मीद है कि इसका सकारात्मक प्रभाव उनकी आर्थिक प्रगति पर पड़ेगा।

आदिवासी उत्पादों के अलावा दर्शनीय स्थल, जंगलों के भीतर स्थित खूबसूरत स्थान भी व्यापार की सम्भावनाएँ लिए हुए हैं। पूर्वोत्तर का हॉर्नबिल मेला और जीरो फेस्टिवल विश्व-स्तरीय पर्यटन केन्द्र बन चुके हैं। बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में लाल चींटी की चटनी चखने हजारों यूरोपीय पर्यटक पहुँचे। हाल में फ्रांसीसी पर्यटक गुमला, लोहरदगा के गाँवों में जनजीवन और भोजन संस्कृतियों को देखने आये। गोंड, वर्ली, पिथोरा, सोहराई, पेटकार, जादूपटिया, उराँव आदि पेंटिंगों की माँग देश-विदेश में बढ़ी है। युवा आदिवासी कलाकारों के प्रायोगिक चित्र भी महानगरों के क्यूरेटर खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश का आदिवासी संग्रहालय प्रति माह एक कलाकार की प्रदर्शनी आयोजित करता है। ऐसे प्रयास अन्य राज्यों में भी हों तो कलाकारों को संस्थागत संरक्षण के साथ बड़ा बाजार मिल सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को ‘मोटा अनाज वर्ष’ घोषित करने का प्रभाव अब दृष्टिगोचर है—मोटे अनाज और उनसे बने खाद्य की माँग बढ़ी है। इससे आदिवासी इलाकों में मोटे अनाज की खेती भी बढ़ी है और कई युवा भोजन-व्यवसाय से जुड़े हैं। संथाली की ‘ओल चिकी’ और कुँड़ुख की ‘तोलोंग सिकी’ लिपियों के यूनीकोड में शामिल होने से प्रकाशन, अनुवाद और तकनीकी कार्यों में नये रोजगार उत्पन्न होने लगे हैं।

टीआरआई, राँची में 14–16 अक्टूबर 2025 को ‘प्रथम धरती आबा आदिवासी फिल्म महोत्सव’ में देश भर से चयनित बावन फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। इसे देखकर लगता है कि भविष्य में आदिवासी भाषाओं की फिल्मों के लिए बड़ी सम्भावनाएँ हैं। सरकारी सहयोग मिला तो आदिवासी सिनेमा एक मजबूत उद्योग का रूप ले सकता है। मेघालय में संगीत को उद्योग का दर्जा प्राप्त होने से जो अवसर मिले, वैसी पहल अन्य राज्यों में भी हो तो लुप्त होती भाषाएँ, गीत, वाद्य और परम्पराएँ बच सकती हैं तथा कलाकारों को सम्मानजनक अवसर मिल सकते हैं। यही बात नृत्य और पारम्परिक कला-व्यवसाय पर भी लागू होती है।

खेलों में आदिवासियों के योगदान ने मणिपुर, झारखण्ड, उड़ीसा आदि राज्यों में खेल से जुड़े कई व्यवसायों को जन्म दिया है, जिनसे आदिवासी समुदाय भी लाभान्वित हो रहा है। कला, संस्कृति, पर्यटन, भोजन और परिवहन को एकीकृत कर और बड़े पैमाने पर विकसित किया जा सकता है।

आदिवासी उद्यमिता की बात करते हुए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसका लाभ सीधे आदिवासी समुदाय तक पहुँचे। अक्सर आदिवासी कल्याण के नाम पर बनी योजनाओं का लाभ पूरा उन तक नहीं पहुँच पाता। आदिवासी आज भी जल, जंगल, जमीन, जबान और जमीर से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। उनमें व्यावसायिक चतुराई का अभाव है। अतः कानूनी, व्यावसायिक और प्रशासनिक प्रावधान उनके हित में सरल, सुलभ और सुरक्षा देने वाले होने चाहिए, ताकि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से न्यूनतम हानि के साथ व्यवसाय में टिकाऊ मॉडल खड़ा कर सकें।

अगर सरकार वास्तव में आदिवासी समाज को अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहती है, उनकी क्रय-क्षमता और विकास बढ़ाना चाहती है, तो उनके हित में जो भी संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं, उन्हें तुरन्त लागू करे। अन्यथा अनियोजित विकास, लालच और अव्यवस्थित क्रियान्वयन पिछले दशकों की तरह उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं—और इसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ सकते हैं।

आदिवासी दृष्टिकोण यही है कि मनुष्य का धरती, पर्यावरण और प्रकृति के साथ सम्मानजनक, शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बना रहे। यदि आदिवासी उद्यमिता के विकास में यह दृष्टि मार्गदर्शक सिद्धान्त के रूप में कायम रही, तो हम आधुनिक विकास की उन आत्मघाती भूलों से बच सकते हैं जिनका मूल्य देश पहले ही “चुका, चुका है”।

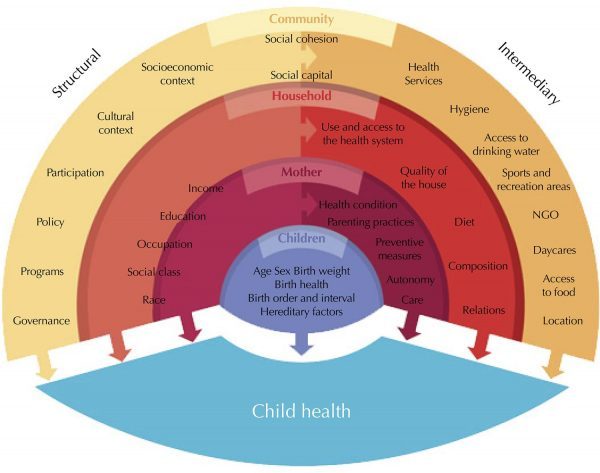

आदिवासी उद्यमिता का यह उभार केवल आर्थिक परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान के पुनर्जागरण की भी प्रक्रिया है। सदियों तक मुख्यधारा से दूर रखे गये समुदाय जब अपने ज्ञान, संसाधन और कौशल को आधार बनाकर बाजार में कदम रखते हैं, तो वे सिर्फ रोजगार नहीं पैदा करते, बल्कि अपने अस्तित्व, परम्पराओं और जीवन-मूल्यों को नये ढंग से परिभाषित करते हैं। यह उद्यमिता उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है और विकास की उस धारा से जोड़ती है जिसका लाभ उन्हें लम्बे समय तक नहीं मिला। आज हस्तशिल्प से लेकर जैविक उत्पादों, वन-संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग, खाद्य-प्रसंस्करण, पर्यटन, ग्रामीण उद्योगों और डिजिटली प्लेटफॉर्मों तक में जो नयी भागीदारी दिखाई दे रही है, वह बताती है कि आदिवासी समाज अब अपनी नियति किसी और के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता। वह स्वयं अपने भविष्य का निर्माता बन रहा है। लेकिन यह यात्रा अब भी चुनौतियों से मुक्त नहीं—पूँजी, विपणन, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और नीति-समर्थन जैसे क्षेत्र अभी भी ठोस काम की माँग करते हैं। यदि सरकारें, संस्थाएँ, बाजार और समाज मिलकर इन पहलों को संरक्षण और सम्मान दें, तो आने वाले वर्षों में आदिवासी उद्यमिता भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नया और स्थायी सन्तुलन बना सकती है। यह केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अवसर है—एक ऐसा अवसर जिसमें विकास समावेशी भी हो और टिकाऊ भी; और जिसमें हाशिये को पहली बार केन्द्र में आने का मौका मिले। यही इस परिवर्तन की सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी आशा है।